「窪田次郎が遺した 日本の宿題」

第五章 蛙鳴群 その2

村の検地

日も少し長くなった二月の末、診療を終えて庭にたたずんでいると、副戸長の藤井平太さんが坂を上って来た。

「次郎さん、いよいよ始まった」

郡役所で、地租改正の総代人から検地について説明があった。その帰り道だそうだ。

政府は明治六年七月に、地租改正の法と条例を布告した。

従来のように税を米で納めるのではなくて、お金で納める。地租の額は、土地ごとに収益性を算定して地価を決定し、地価の百分の三を国税、百分の一を地方税とする。従って、作の豊凶にかかわらず定額の税を納める。そのため、田ごとに検地が実施されるというので村々に緊張が走った。

細川貫一郎君が言っていた・・・元禄の検地の時には幕府の管轄下で岡山藩が実施したため、検地が厳格に行われ、年貢が割高になった。

その後、田圃を拡張したり、田圃が洪水で流されたりで異動が生じている。内々に開墾して年貢を免れている田圃もある。昔は上田だったが、用水の便が悪くなって下田となった。あるいはその逆もある。

この度の検地ではどうなるか、村人は戦々恐々として身構えた。ところが聞くところによると、検地は村独自で実施するのだそうだ。後で県が出来栄えを検査して、大差がなければそれを認める。大きな違いがあれば、遣り直しになる。

果たして、村だけで検地ができるだろうか。

今日は郡役所で、測量の方法について説明があった。それを、平太さんが話してくれた。

まず初めに、すべての田圃に杭を立て、連番を付けて持ち主の名前を書く。検地を免れる田圃をなくするためだ。

そして順々に測量する。

平太さんは、庭の地面に、石の欠片で田圃の図を画いた。仮の図だ。くねくねとした曲線の畔で囲まれている。

「これを田圃とします」

「ああ。それで?」

「この畦に沿って縄を引き、縄の外側の出歩と縄の内側の入歩が同じ面積になるように縄の位置を調整します。そして両端に竹を立てる。それを細見竹と言う。その細見竹を支点に次の辺に縄を引き、同じように出歩と入歩が同じになるように縄を引き、その端に細見竹を立てる。さらにその細見竹を支点に次の辺に縄を引き、出歩と入歩が同じになるよう縄を引く。このようにして四本の細見竹で囲んだ四角形をつくる。この四角形は、元の田圃と面積が同じと考えます」

「なるほど。それで?」

「その四角形は、辺が直角に交わる長方形ではありません。辺と辺を掛算してもだめ。それではどうするか。

辺となる四本の縄の中間点に竹を立てる。それを梵天竹と言う。そして、相対する梵天竹を縄で結び、その交点に直角に十字に掘った板を当てがい、二本の縄が直角に交わるように縄を調整する。四角形の中で十字になった二本の縄の長さを計り、掛け合わせると面積が出る・・・解りますか?」

「?? 解らない。それで正確な面積が出ますか?」

「出るらしい。太閤さんの検地も、元禄の検地もそうやったという話です」

その夜、紙に田圃の図を書いて思案した。

要するに、変形の田圃を四角形に見立てる。さらにそれを長方形に修正する。そして縦横二辺を掛ける・・・それで正確な面積が出るのか???

この測量には人数がいる。細見竹と梵天竹を持つ者が八人。中央で十字の板を持つ者が二人。縄を張るものが四人。納税の基礎となる大事な測量だ。信頼される人でなければならない。村で人選して練習する。春の田起しが始まる前に検地を終わりたいものだ。

いよいよ三月の中旬に、検地が始まった。

我が家から見下ろすと、谷の向こうの田圃に人だかり。赤、白、青の旗を先に付けた竹が右往左往する。大きな声で指図する。現場を取り巻いて、がやがやと賑やかだ。診察の合間に見に行った。

「内、内! もっと内! よし!」

縄を張って出歩と入歩を見比べ、縄を少し動かす。田の持ち主は気が気でない。

種蒔きの権兵衛が縄を引けば、芋掘りの頓作が図を画く・・・何ともおぼつかない。見かねて側から口を挟む。

「外だ、外だ! いや、内だ、内だ!」

「いや、それは可愛そうだ」

ついつい縄や竹を持つ手が迷う。立ち会う副戸長が静かにするようにたしなめるが、それも束の間・・・関係のない者は現場から離れることになった。

掛け算は特別な技術だ。別途に行い、後日に面積を発表する。すると、またひと悶着ある。あの田と比べて大きい、そんなはずはない。稲株を数えて抗議する者もあった。

地方官召集の詔書

三月十六日に、冬眠から目覚めた眠気眼の蛙がぞろぞろと集まった。

神辺で細謹社のお世話をする菅波序平さんが、二月二十八日の東京日日新聞を取り出して、

「東京日日が、またとんでもないことを書いている。今度は投書ではない。新聞社自身の社説だ」

「またか。なんと書いている?」

「小田県や、それから新潟県や千葉県でやった民会は、『実際ニ功績ノ証』がないと言っている」

「こちらに来て調べもしないで・・・」

「功績がないと言われても、地方官会議が延期になったのだから仕方がないではないか」

皆がぶつぶつ言っていると、蛙鳴群権群長の坂田丈平さんが、

「それは、こういうことなのだ。

その前段に、山口県や兵庫県のことが出ているだろう。これらの県では、民会を開いて、実際に民費をいくらにするか決定した。それまでは、県官が民費を決めようとしたが決まらなかった。ところが民会に諮るとすんなりと決まった。県官が命じるのではなく、住民が話し合って決める。それなら皆が納得する。

もう一つ、例が出ている。年貢に代わってお金で税を納める。その場合、米の相場をどうみるか。利便のよい里と山間の遠隔地では米の値段が違う。米の搬出に手間が掛かるからだ。県官が決めようとしたが、なかなか決まらなかった。ところが民会に掛けたら、あっさり決まったと言うのだ」

「なるほど、そうか。『実際ニ功績ノ証』とは、そういうことか・・・我々の場合、具体的に何も決めた訳ではない。意見をまとめただけだ」

「そういうことだ。民会で具体的に物事を決めるのだ。東京日日新聞は、国の民選議院と同じように、県や区においても民選議院の設立を期待している」

丈平さんは、更に続けた。

「気になるのは、その前段に書いてあることだ。木戸、大久保、伊藤、井上、板垣の諸公が、なぜ大坂に集ったのか? まさか偶然でもあるまい。政府に辞表を叩き付けた木戸や板垣と、なぜ今さら会う。しかも大坂で。木戸は長州、板垣は高知だ。察するに、政府の側がわざわざ大坂まで出向いたのだ。板垣と言えば、民選議院。ひょっとすると民選議院をやる気かも知れない。東京日日新聞は何か掴んでいるに違いない」

単なる喧嘩の仲直りでもあるまい。何か約束したに違いないと、憶測が飛んだ。

案の定、三月に木戸孝允と板垣退助が参議に再任された。再任に当たって何を約束したか、ますます期待が膨らんだ。

そして、四月二日の東京日日新聞が社説で、いち早く地方官会議のことを伝えた。さすが『太政官御用達』の新聞と言うだけのことがある。

「政府は地方官会議を開くらしい、民選議院に代えて。これでもって当座の民権家の機嫌を取り、専制政治をしていないと言う積りだろうが、地方官は民選の議員ではない。政府の一員だ。地方官会議は、単なる政府部内の会議に過ぎない。」

確かに地方官は民選ではない。政府直属の官員だ。

しかし我々小田県は、議員を選出して臨時民選議院を開き、多くの議題を決議した。決議どおり矢野権令に御発言いただければ、小田県の民情を確実に政府に伝えることができる。その上、傍聴人が権令を補佐する。

是非とも地方官会議を開いていただきたいものだ。

東京日日新聞の予言通り、四月十四日付けで地方官召集の詔書が発せられた。

詔書には、『万機公論の御誓文を国是として神明に誓う。地方官を招集して民情を聞き、漸次に立憲政体を樹立する』とある。

事態は再び動き始めた。

有り難い。詔書を繰り返し読んだ。

民選議院の設立は先のこととして、まずは地方官を召集して会議を開催し、民情を聞く。

朗廬先生が主張されるように、官選で出発して、将来は民選に・・・

ところが一方で、次の主張が四月十三日の東京日日新聞の「投書」欄に載った。

「国の民選議院は後回しにして、差し向き小区や大区で民会を開き、さらに県会を開いて、これなら宜しいという時節が来たら国の民選議院を開けばよい。」

私もそう思う。いきなり国の民選議院は無理だ。その前に、身近な小区や大区で「民選」を体験して民選に慣れる必要がある。

粟根村の代議人の選挙で、札に名前を書けたのは戸主の四分の一だった。戸主全員が選挙をして欲しかったが、できなかった。ましてや、国や県の議員を選挙するのは無理だ。その点を、下議員結構の構想で思案した。県や大区の議員を選挙する者は、県や大区全体に視野があり、人物を鑑定できそうな『中学校小学校教官、啓蒙所教師、惣戸長、惣県議員、其他有志ノ僧侶、社人、有志の男女』に頼らざるを得なかった。まずは、人々が字を学び、身近な小区や大区で選挙を体験して、人を選ぶ見識を養わなければならない。

国の民選議院は、それからでも致し方ない。

御下問

五月七日の郵便報知新聞が届いた。

遂に地方官会議の日程が発表された。「公布」の欄に、六月二十日から二十日間、開催する、県令はそれまでに上京するように・・・太政大臣三条実美が発したとある。

そして傍聴人は、民会を開いて人選した者、または区戸長の中から願い出た者二名を許す。但し、旅費は自前のこと。

傍聴人のことも具体的に定めた。有り難い。

会議に下問された議題は次の四件。臨時の諮詢はこの限りでないとある。

『 (一)道路堤防橋梁の事

(二)地方警察の事

(三)地方民会の事

(四)貧民救助方法の事 』

五月十六日は、蛙鳴群の定例会。

水温み、恋に目覚めた蛙のように、それこそ、ぴょんぴょん、ガヤガヤと集まった。立憲政体樹立の詔と地方官会議開催の報に接して、蛙鳴群は大いに沸き上がった。

平治さんは大変な喜びようだ。新聞を手に、

「これはめでたい! 日本が始まって以来、このような珍重の大義に与った事があろうか!」

菅波序平さんも、

「待てば海路の日和あり。我々の努力がようやく陽の目を見る。御上の思し召しは誠に有り難いことだ!」

博聞会以来、一緒にやってきた北山村の丹下静一君も勇んで、

「どうだろう、今日この席上に国旗を掲げ、一緒に慶びを分かち合おうではないか!」

小田県は準備万端だ。昨年の臨時民選議院の決議がやっと出番を迎える。県下の御協力をいただいた方々に申し訳が立つ。私は胸を撫で降ろした。

この蛙鳴群の定例会で、地方官会議に下問された議題が話題になった。

(一)の『道路堤防橋梁の事』と(二)の『地方警察の事』は、何を決めるのだろう? 昨年の小田県臨時民選議院では、議題に取り上げなかった。多分、官費と民費の分担のことだと思うが・・・

しかし今さら、小田県で民選議院を開く時間がない。

(三)の議題の『地方民会の事』の地方民会とは、小区や大区の議会のことか? それとも、県の議会のことか?

小区や大区の議会のことなら、小田県臨時民選議院で『各区ヘ議院ヲ置クノ議』を決議した。この決議通り、矢野権令に賛成していただく・・・決議されれば、粟根村のように、日本中の小区や大区で、代議人を選んで議会を開くことになる。望むところだ。

県の議会のことなら、小田県には議事所がある。あるにはあるが、小田県の議事所の議員は、県が戸長の中から一方的に選ぶ。そうではなくて、私が『下議員結構』で示したように、県会の議員も選挙で選んで欲しいものだ。

(四)の『貧民救助方法の事』についてはどうだろう? 小田県の臨時民選議院では『貧院ヲ設ケ立ツルノ議』を議題とした。可と決議したが、各県に一斉にというのは無理なので実現可能なところから設ける・・・ということになった。

平治さんがつぶやいた。

「地租改正の問題がない。四件の中に、地租改正の御下問がないのはどうしたことか? 地方官会議の議員憲法には、わざわざ第十条に、租税について垂問を衆議に付し、可否を決して御上へ奏すとあった。地租改正が議題に上がらないのは、なぜだろう?」

平治さんは、地租改正についていろいろ疑問を持っている。地方官会議で論議されることに期待を寄せていた。

五月十九日に議問が一件追加されたが、やはり地租のことはない。

『(五)小学校設立及び保護方法の事 』

全国的に小学校が設立されつつあるが、遅々として進まない県もあるらしい。幸い、小田県では、ほとんどの村で小学校が設立された。啓蒙所を引き継いだからだ。しかし、貧しくて学校に行けない子も沢山いる。矢野権令はどのようにお考えだろうか。

聞くところによると、権令は近頃、病気がちでお休みの日が多いそうだ。そんなことで大丈夫だろうか。それだけに、権令を補佐する傍聴人の役割は大きい。傍聴人が頼みの綱だ。

副戸長の藤井平太さんが教えてくれた。

六月五日付けで県から戸長や副戸長へ通達があった。矢野権令は六月七日に東京へ出発する。権令の上京中は、参事益田包義が代理を務める。しかし、傍聴人のことは何も通達に載っていないそうだ。

後で聞くに、菅波序平さんと平治さんが、坂田丈平さんと私を傍聴人にするよう県に掛け合ったらしい。しかし県は、丈平さんも私も区戸長でないと、けんもほろろに断ったそうだ。

龍城院

今日は、六月二十日。

東京で地方官会議が始まる。

朝、庭に出て、谷の向こうの東の空を仰いだ。

平治さんがやってきた。田植えなんかしておれない。東京から何か知らせがあるかもしれない。神辺へ行ってみようと言う。平治さんと私は、いそいそと加茂谷を下った。村人は田植えも追い込みで忙しそうだ。平治さんは、村人へ申し訳なさそうに挨拶した。

そして菅波序平さんたち神辺の蛙と語らううちに、笠岡の県庁へ行こうということになった。

県庁は、小さいながらも、まるでお城だ。周りを堀で囲まれ、堅固な御門があり、門番がいた。石橋を渡り、門をくぐると、正面に庁舎。左右に官舎が並ぶ。どの建物も新築したばかり。いやが上にも緊張する。

矢野権令の留守を預かる益田参事に面会を求めた。

本県の傍聴人は誰か尋ねたが、権令から何も聞いていないと言う。そんなことはなかろうと詰め寄ったが、聞いていないを繰り返すばかりだ。

「教えてくださっても、よいではないですか!」

平治さんが声を荒げて迫った。それでも、聞いていないの一点張り。

すごすごと細勤社本店に行くと、東京から電信が届いていた。

天皇陛下が浅草本願寺へ御臨幸になり、地方官会議が開院となった。全国から県令や傍聴人など幾百人が集り、東京は一段と賑やかになったとある。

念願の地方官会議が、遂に開催となった。嬉しい。蛙鳴群は皆で祝いたいところだ。しかし今は、田植えも追い込みの時期。陽が高い昼間に大勢で集るのも憚れる。そんなことを話していたら、細謹社主店の北村七郎さんが提案した。

笠岡の東にある、浅口郡東大島村の龍城院。海が見える峠の寺だ。そこなら、お百姓さんに気兼ねがない。いつも、その辺りの仲間が学習会で使わせてもらう。その連中にも呼び掛ける。飛び入りで参加させてもらえないか。

地方官会議開催のお祝いだ。たまには場所を変えるのも良かろう。急遽、明日、そこに蛙が集まることになった。

細謹社主店の北村七郎さんは、新たに蛙鳴群に加わり、平治さんと同じ権群掌記録課の役に就いた。昨年、『民撰議院ノ儀ニ付願書』を権令に提出した時に、北村さんと一緒に三村立庵さん宅で語り明かし、願書に名前を連ねていただいた。互いに気心が知れている。今夜も、北村さんや平治さんと一緒に三村立庵さん宅へ泊まらせていただき、四人で語り合いながら翌日の準備をした。

「なぜ、傍聴人を教えてくれないのだろうか? 益田参事が知らないはずはないのだが・・・」

「最近の県はおかしい。何かと隠すようにする」

「地租改正の問題で躍起になっている。我々が何か探りに来たとでも思っているのだろうか?」

「そのためか。権令になかなか会わせてくれない」

「いや、権令は御病気がちという話だ。そんな身体で上京して大丈夫だろうか?」

「権令はほとんどお出掛けにならないらしい。そんなことでは、県下の民情が分からないだろう」

県の姿勢に相次ぎ不満が出た。

そして翌日。

龍城院における、蛙鳴群の臨時会。

今日の参加者は、この辺りの飛び入りの蛙も加わって三十名。龍城院は熱気が籠った。

「いよいよ、地方官会議が始まった」

「小田県は結局、傍聴人を出さなかったのだろうか?」

「そうかも知れん」

「いや、出さないはずはない」

「だったら、なぜ教えてくれない?」

蛙が一様に頭を傾げた。

「そのうち誰か分かるだろう」

神辺の菅波序平さんが、

「待ちに待った地方官会議だ。傍聴人が帰ったら、会議の次第を報告してもらい、国旗を掲げて祝賀の宴を開きたいところだ。どうだろう?」

これを受けて、三村立庵さんが、

「そうしたいところだが、今もって傍聴人の有無さえ分からない。そんなことでは、祝う気分になれない」

菅波さんが頷いて、

「実は、私もそう思う。傍聴人が分からないようなことでは話にならない。こんな密議ではなく、公会となる日を待って、公然と祝宴を張り、慶びを分かち合いたいものだ」

「そうだ! そうだ!」

蛙の意見は一致した。

前夜、三村さんのお宅でまとめた原稿をもとに、私は演説した。

「ようやく地方官会議が開かれ、めでたいとだ。しかし、現今の地方官には、民情に通じる人物はいない。地方官は名目で、傍聴人こそが民情を伝える。傍聴人は優秀だ。傍聴人は、国の民選議院が設立されるまで民選議員の代役を務める。いきなり民選議院を開くと、暴挙過激の徒に乱される恐れがあるからだ。傍聴人は経験を積み、見識や気力を養い、民選議院が設立されるまでの試とするのが木戸、板垣御両公のお考えだろう。その後で民選議院を設立して、重要課題の租税法に取り掛かるお積りと察する。だから今回は、租税の議題がなくても心配ない。

傍聴人は、各県に一人か二人の有能な人だ。会議の席上では発言できないが、会議が終わったら、地方官と傍聴人は、その日の議事の是非を論究する。もしも地方官が民情と異なる発言をした時には、勇気を持って元老院に建白する人だ。

それほど傍聴人は重要なのに、小田県から傍聴人が出席しているのか、出席しているのなら誰か分からない。残念なことだ。

ともかく傍聴人は、万民の期待を背負っている。東京見物や夜遊びに現を抜かさず、健康に気をつけて頑張っていただきたい。健闘を祈っている。」

私の演説を新聞に投稿することになり、この度は、東京日日新聞へ原稿を送った。東京日日新聞は、早くから地方官会議の情報を掴み、盛んにこの件を論じているからだ。

投稿者は、私の名前を控え、『小田県蛙鳴社 北村七郎 謹報』とした。

案じたが、七月四日の東京日日新聞の「寄書」欄に掲載された。

次は二十日後に集まろう。その頃には地方官会議が終わるはずだ。それまでに傍聴人が分かれば、傍聴人から話を聞く段取りを考えよう・・・ということになった。

新聞社の傍聴

六月二十日の開会式の様子が新聞に載り、粟根に届いた。

主上が会場の浅草本願寺へ御臨幸。開会式に勅諭を賜った。

次の新聞が待ち遠しい。

そして、六月二十四日の郵便報知新聞が届いた。

ところが、その新聞を読んで驚いた。「論説」の欄に、「新聞社が地方官会議の傍聴をお願いしたが許可が出ない。それでは会議が秘密になる。当局に再考を要請している。」と載っている。

そうだ、新聞がある。傍聴人がいなくても新聞がある。

新聞なら、誰でも同時に知ることができる。粟根の山谷の者にも分かる。是非とも、新聞社が傍聴して記事を載せてもらいたいものだ。

それにしても、なぜ、政府は新聞社の傍聴を許さないのだろう?

私なりに考えた。

新聞社に好き勝手に書かれては困るからか?

間違って報道される恐れがあるからか?

地方官がうっかりしたことを言えなくなるからか?

確かにそういうこともあるだろう。我々も昨年、備前の世良田譲庵に不当な記事を投稿された。彼は、小田県臨時民選議院の時に、会場の地福寺で聞いていたに違いない。あのように、ありもしないことを書きたい放題に書かれては困る。

ところが不思議なことに、同じ日の同じ新聞の裏面に、『地方官会議日誌』とある。地方官会議の様子が詳しく載っているではないか。議案の説明に続いて、どこの県の県令がどう質問し、官員がどう答えたと、逐一、載っている。

東京日日新聞にも、まったく同じように載っている。一字一句が同じだ。この『地方官会議日誌』は、地方官会議の事務局が記録して新聞社へ見せたに違いない。そういえば、六月十九日の郵便報知新聞の「公聞」欄に、地方官会議の書記官に五名が任命されたとあった。あの書記官が日誌を作成して新聞社に見せたのか。

ともかく、これならよく分かる。記事の隅々まで食い入るように読んだ。

次のページへ 目次へ戻る

<ご参考>

・参考史料

「東京日日新聞」明治八年二月二十八日付第九四六号(日本図書センター)

同 明治八年四月二日付第九七五号( 同 )

同 明治八年四月十三日付第九八四号( 同 )

「郵便報知新聞」明治八年四月十五日付第六四一号(郵便報知新聞刊行会/編・柏書房/出版)

同 明治八年五月七日付第六六〇号( 同 )

同 明治八年六月十九日付第七〇〇号( 同 )

同 明治八年六月二十二日付第七〇二号(郵便報知新聞刊行会/編・柏書房/出版)

同 明治八年六月二十四日付第七〇四号( 同 )

「蛙鳴社中地方官会議傍聴人につき諸府県平民に告文」

(有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究・資料編」渓水社・広島県立歴史博物館蔵)

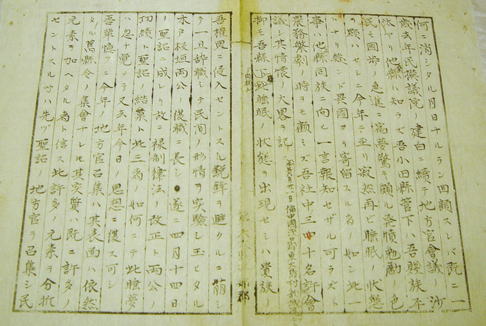

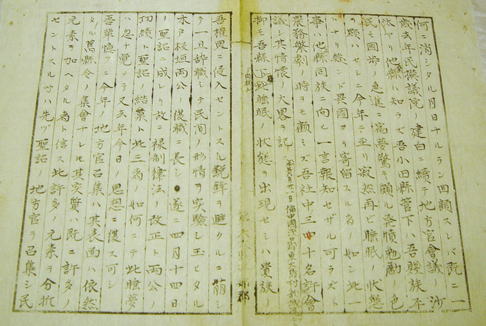

「蛙鳴社地方官会議傍聴人につき

諸府県平民へ告文」の原稿の最初の頁

(蔵・広島県立歴史博物館)

文中に『・・・備中国浅口郡東大島村龍城院ニ

会議シ・・・其鋭意然ル所以ノ者ハ

両公(木戸孝允・板垣退助)ノ意蓋シ

地方官ニ在ラズシテ 傍聴人ニ在ルナリ

・・・此人(傍聴人)ハ官撰に非ズ

民撰ニ非ズ・・・民権ヲ青雲ノ上ニ

振ハント期スルノ人ナリ・・・』

これが幾分か修正され、明治八年七月四日付け

東京日日新聞に掲載された。

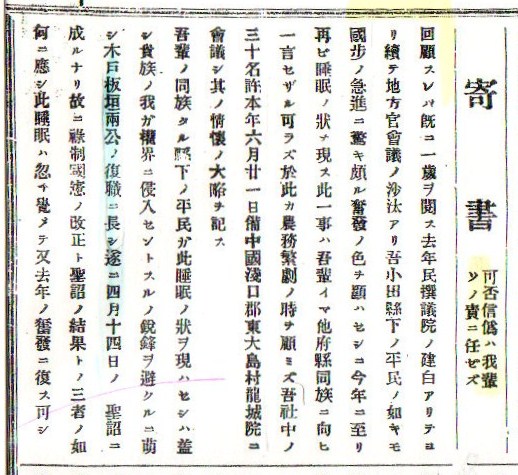

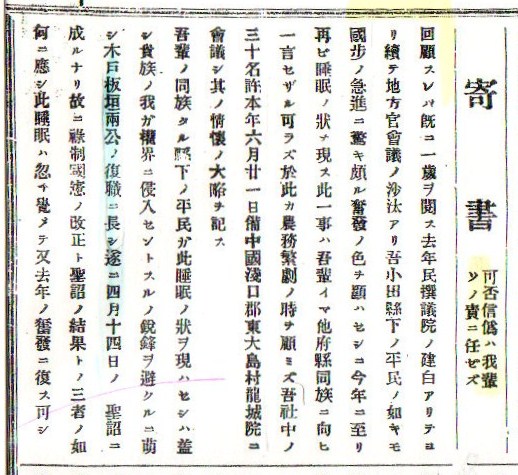

「東京日日新聞」明治八年七月四日付第一〇五八号(日本図書センター)

龍城院で開催された蛙鳴群における

窪田次郎の演説を載せた

東京日日新聞(冒頭の部分

・・・・「寄書」の下に

「可否信偽ハ我輩ソノ責ニ任ゼズ」とある

・参考文献

有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究」渓水社

尾佐竹猛著「日本憲政史大綱・上巻」日本評論社

「岡山県史稿本・上・下」岡山県史編纂掛

「笠岡市史・第三巻」笠岡市史編さん室

・登場人物

木戸孝允 Wikipedia木戸孝允

・参考ホームページ

第1回地方官会議・・・・・「明治という国家」・第1回地方官会議が開催される

地租改正・・・・・Wikipedia地租改正

地租改正のための測量・・・・・日本登記紀行「地租改正事業の展開過程と登記法の起源」司法書士・土地家屋調査士佐藤義人事務所

「測量と境界について」土地家屋調査士村岡事務所

浅草本願寺・・・・・浅草維新史跡訪問「浅草本願寺」

・舞台となった場所の今日

龍城院

改修をしたが、建物は当時の物だそうです。

浅口市公式ウエブサイト・浅口市観光情報 龍城院