「窪田次郎が遺した 日本の宿題」

第五章 蛙鳴群 その1

第五章 蛙鳴群

淀の川瀬の水車

小田県臨時民選議院の暑い夏も過ぎて一ケ月余り経った、明治七年十月初旬のこと。

お昼前、診察をしていると、神辺の菅波序平さんが息を切らせながら加茂谷を上って来た。菅波さんは神辺で酒造業を営む傍ら、細謹社に出資して書籍販売の取り次ぎをしている。笠岡の細謹社本店から知らせて来たと言う。

「この新聞!」

「えっ。何か載っていますか?」

「酷いことを書いている。備前の世良田という奴だ!」

菅波さんが早口に言った。

「小田県臨時民選議院のことや小学校のことを悪し様に。女工学校は芸妓ばかりだとか。淫風が巷に溢れているとか。許せん!」

九月二十四日の東京日々新聞の投書欄で、備前の世良田譲庵という者が小田県のことをあれこれ中傷している。

「小田県で臨時県会が開かれ、各大区の決議を持ち寄って次々と発表した。議論をするが、私説を主張して弁舌を競うばかりで、庶民の実情と懸け離れている。政府から特に決議を求められた訳ではない。権令が県下の実情を知るために開いたものだ。この臨時県会のため五千円も費用が掛ったが、その費用を誰が払うのか。

各区に小学校が設置されたが、疲弊している。各戸の出米も集らず、苦労している。

昨年、小田県内で造られた蚕の卵紙に不良品があり、今年は卵紙の製造が少ない。

島田組の製糸工場は西洋造りで外観は美しいが、経営は危ういという話だ。

笠岡の港は年々埋もれて、商船の出入りが難しい。」

これは酷い。言いたい放題だ。

お手伝いのトメさんに、副戸長の藤井平太さんと仲間の藤井平治さんを呼びにやった。

平治さんは、カンカンだ。

「許せん!」

四人は大急ぎで昼食をして、笠岡に向かった。

笠岡の細謹社本店には、主店の北村七郎さんや仲間が大勢、集まっていた。

「少女十三歳で春を売らない者は希だと。こんなことを書かれては、放っとけない」

「島田組の製糸工場は内輪揉めをしている。これでは、工場の信用にかかわる。この記事のために工場が潰れたら、新聞社が責任を持つのか?」

「卵紙が不良と言われては、売れるものも売れなくなる」

「新聞社も、新聞社だ。よく調べもしないで。東京日々新聞へ抗議しよう」

「このままでは済まされない。備前の世良田譲庵に心当たりがある。抗議に行こう」

「何々、『議案ハ淀ノ川瀬ノ呼出ニテ』だと?・・・聞いたことのある文句だ。そうだ、狂言にある。『淀の川瀬の水車 誰を待つやらくるくると』あの文句をもじっている。古城山の風景は殊勝、詩客歌人の仙境とか、なかなかの知恵者に違いない。抗議に行くなら、しっかりした者を」

そして数日後、第六大区臨時民選議院で中心になった面々が、川南村の光蓮寺に集った。

抗議団に加わった菅波序平さんと平治さんの話では、世良田譲庵は「自分は、聞いた通りを書いたまでよ」と言い張って謝りもしないらしい。岡山県庁へ訴えたが、他所者と見てか、一向に埒が明かない。笠岡の北村さんらは、再度、抗議に行くそうだ。

世良田譲庵の投書で、小田県臨時民選議院は朝命もなく、学識もなく勝手にやったことで、『議論紛々タリ』と書かれた。我々が何を論じたか、知りもしないで・・・。

光蓮寺の住職で、第六大区の副議長を務めた甲斐修さんが、

「新聞にも困ったものですな。良いも悪いも、一度に日本中に知れ渡る」

同じく光行寺の住職で、副議長を務めた苅屋実往さんが、

「だからと言って、日本中を説明して歩く訳にも行かん!」

こうなると、平治さんが黙っていない。

「よし、我々も投稿しよう。我々の決議を新聞に載せれば、何を議論したか、本当のところが分かってもらえる」

苅屋さんが、

「そうだ。新聞がある。新聞紙上の誤解は、新聞紙上で解く他ない。我々の決議を新聞に載せよう」

「そうだ! そうだ!」

我々は新聞を読んで学習を重ねた。今度は、我々の決議を全国の人に読んでもらおう。そのために新聞があるのだ。

東京日々新聞に抗議文を送ったが、何とも返事がない。郵便報知新聞へ、第六大区臨時民選議院の決議文を郵送した。

新聞社へ寄稿文を郵送する場合、郵送税は要らない。全国から広く新聞記事を集めるため、特別扱いになっている。ただし、重さ四匁まで。第六大区の決議文は四匁を軽く越えた。

決議文には、最初に矢野権令と益田参事の連名による臨時議会開催の布達と区会議概則を載せ、末尾に第六大区の議会に携わった副議長や議員、議事掛、書記など四十一名の名前を書き連ねた。この膨大な原稿が、なんと十月十四日から十八日の五日間に亘って、郵便報知新聞に連載された。そして、我々が決議した『国体ノ事』、『万民一族ノ事』、『国債ノ事』、『台湾征討ノ事』、『工部省ノ事』等が、そのまま全国に知られることになった。

大きな反響を呼んだ

我々の決議に同感だ。国民に御下問のない国債は無効だ、官員が勝手に始めた戦争には協力できない、鉄道よりも荷車が通れる道路の開設を急ぐといった手紙が全国から寄せられた。

奇説ナラズヤ

仲間が、してやったりといささか得意になっていると、またしても東京日々新聞が我々に批判的な投書を載せた。

十月二十四日の新聞だ。しかし、投稿者の名前はない。

「全国にも、小田県のように熱心に取り組んだ府県はない。このように全国の府県が取り組めば、日本の開明は一段と進むだろう。」

褒めてくれるのかと思うと、そうではない。決議文を逐条ごとに評定している。

第一条『国体ノ事』については、用語の指摘だ。基本が解っていないと言いたげだ。

第三条『万民一族ノ事』について、

「華士族の扱いは日本にとって『古今未曾有ノ一大難題』である。華士族の俸禄は改めなければならないが、長年に亘る因習なので一気には解消できない。一つ間違えば大変なことになる。

華族や士族の呼称にこだわって『蝶々スルモ・・・何ノ用ヲカナサンヤ』。天皇様は、何を慌てて『旧来ノ陋習ヲ破リ』の御誓文をお出しになったのだろうか。」

御誓文が間違っているとでも言うのか。何たることを言う。お前こそ不敬な輩だ。

第八条『台湾征討ノ事』について、

「『時情ヲ悟ラザルノ甚シキ』考えだ。台湾出兵は、天皇が大臣と協議されてお決めになったことだ。天皇は、細大となくすべて人民の議を経るとお約束された覚えはない。戦費を、関係した官員が償えとは『笑フベキノ奇説ナラズヤ』。」

今度は、『万機公論ニ決スヘシ』の御誓文を蔑にしている。御誓文は、御上が人民に宣言した「約束」ではないか。御誓文を何と心得ているか。

第十条『男女礼式衣服制度ノ事』について、

「大臣以下平民に至るまで、洋風の礼服を揃えるとなると大変だ。礼服を木綿や麻で作る訳にも行かず、布を大量に輸入することになり、外貨を失う。国産が可能になるまで待ってはどうか。」

うん、これは解らないでもない。

『以下嗣出』・・・以下は次号に載せるとあるが、それ切りになった。原稿が続かなかったのか、東京日々新聞が自粛したのか。しかし、このようなことを書かれて、見逃すことはできない。再び、東京日々新聞へ抗議文を送った。

このようなことがあってか、東京日々新聞は「投書」の欄を「寄書」に改め、余白に、『趣旨ノ可否ハ我曹之ヲ保証セズ』と付記するようになった。

横議虚士

今度は、郵便報知新聞が十月二十六日の「投書」欄で取り上げた。

「小田県第六大区の議論は真に正大だ。僻地の県にも立派な人がいることは国家の幸いだ。政府が地方に命じてこのような会議を興せば、上下の隔たりがなくなる。議題は『堂々たる天下の論、あたかも身、参議の職を奉せる者の如し』。

しかしながらこれは、地方議会の域を超えている。身の程をわきまえず僭越なことをすると、非難を受けることになりはしないか。これを『建白書となし 試に之を左院に上らば 或は可ならん』。しかし、あまりにも高邁な内容なので、他の府県が次々と真似することを恐れる・・・以上を小田県の方々に申し述べ、皆さんの御意見を聞きたい。」

『横議虚士』という偽名の投書だ。横議とは、「横槍の議」という意味か。御忠告は有り難い。誰か分かれば、じっくりと話してみたいものだ。

「新聞とは、すごいものだ。一度に日本中に知れ渡る!」

華士族の名称や台湾出兵、国債の問題など、小田県臨時民選議院で否決された議題や取り上げられなかった議題がそのまま世に出てしまった。

県はどう思っているか?

議題に反対した議員はどう思っているか?

政府も見ただろう。政府はどう思っているか?

その時、我々は、天下の論戦の桧舞台に登場した気分だった。思わぬ反響に有頂天になり、政府や県がどう思っているか、深く考える余裕がなかった。

蛙鳴群

十一月の中旬に、仲間の五人が集まった。

興譲館館長の坂田丈平さん、第六大区の会議で副議長を務めた苅屋実往さんと甲斐修さん、議員兼幹事の滋野玄俊さんと私の五人だ。

「台湾問題は片付いたようだ」

「ともかくも、一件落着で良かった」

「そうなると、直ちに地方官会議を開会か?」

「いや、県に問い合わせたが、政府から何も言って来ないそうだ」

「地方官会議の議院憲法には、毎年一度、開くとある。来年はきっと開く」

「当てになるものか。政府は、本気で地方官会議を開きたいと考えているのかどうか?」

「我々は万全の準備をしたのに、太政大臣の達し一つで中止になった。地方の民情を政府へ伝えるには、新聞の方が余程、手っ取り早い」

「政府へ言いたい議題が尽く県会で否決された。これでは、県は関所のようなものだ。新聞なら直に東京へ送ればよい」

「何でもそうだ。政府へ言いたいのに、県で止まってしまう」

「県どころか、郡で止まってしまう!」

平治さんは、検地のことで郡役所へお願いして断られたことを根に持っている。

「新聞も読むだけではつまらん。意見があれば、投稿すればよい」

「そうだ。新聞だ、新聞だ。これからは新聞に限る。新聞に載れば、たちまち政府に伝わる。全国に伝わる」

「そうだ、上下の実情を伝え、上下の真益を成すには新聞が一番だ!」

「新聞だと、東京の立派な学者から我々のような者まで、誰でも自由に意見を出せる」

「そうだ。これからは新聞で行こう!」

「そうなると。我々も学習しなければ・・・」

「我々と言うからには・・・」

「そう、会とか社とか・・・」

「会とか社とか言っても、徒党を組む訳ではありません。横議虚士の忠告にもあったように、変に誤解されても困ります」

第六大区の決議文を新聞に載せた。今度は何をする気かと警戒される。県は、我々を心好く思っていないはずだ。丈平さんが皆をたしなめた。

「大げさな名前はいかがなものか。気楽に話し合える場だ、ガヤガヤとざっくばらんに」

「ああ・・・そう言えば、第六大区の会議を聴いた者が、まるで蛙が鳴くようだと言ったらしい」

「ははは・・・蛙か。井の中の蛙か」

「いいじゃないか、蛙と言われようが」

「格好が悪い。手や膝をつき、腰を屈め、這いつくばって、じろりと見上げる」

「ははは・・・どうせそんな者だ、俺達は」

「そう、そう。あっちの村から、こっちの村から、のそのそと出て群れる」

「そう、群れる。来るものは拒まず、去るものは追わず」

「だったら、会とか社とか言わずに、ただ群れる・・・蛙が群れる、群れて鳴く。そうだ、蛙鳴群だ」

「蛙鳴群?」

「そう、あまり窮屈なことは言わずに、ケロケロ、ガヤガヤと」

「ははは・・・それは面白い!」

「そうは言っても、真面目にきちんとやろう」

「そうだ。やはり、ちゃんと規則を定めて」

「そうだ、とにかく質素にやろう。口で貧苦を説く者が旨いものを食すのはいかがなものか。会議中は煙草、水、茶、煎餅、果物、薬以外の飲食は禁止。昼食は一食三銭で、香の物と冷や飯の茶漬け。高価な仕出し料理を取ってはならない。それが嫌なら弁当持参。弁当も質素に。珍味や肴を持ってきて、他人に分け与えてはならない」

「酒はだめだ。たとえわずかでも、酒気を帯びた蛙は即刻、和鳴を断る。疑わしい者は、脈を診て呼吸気を検査する。なお疑わしい者は、小便を検査する」

「ははは、厳しい!」

「そのくらいはっきり決めておかないと、ずるずるとやってしまう」

「ところで、この前の県官、偉そうなことを言っていたが、妾がいるそうだ」

「ああ、知っている」

「そいつが、夕べ、妓女を連れて歩いていた。あんな奴の言うことなんか、糞食らえだ!」

「立派なことを言っても、私利に走り、妻があるのに妾を持ち、妓女と遊ぶ。そんな破国乱民の親玉は、たとえ碩学高官であろうと、犬の糞と看做す!」

「そうだ。妾はよくない、一夫一婦が天の道だと臨時民選議院で決議したことを知っているはずだ。官員は率先して範を示さなければ!」

話は盛り上がった。

「窪田さん。新聞の寄稿文と蛙鳴群の規則を頼みますよ」

またいつものように、私に執筆が回ってきた。

明治七年も師走の五日に、蛙鳴群に賛同の有志二十名が集った。

思ったより人数が少ない。

第六大区の議会で、為政の側に立つ区戸長は議政に首を突っ込むなと釘を刺された。県の指揮下にある区戸長は動きにくい。参加を躊躇された。

一方で戸長へ、県からどんどん仕事が降りる。中でも地租改正の仕事は大変だ。来年早々に、本格的な検地作業が始まるらしい。長年、共にやってきた副戸長の藤井平太さんが、今度ばかりは辞退すると言って来られた。箱田村の細川貫一郎君もそのうち戸長になるだろう。無理に誘わなかった。

友人の平治さんは、このままでは済まされないと残ってくれた。

蛙鳴群の規則を決めた。

入群金は一円、または五十銭。蛙群符を渡す。

飛び入り蛙は一回二銭。和鳴符を渡す。

約束に背く蛙は、出席を拒む。

毎月十六日に会を開く。午前十時から日が暮れるまで。

午前中は正午まで法律書などの会読。そして午後は講演会。

会席には、役員五名が中央の机に着き、あとは団子になって席に着く。

会場は、神辺の光行寺と光蓮寺を交互に使う。

遠来の人の宿は、神辺駅前の問屋廣吉とする。

そして、役職を決めた。参加者全員が何らかの役に就いた。

権群長 坂田丈平(後月郡寺戸村、興譲館館長、細謹社出資)

権副群長 鈴鹿秀満(川北村、神官、漢学者、啓蒙所教師)

名越日厳(沼隈郡)

権群監 窪田次郎(粟根村、医師、博聞会社中、細謹社出資)

権副群監 小早川文亀(川北村、商人、苗字帯刀御免、啓蒙所教師、報国両替会社出資)

滋野玄俊(川南村、農民)

権群掌会席課 苅屋実往(川北村、僧侶、臨時民選議員)

甲斐修 (川南村、僧侶、啓蒙所教師、臨時民選議員)

権群掌会計課 菅波序平(川北村、酒造業、報国両替会社出資、細謹社出資)

野崎陽次郎(川北村、商人、報国両替会社出資)

菅波忠一

会計課補助 前田由助

別所春沢(川南村、第六大区臨時民選議院誦読)

野島曲雄(川南村、医師、啓蒙所教師)

権群掌周旋課 中山敬二(十九軒屋村、苗字帯刀御免)

金尾隆平(中条村)

丹下静一(北山村、博聞会社中)

権群掌記録課 重政謙吾

高橋洗三(川北村)

藤井平治(粟根村、農民、啓蒙社周旋方、博聞会社中)

以上の原稿の控えに、駄洒落の一句。

『古寺へ蛙飛込会議あと』

皆で大笑い。最後まで残った仲間だ。心底、打ち解けて楽しい。

そして、蛙鳴群を代表して苅屋実往さん、甲斐修さん、小早川文亀さん、滋野玄俊さんと私の五人の連名で、蛙鳴群の趣旨や規則を第六大区の区長へ提出し、県へ届けてもらった。県から誤解を受けないためだ。

続いて八日に、郵便報知新聞へ次の声明文を送った。

そのあらましは、

「小田県第六大区安那郡の我々は、地方官会議に先立って臨時民選議院を開き、その決議文を新聞に掲載しました。拙い議論で、加藤弘之先生や参議の皆様に恥じ入る次第です・・・決議文を新聞へ掲載して以来、多くの士君子から御教諭をいただき、大道正義のいくらかを知り、時勢や人情の一端を窺うことができました。今後とも、郵便報知新聞に我々の意見を載せて、皆様と一緒に考え、開化の一助になれば幸いと思う次第です。

小田県蛙鳴群 代言人 苅屋実往 甲斐修 滋野玄俊

同 代書人 窪田次郎 」

この蛙鳴群の声明文が、十二月十八日の郵便報知新聞に掲載された。

国権と官権

明けて明治八年の正月。

十一日に蛙鳴群の第一回会合が開かれる。先頭を切って私が演説する。正月気分を払って机に着いた。

『小田ノ蛙 第一鳴 文教論一 生素ノ説』と題した。

長い演説になった。少々、気負い過ぎたか。

「・・・元素が循環する天地万物の自然の中から、生素が発する・・・」

終わりに和歌を添えた。

『 化生ノ本源

知らで置け そのみなもとの源の しれぬ限の 果しあらねば

生来ノ工夫

有めと名つけ 無めと呼しも 一ト木なり 只咲花のもとや尋ん

生中ノ義務

親ハ大切 妻子ハ可愛 御国大事ハ己がため

死後の処分

我死なば 朽木と共に焼き立て あたら元素を 匱に蔵すな 』

そして二月の第二回の蛙鳴群で話題になったのが、新聞や『明六雑誌』を賑わす加藤弘之先生の論だ。

加藤先生は、民選議院設立の建白に対して、議員の民選は『木ニ縁リ魚ヲ求ムルニ類セン』と言い、民選の議員に任せると『国家ノ大害』が生じると痛烈に非難した人だ。その後の加藤先生の論文に、皆が注目していた。私も、佐沢太郎君が話した『立憲政体略』や『真政大意』の著者と同一人物とは思えず、注目していた。

そして発見したのが、加藤先生の論理の矛盾だ。加藤先生の論文に、辻褄が合わないところがある。蛙鳴群で話し合ううちに気付いた。

その矛盾とは何か。

要するに、「国権」と「官権」を混同していることだ。

昨年の臨時民選議院を振り返り、平治さんが悔しそうに言った。

「奴らは、本当に日本のことを考えているのだろうか、疑問に思う」

「どういうことだ? 平治さん」

「我々は、これっぽっちも自分のことを考えていない。今のままでは日本が心配だ。心配だから、言っているのだ!」

「・・・」

「官員が勝手に出兵を始めたら、引くに引けなくなる。官員に任せたら、金が足りないと言って、その場凌ぎにズルズルと借金を重ねる。そこのところを言っているのだ」

私が相槌を打った。

「そうだ・・・だから、だから我々は、国民に御下問のない国債は『官員ノ私債』に過ぎない、国民に御下問のない出兵は『官員ノミノ戦闘』に過ぎないと決議した」

僧侶で県の臨時民選議院の議員を務めた苅屋実往さんも、語気を強めて、

「そういうことだ。我々が国政のことをあれこれ言うと煙たがる。国にとって大事なことも、論議に蓋をする。台湾出兵のことや、華士族の名称のことや、工部省のことや。民選議院設立の建白もあやふやになってしまった」

「結局、官員は自分らのことしか考えていない。他からあれこれ言われるのが嫌なのだ」

そこで私は、『学問のすゝめ』の一説を思い出して、

「福沢先生がおっしゃっている。人民の側に政府を『刺衝』する力がなければ、幕府の時代と同様に『政府は依然たる専制の政府、人民は依然たる無気無力の愚民のみ』になってしまう。政府の力が強いだけでは国の独立は保てない」

「ししょう?」

「そう、刺衝。こう書く。刺して衝く」

「・・・」

「蜂が刺して衝く。政府を批判することだ」

「なるほど」

「我々人民の側に刺衝する力が必要だとおっしゃっている、福沢先生は」

そこへ、『明六雑誌』を愛読している興譲館館長で権群長の坂田丈平さんが、

「ところが例の加藤弘之先生が、『明六雑誌』に、『福沢先生の論に答う』という論文を載せた。福沢先生の説に対して加藤先生は、人民が政府を『刺衝』する力が強いと、国が危ういと断じておられる」

それを聞いた苅屋実往さんが、怒りも露に、

「だから民選議院に反対したのか! 民選議員になれるほどの人物はいないと言っていたが、本音はそこか!」

さらに、丈平さんが、

「ところがだ・・・ところがその加藤先生が、別の『明六雑誌』に、『軽国政府』という論文を載せた。その中で、日本のようにいまだ人民が国政に参加する力がない場合でも、政府はみだりに秘密にして圧政を布いてはならない。人民が本で、政府はその末だ。末にあるべき政府が、本の人民を無視すると、人民は政府から離反して国は滅びる。このような国を『軽国政府』という」

静かに聞いていた甲斐修さんが、

「その考えなら良い。人民が本だ。政府は、本になる人民を無視してはならない」

すると、平治さんが

「それでは、前に言っていたことと違うではないか。刺衝はだめだ。黙れ、文句を言うなと言っておきながら」

怒り心頭に達したのか、拳を握り締めた。

ここぞとばかりに、私が、

「要するに、彼らは自分らの都合の良いように言っているのだ。表向きは国のためと言っているが、実のところは自分らのため、官のため。国権のためと言っているが、自分ら官権のためなのだ」

「ああ、そのように言っていただければ、よく分かる」

「彼らにとって、国とは官のこと。国のためと言いながら、その実は『官』のため・・・国体とは『官体』と解し、敬神愛国とは『敬神愛官』と解している。国債も『官債』。台湾出兵も『官員の戦闘』。本来ならば国費と言うべきものを『官費』と言っている。国の金、民の金ということを忘れている」

私の話を受けて、丈平さんが、

「学識者と言われる加藤先生にしてこのようなことだから、地方官が国のためと言えば官のためであり、官権を振り回すことを富国のためと思い、圧制をもって臨むことが国威を張ることだと思っている」

この矛盾に気付いたのは、我々が民選議院の問題を真剣に考え、小田県臨時民選議院に真剣に取り組んだ証だと思う。

さらに加藤先生は、福沢先生の『学者の職分を論ず』の論文に食いついた。

この論文の中で福沢先生は、

「今の学者は官に就くことしか考えていない。官にあることを知っているが、民にあることを知らない。学問をして官に就き、出世することばかり考えている。そして世のためと言いながら、自分のことしか考えていない。」

この福沢先生の論に対して、加藤先生が、学者が官に就いて何が悪いかと切り返した。

私としては、福沢先生のお考えに賛成だ。

私自身も官に就かなかった。二十二歳の時に、藩医になるように勧められた。明治四年には、同仁館教授の命を受けた。いずれも断った。

しかし一度は、『叱正』を献言して非常勤の藩庁顧問の職を賜った。そして報国両替会社の設立に携わり、藩内広く出資金をお願いした。「報国」と銘打ったものの、藩民からは強制的と受け止められ、反感を買った。出資の額に応じて等級を付けた。出資に応じなかったために、取引から締め出された商人もいた。彼らは今、どう思っているだろうか。

ともかくも、官に就くとは、恐ろしいものだ。我が孫子には、官に就かせたくない。

民にあっても、やるべきことはいくらでもある。粟根村の医師を続けながら、啓蒙所、細謹社、博聞会、養蚕伝習、そして今、蛙鳴群・・・

次のページへ 目次へ戻る

<ご参考>

・参考史料

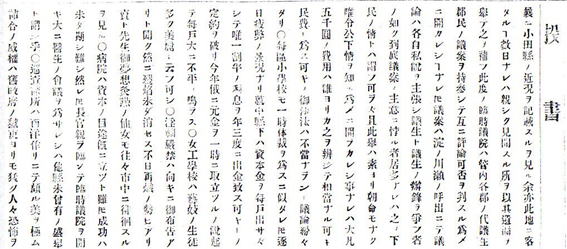

「東京日日新聞」明治七年九月二十四日付第八一〇号(日本図書センター)

備前の世良田譲庵の

投書の前半

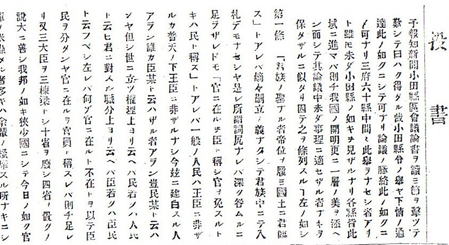

「郵便報知新聞」明治七年十月十四日付第四八〇号~七月十八日第四八四号(郵便報知新聞刊行会/編・柏書房/出版)

郵便報知新聞刊行会/編・柏書房/出版の

「郵便報知新聞」から

小田県第六大区の決議が郵便報知新聞の投書欄に掲載された。

長文で、これはその冒頭。

五日間に亘って掲載された。

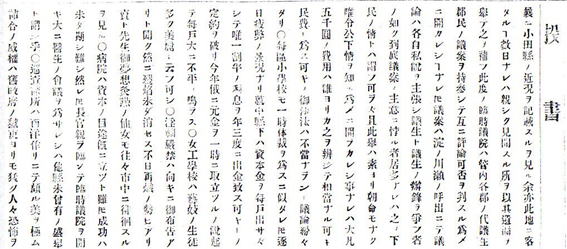

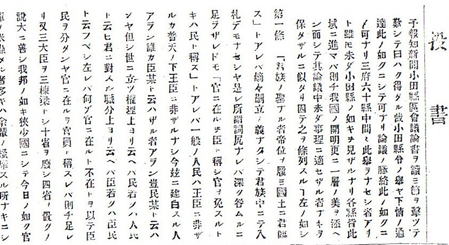

「東京日日新聞」明治七年十月二十四日付第八三三号(日本図書センター)

第六大区の決議を批判する投書

その冒頭の部分

「郵便報知新聞」明治七年十月二十六日付第四九二号(郵便報知新聞刊行会/編・柏書房/出版)

「蛙鳴群の新聞投書」(有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究・資料編」渓水社・広島県立歴史博物館蔵)

「郵便報知新聞」明治七年十二月十八日付第五三八号(郵便報知新聞刊行会/編・柏書房/出版)

「小田県蛙鳴群約束幷題辞」(有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究・資料編」渓水社・広島県立歴史博物館蔵)

「加藤先生福沢先生ノ論ニ答フ文中」(同)

福沢諭吉著「学問のすゝめ」岩波書店・・・四編・学者の職分を論ず

『・・・国の独立を保たんとするには、内に政府の力あり、外に人民の力あり・・・政府はなお生力の如く、

人民はなお外物の刺衝の如し。今仮にこの刺衝を去り、ただ政府の働くところに任してこれを放頓することあらば、

国の独立は一日も保つべからず・・・』

加藤弘之著「福沢先生の論に答う」(「明六雑誌」第二号・岩波書店)

加藤弘之著「軽国政府」(「明六雑誌」第十八号・岩波書店)

『・・・政府の事はすなわち人民の事、政府の力はすなわち人民の力、政府の財はすなわち人民の財、

人民は本にして、政府は末なればなり。末にして本を忘れ、末をもって本を圧せんと欲すれば、

これ自から民の離反、国家の衰亡を招くなり。・・・』

・参考文献

有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究」渓水社

「広島県史・近代1」編集発行広島県

「福山市史・下巻」福山市史編纂会

・参考ホームページ

古城山・・・・・オープンエア・おかやま

卵紙・・・・・Wikipedia卵紙

明六雑誌・・・・・Wikipedia明六雑誌

新聞と郵便・・・・・前島密 Jinkawiki 5新聞事業の育成

郵便報知新聞・・・・・Wikipedia報知新聞

蛙鳴群・・・・・福山かえる会議(代表世話人田口よしゆき)

・舞台となった場所の今日

光行寺

福山市神辺町川北

神辺の寺院・光行寺(福山市神辺歴史民俗資料館)

光蓮寺

福山市神辺町川南

神辺の寺院・光蓮寺(福山市神辺歴史民俗資料館)