پ@پuŒE“cژںکY‚ھˆâ‚µ‚½پ@“ْ–{‚جڈh‘èپv

پ@پ@پ@‘وژlڈحپ@—صژ–¯‘I‹c‰@پ@پ@‚»‚ج‚Q

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Vڈë–³‹‡ƒmŒنگ_’؛

پ@چإڈ‰‚حپA‹c‘èپwچ‘‘جƒmژ–پx

پ@‘وڈ\Œـڈ¬‹و‚جŒˆ‹c•¶‚ھ‚»‚ج‚ـ‚ـڈم’ِ‚³‚ꂽپBوu“ا‚ج•تڈٹڈt‘ٍ‚³‚ٌ‚ھپAگ؛چ‚‚ç‚©‚ة‚ن‚ء‚‚è‚ئژO‰ٌ“ا‚فڈم‚°‚½پB

‹cˆُ‚حژ†‚ئ•M‚ًژژQپB•]ک_‚ھ‚ ‚ê‚خپAژ茳‚جژ†‚ة•M‹L‚·‚éپB‰½گl‚©‚ج‹cˆُ‚ھژvˆؤ‚µ‚ب‚ھ‚ç•M‚ً‘–‚点‚éپB‚»‚µ‚ؤ‹cˆُ‚حچہگبڈ‡‚ة‹cˆؤ‘ن‚ةگi‚فپAژ©Œب‚ج•]ک_‚ً“اوu‚·‚éپB

‘پ‘¬پAٹ؟ٹwژز‚ج‹cˆُ‚ھŒû‰خ‚ًگط‚ء‚½پB

پu‚¨•ھ‚©‚è‚ئژv‚¤‚ھپA‚»‚à‚»‚àچ‘‘ج‚ئ‚حپA“Vڈë–³‹‡‚جŒنگ_’؛‚ة‚و‚éچc‘·“ژ،‚ج–{‹`‚ھŒê‚ç‚ê‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‹cˆؤ‚حپAŒ«–¯•ٍŒN‚ئ‚ ‚é‚ج‚ف‚إŒ¾—t‘«‚炸پBگ\‚µ–َ‚ب‚¢‚±‚ئ‚¾پBگ¹‚ب‚éŒN‘°‚ح’éˆت‚ة‚آ‚«چ‘“y‚ةŒN—ص‚·‚éپB–¯‘°‚ج‚¤‚؟Œ«‚ب‚éژز‚حگbˆت‚ً“o‚èپA–œ‹@‚ًŒِ—‚µ‚ؤŒN‚ة•ٍ‚¶‚éپB‚±‚ج•¶Œ¾‚ًپA‚ـ‚¸–`“ھ‚ة’u‚©‚ꂽ‚¢پv

پ@‘±‚¢‚ؤپA‘¼‚ج‹cˆُ‚ھپA

پuژ„‚à‚»‚¤ژv‚¤پBˆةگ¨گ_‹{‚ج‘ه–ƒ‚ً‘e––‚ةˆµ‚¤پA•sŒh‚ب”y‚ھ‚¢‚éپBŒن‹³“±‚ً‹‰»‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‹³“±ژg‚ح‹³“±—¾‚ةٹiڈم‚°‚·‚ׂ«‚¾پv

پ@چً“ْپAٹJ‰ï‚ج‘پپX‚ة“ï•ب‚ً•t‚¯‚½‹cˆُ‚ھپAچ،“ْ‚àپA

پu‚±‚ꂾ‚©‚ç‘fگl‚حچ¢‚éپB•ھ‚©‚ء‚½•—‚ب‚±‚ئ‚ًŒ¾‚ء‚ؤپEپEپEŒ§‰ï‚ضڈo‚·‚ج‚à’p‚¸‚©‚µ‚¢پv

‚»‚جŒم‚àپAژ–‚ ‚é–ˆ‚ة•¶‹ه‚ً•t‚¯‚ؤپA‹c‰ï‚ًچ¬‚؛‚½پB

‹c’·‚جژwژ¦‚إٹ²ژ–‚ھ‹c‘è‚ًڈCگ³‚µ‚ؤپAچؤ“xوu“اپB‚»‚ج‹c‘è‚جژ†‚ھ‹cگب‚ً‰ٌ‚éپB‹cˆُ‚حپAژ^گ¬‚ب‚ç‚»‚ج‰E’[‚ةپu‰آپv‚ئژéڈ‘پA”½‘خ‚ب‚çچ¶’[‚ةپu”غپv‚ئژéڈ‘‚·‚éپB

پu‰آپv‚ھ‘½‚¢پB‰آ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

پ@‹c‘èپwٹ¯”ï–¯”ïƒmژ–پx

پ@‚±‚ê‚à‘وڈ\Œـڈ¬‹و‚جŒˆ‹c•¶‚ھ‚»‚ج‚ـ‚ـ‹c‘è‚ئ‚ب‚ء‚½پB

ٹ¯”پA–¯”‚ئŒ¾‚¤‚¯‚ê‚ا‚àپAŒ³‚ًâû‚¹‚خ‚·‚ׂؤ–¯‚ھ•‰’S‚µ‚½‚à‚ج‚¾‚ئ‚¢‚¤ک_‚ةپA

پu‚»‚ج’ت‚肾پBٹ¯”ï‚إ•¥‚ء‚ؤ‚à‚炦‚خپAژ’‚ء‚½‚و‚¤‚ب‹C•ھ‚إ‚¢‚éپB‚±‚ê‚àپAŒ³‚ح‚ئŒ¾‚¦‚خ‰نپX‚ھ•¥‚ء‚½گإ‹à‚¾پB‚ح‚ء‚«‚è•ھ‚©‚é‚و‚¤‚ةپAپw–¯”ïƒiƒٹپx‚ًپw–¯”ïƒjƒVƒeŒN”ïƒj”ٌƒTƒ‹ƒiƒٹپx‚ةڈ‘‚«ٹ·‚¦‚½‚ç‚ا‚¤‚©پv

پ@‚±‚ج•”•ھ‚ًڈCگ³‚µ‚ؤŒˆ‚ًچج‚èپA‰آ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

پ@پ@پ@پ@پ@•îک\

پ@‹c‘èپw–œ–¯ˆê‘°ƒmژ–پx

پ@‘وڈ\Œـڈ¬‹و‚جŒˆ‹c‚ھوu“ا‚³‚ê‚é‚âپA‹ظ’£‚ھ‘–‚ء‚½پB

پuژm‘°‚جک\‚ج–â‘è‚ًژ‚؟ڈo‚·‚ج‚ح‚¢‚©‚ھ‚ب‚à‚ج‚©پHپ@‚½‚ـ‚½‚ـپA‚±‚±‚ةژm‘°‚ح‚¢‚ب‚¢‚ھپEپEپEپv‚ئŒ¾‚ء‚ؤŒû‚ً‘÷‚·پB

پuگV•·‚ً“ا‚ق‚ةپA‚±‚ج–â‘è‚ح‚½‚¢‚ض‚ٌ“‚¢‚ئ‚±‚ë‚ة—ˆ‚ؤ‚¢‚éپBگ•{‚à‚ح‚½‚ح‚½چ¢‚ء‚ؤ‚¢‚éپv

پu‚ ‚ پA‚µ‚خ‚ç‚ک\‚ًژx‹‹‚µ‚ب‚¢–َ‚ة‚حچs‚©‚ب‚¢‚و‚¤‚¾پv

پ@‚·‚é‚ئ“ث‘RپA–T’®گب‚ة‚¢‚½•½ژ،‚³‚ٌ‚ھ—§‚؟ڈم‚ھ‚ء‚ؤ‘ه‚«‚بگ؛‚إپA

پu‰“—¶‚·‚邱‚ئ‚ح‚ب‚¢پIپ@–â‘è‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚炱‚»پA‰نپX‚ھ‚ح‚ء‚«‚茾‚¤‚ج‚¾پIپv

پ@ژل‚¢چ ‚©‚çپAŒŒ‹Cگ·‚ٌ‚إ’m‚ç‚ê‚镽ژ،‚³‚ٌ‚¾پB“ٌگl‚ج•›‹c’·‚ھپAپu‚ـ‚ پA‚ـ‚ پv‚ئŒ¾‚¢‚ب‚ھ‚çپA•½ژ،‚³‚ٌ‚ً‚ب‚¾‚ك‚½پB

پ@‚µ‚©‚µپAˆث‘R‚ئ‚µ‚ؤ‹cˆُ‚حگTڈd‚¾پB

پuگE‚ةڈA‚¯‚ب‚¢ژm‘°‚ة‚ئ‚ء‚ؤژ€ٹˆ–â‘肾پBŒنڈé‰؛‚ة‚حپA•îک\‚إ‚â‚ء‚ئگH‚¢Œq‚¢‚إ‚¢‚éژm‘°‚ھ‚¢‚éپB‚»‚ج•îک\‚àپA’lگط‚ç‚ê’lگط‚ç‚êپA‰ن–‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚جŒˆ‹c‚ً•·‚«‚آ‚¯‚½‚çپA–ظ‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚¼پIپv

پu‹c‘è‚ج‚و‚¤‚ةپAژm‘°‚ج–¼ڈج‚ًپwŒîگHپx‚ة•د‚¦‚ë‚ئŒ¾‚¤‚ج‚حپAŒ–‰ـ‚ً”„‚é‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚¾پv

پu•îک\‚ج‚½‚كچ‘چآ‚ً‘‚₹‚خپwˆ¤‰طژm‘°پx‚ئŒ¾‚¤‚ج‚à‚¢‚©‚ھ‚ب‚à‚ج‚©پHپv

پuŒ§‚جگEˆُ‚حپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ھژm‘°‚¾پB•îک\‚ج‚±‚ئ‚إ–ه‘O•¥‚¢‚ًگH‚ç‚ء‚½‚çپAŒ³‚àژq‚à–³‚¢پv

پ@‚»‚±‚إژ„‚حپA•›‹c’·‚ض‹xŒe‚ً‹پ‚ك‚½پB‹cژ–‚ً‰~ٹٹ‚ةگi‚ك‚é‚ج‚حپAڈEˆâ‚جژ„‚ج–ً–ع‚¾پB

پ@‹xŒe‚جٹشپA“ٌگl‚ج•›‹c’·پAٹ²ژ–‚ئژ„‚ح‘خ‰‚ً‹¦‹c‚µ‚½پB

پ@•›‹c’·‚جٹ،‰®ژہ‰‚³‚ٌ‚ھپA

پuچ،‚ج—lژq‚إ‚حپA”غŒˆ‚³‚ê‚éپv

پuپEپEپEپv

پ@ژ„‚ھگà“¾‚µ‚½پB

پuŒـ”N‘O‚ة‰ھ“c‘هژQژ–‚ئŒِ‹c‹ا‰؛‹ا‹c’·‚جŒـڈ\گىٹî‚ھپAژm‘°‚جک\‚ً”pژ~‚·‚ׂ«‚ئگ•{‚ة’ٌŒ¾‚µ‚ؤپAژ‚ج“àٹt‚⑾گ‘هگbژOڈًژہ”ü‚©‚çپA‚»‚ج’ت‚肾‚ئ‚¨–J‚ك‚جŒ¾—t‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پBŒ§ٹ¯‚ح––—™‚إ‚·پBگ•{‚ةڈم‚ھ‚ê‚خ‘هڈن•v‚إ‚·پBگ•{‚ح‰نپX‚جŒˆ‹c‚ً‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پv

پu‚µ‚©‚µپAگ•{‚ةڈم‚ھ‚é‘O‚ةŒ§‚إژ~‚ـ‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پv

پ@‚³‚ç‚ةژ„‚ح”S‚ء‚½پB

پu‚µ‚©‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚¢‚¸‚ê‰ًŒˆ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢–â‘è‚إ‚·پv

‹cک_‚ج––پA“ٌگl‚ج•›‹c’·‚ھ‘ٹ’k‚µ‚ؤپA

پu‚ا‚¤‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚±‚ج“x‚حک\‚ج–â‘è‚ةگG‚ê‚ب‚¢‚إپA‰طژm‘°‚ج–¼ڈج‚ج”pژ~‚ة—¯‚ك‚ؤ‚حپHپv

پu‚»‚ê‚ھ–³“پv

پu‰طژm‘°‚ةٹ°‘ه‚ب‰[ŒY‚ج”pژ~‚àپAŒˆ‹c‚ة‰ء‚¦‚ؤ‚و‚¢‚ج‚إ‚حپHپv

–{ˆس‚إ‚ح‚ب‚¢‚ھپA‹c‘è‚ً‰طژm‘°‚ج–¼ڈج”pژ~‚ئ‰[ŒY‚ج”pژ~‚ة—¯‚ك‚ؤچؤ’ٌڈo‚µپAŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

پ@•½ژ،‚³‚ٌ‚حپA•آ‰ï‚جڈà‚ھ–آ‚é‚ئ‘پپX‚ةژ„‚ج‚ئ‚±‚ë‚ض‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤپA

پuژمچک‚¾پB–¯‘I‹c‰@‚ً‚â‚éˆس–،‚ھ‚ب‚¢پv

پ@ژ„‚à–ت”’‚‚ب‚¢پB“ٌگl‚ح‹ً’s‚ً‚±‚ع‚µ‚ب‚ھ‚爾چھ‘؛‚ض‹A‚ء‚½پB

پ@ژں‚ج“ْ‚àپAژQ’®ژز‚ح‘½‚¢پB’èچڈ‚ج”ھژ‚©‚ç‰ï‹c‚ة“ü‚ء‚½پB

پ@‹c‘èپw”C–±ٹْŒہƒmژ–پx

پuŒث’·‚ج”Cٹْ‚ھ•s–¾ٹm‚¾پBŒث’·‚حپAŒ§‚ئ‘؛–¯‚ج”آ‹²‚ف‚ة‚ب‚èپAڈ¬‹و“à‚إ–î–ت‚ة—§‚½‚³‚ê‚éپB‘هˆê„‚إ‚حپA‘إ‚؟‰َ‚µ‚âڈؤ‚«“¢‚؟‚ة‚ ‚ء‚½پBژ«‚ك‚½‚¢Œث’·‚ھ‚¢‚éپBˆê•û‚إپAŒث’·‚ةگ¬‚肽‚¢ژز‚à‚¢‚éپBٹْŒہ‚جگف’è‚ًŒ§‚ة—v–]‚·‚éپv

‚à‚ء‚ئ‚à‚ب‚±‚ئ‚¾‚ئپA‰آ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

پ@‹c‘èپwچ‘چآƒmژ–پx

پ@‘وڈ\Œـڈ¬‹و‚جŒڑ‹c‚ھوu“ا‚³‚ê‚é‚ئپAپu‚ب‚é‚ظ‚اپv‚ئٹ´گS‚ج•—‚إپA‚µ‚خ‚ç‚گأژâ‚ھ•Y‚ء‚½پB–ءپX‚ھپA”ثچآ‚â”ثژD‚ج“^––‚ًژv‚¢ڈo‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

‹cˆُ‚â–T’®ژز‚ج’†‚ة‚حپA‘½ٹz‚جŒن—p‹à‚ً”[‚ك‚ؤ•cژڑ‘ر“پŒن–ئ‚âŒر’…—pŒن–ئ‚ً‚¢‚½‚¾‚¢‚½•û‚ھ‚ ‚éپB•ٌچ‘—¼‘ض‰ïژذ‚ًگف—§‚·‚éژ‚ة‚¨–ع‚ة‚©‚©‚ء‚½•û‚à‚ ‚éپBƒ`ƒ‰ƒb‚ئژ„‚ًŒ©‚ؤپA

پu”ث‚حپA‹à‚ھ‘«‚è‚ب‚¢‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚حŒن—p‹à‚ًڈo‚³‚¹‚½پBگ•{‚à‚»‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚ً‚·‚é‚ج‚©پHپv

پuگ•{‚جژ†•¼‚ح‘هڈن•v‚©پHپ@”ثژD‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ة‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢‚©پHپv

پ@‚»‚جژ؟–â‚ة“ڑ‚¦‚éژز‚ح‚¢‚ب‚¢پB

‚·‚é‚ئپA—ل‚ج‹cˆُ‚ھپA

پu‚¾‚©‚çپA‚¾‚ك‚¾‚ئŒ¾‚ء‚½‚ج‚¾پBŒ§ٹ¯‚ًŒؤ‚ٌ‚إ—ˆ‚¢پIپv

پ@گ_•س‚جڈ¤گl‚ج’†‚ة‚حپA”ث‚ض‘ف‚µ‚½‹à‚ھپwŒأژطپx‚ج‚½‚كگط‚èژج‚ؤ‚ç‚ꂽژز‚ھ‚¢‚éپBپw’†ژطپx‚âپwگVژطپx‚حپA–³—کژq‚â’ل—ک‚إپA•شچد‚ھŒJ‚艄‚ׂة‚ب‚ء‚½پB•ٌچ‘—¼‘ض‰ïژذ‚جڈoژ‘‹à‚ح‘ٹ“–ٹz‚ھ•ش‹p‚³‚ꂽ‚ھپA”ثژD‚جگ•{ژ†•¼‚ض‚جŒًٹ·‚ح’x‚ê‚ة’x‚ê‚ؤچً”N‚جŒـŒژ‚ة‚ب‚ء‚½پB•sˆہ‚ةژv‚¤‚ج‚ح–³—‚à‚ب‚¢پB

پu‚¸‚邸‚é‚ئژط‹àپB‚»‚جƒcƒP‚ھ‚¢‚¸‚ê‰نپX‚ة‰ٌ‚ء‚ؤ‚‚éپB–³’f‚إژط‚肽‚à‚ج‚حپA‚à‚¤’m‚ç‚ٌ‚¼پIپv

پu‚»‚¤‚¾پB‘«‚è‚ب‚¢‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚حژط‚è‚éپB‰نپX‚ھ‚»‚ê‚ً‚â‚ء‚½‚çپA‚½‚؟‚ـ‚؟چs‚«‹l‚ـ‚éپB’N‚àڈ•‚¯‚ؤ‚‚ê‚ب‚¢پv

پ@•ٌچ‘—¼‘ض‰ïژذ‚حپA”ث‚ً‹“‚°‚ؤ‚ج‘هژ–‹ئ‚¾‚ء‚½پBٹeŒS‚âژs‚ةٹ„‚è“–‚ؤپA‚»‚ꂼ‚ê‚ة‘ٹ‰‚جڈoژ‘‚ً‚¨ٹè‚¢‚µ‚½پBپu•ٌچ‘پv‚ئ–ء‘إ‚ء‚½‚à‚ج‚جپA”¼‚خ‹گ§“I‚ةگi‚ك‚½‚½‚ك‚ة”½ٹ´‚ً”ƒ‚ء‚½پB‚»‚جچ¦‚ف‚ھپAچ،‚à‰e‚ًژc‚·پB•ٌچ‘—¼‘ض‰ïژذ‚جگف—§‚ةŒg‚ي‚ء‚½ژ„‚حپAگg‚ھچׂéژv‚¢‚¾پB“ٌ“x‚ئ‚±‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پB

پ@‹c‘è‚حپA‰آ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

پ@پ@پ@پ@پ@چة‘ٹ‹C•ھ

پ@‹c‘èپw‘نکpگھ“¢ƒmژ–پx‚ح•´‹ٹ‚µ‚½پB

پ@‘وڈ\Œـڈ¬‹و‚جŒˆ‹c•¶‚ھوu“ا‚³‚ꂽپB

پu‰نپXˆê”تگl–¯‚ةŒن‰؛–â‚ھ‚ب‚¢‚ا‚±‚ë‚©پAŒنڈم‚ة‚à–³’f‚إژn‚ك‚½‚ئŒ¾‚¤‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پBٹضŒW‚µ‚½ٹ¯ˆُ‚جگس”C‚حڈd‘ه‚¾پv

پu‚¢‚âپA‚»‚ê‚حگ•{‚جˆسŒü‚ھ’B‚¹‚¸پAگV•·‚ھ“ح‚©‚ب‚¢“cژةژز‚ج—‹ü‚¾پB–{“–‚ج‚ئ‚±‚ë‚حپA—®‹…”ث‰¤‚ة—ٹ‚ـ‚ê‚ؤ‘نکp‚ضڈo•؛‚µ‚½‚ج‚¾‚©‚çپA“ْ–{گl–¯‚ةٹضŒW‚ب‚¢پB“ْ–{•؛‚ج–„‘’‹à‚âڈ•؛‚جˆم—أ”ïپA—{ˆç‹à‚ب‚اˆêگط‚ح—®‹…”ث‰¤‚ھڈ‚¤‚ج‚ھ“¹—‚¾پv

پu‚¢‚âپEپEپE—®‹…‚ة•¥‚¦‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚à–³—‚¾پBˆ«‚¢‚ج‚ح‘نکp‚¾‚©‚çپA‘نکp‚ة•¥‚ي‚¹‚é‚ׂ«‚¾پv

پu‚»‚¤‚¾پB‚±‚جچغپAگَŒûŒS”گ“‡‘؛‚ج‘¹ٹQ‚àˆêڈڈ‚ة”…ڈ‚µ‚ؤ‚à‚炤پv

پ@ژہ‚حچً”NژOŒژ‚ةپAڈ¬“cŒ§‘وڈ\ژµ‘ه‹وگَŒûŒS”گ“‡‘؛‚ج”؟‘D‚ھ‘نکp‚ة•Y’…‚µ‚ؤگد‰×‚ھ—ھ’D‚³‚êپAڈو‘gˆُ‚ھ•s“–‚ةˆµ‚ي‚ê‚éژ–Œڈ‚ھ‹N‚«‚½پB‚±‚جŒڈ‚à‚»‚ج‚ـ‚ـ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

پ@‘نکp–â‘è‚حپAچ،پA‘ه•د‚ب‚ئ‚±‚ë‚ة—ˆ‚ؤ‚¢‚éپB—¤ŒR’†ڈ«‚جگ¼‹½ڈ]“¹‚ح“ئ’f‚إ‘نکp“ى•”‚ضڈم—¤‚µ‚ؤپAکZŒژ‚ةŒ»’n‚ًگ§ˆ³‚µ‚½پB‚±‚ê‚ةگ´چ‘‚â‰p‹g—ک‚ھ”½”‚µ‚ؤچ‘چغ–â‘è‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚جژ–‘ش‚ً‚ا‚¤ژû‚ك‚é‚©پAگV•·‚ھکA“ْپAچڈپX‚ئ“`‚¦‚ؤ‚¢‚éپBچJ‚إ‚ح‚¢‚ë‚¢‚ë‚ئ‹cک_‚³‚ê‚é‚ھپA‚±‚¤‚µ‚ؤˆê“°‚ة‰ï‚µ‚ؤ‹cک_‚·‚é‚ج‚حڈ‰‚ك‚ؤ‚ج‚±‚ئ‚¾پBک_‹q‚ح‘ه‚¢‚ة•±‚¢—§‚ء‚½پB“ْ–{چ‘‚ًچر”z‚·‚éچة‘ٹ‹C•ھ‚¾پB

گط‚è‚ھ‚ب‚¢پB‹c’·‚حک_‹c‚ًژ~‚ك‚½پB‚»‚µ‚ؤپAژ^“¯‚ھ‘½‚©‚ء‚½”Œ¾‚ًڈ‘‚«‰ء‚¦‚ؤچجŒˆ‚µ‚½پB‰آ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

“ْ‚ھŒX‚«پAڈà‚ھژO‚آ–آ‚ء‚ؤژU‰ï‚ئ‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@ڈ¬ٹw•د‘¥‰غ’ِ

ژO“ْ–عپB

‹c‘èپwڈ¬ٹw–¼‹`ƒmژ–پx‚حپA

پuڈ¬ٹwچZ‚ً‚ي‚¸‚©“ٌپAژO”N‚إژ~‚ك‚éژq‚ھ‚¢‚éپB•n‚µ‚¢’nˆو‚ة‘½‚¢پB‚»‚ج‚و‚¤‚ب’nˆو‚جٹwچZ‚àڈٹ’è’ت‚è”ھƒJ”N‚جگ³‘¥‰غ’ِ‚إ‹³‚¦‚é‚ج‚إپA“r’†‚إژ~‚ك‚éژq‚جٹw‹ئ‚ھ’†“r”¼’[‚ة‚ب‚éپB‚ ‚ء‚³‚è‚ئ•د‘¥‚ًگف‚¯‚ؤپAژl”N‰غ’ِ‚إ‹³‚¦‚é•û‚ھ—ا‚¢پBژl”N‰ك’ِ‚إ‚حپA“ا‚فڈ‘‚«‚â•MژZ‚ب‚اٹî‘b“I‚ب‰ب–ع‚âگ¶Œv‚جڈp‚ً‹³‚¦‚éپB‚»‚µ‚ؤپAگ³‘¥پA•د‘¥‚ج‚ا‚؟‚ç‚ض“ü‚ء‚ؤ‚à—ا‚¢‚±‚ئ‚ة‚·‚ê‚خ‚ا‚¤‚©پBپv

پ@‰آ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

ژ„‚àپA‚»‚¤‚¾‚ئژv‚ء‚½پB‹³ˆç‚ًگ^Œ•‚ةچl‚¦‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¢‚ؤٹً‚µ‚¢پB

پ@پ@پ@پ@پ@’n‘d‰üگ³

پ@‹c‘èپw’n‘d‰üگ³ƒmژ–پx

پ@‚±‚ê‚حپA•½–ى•”‚©‚çڈo‚½‹c‘肾پB

پu”_’n‚جڈَ‹µ‚ھ•د‚ي‚ء‚½پBچ^گ…‚إ”_’n‚ة“yچ»‚ھ—¬“ü‚µ‚ؤپAˆب‘O‚و‚è“ٌپAژOژع‚àچ‚‚‚ب‚ء‚½پB‚»‚ج‚½‚كپAغ鯂ة‚ب‚ê‚خ—pگ…‚ةچ¢‚éپB‘¼•ûپA’ل‚¢”_’n‚حپAچ^گ…‚ة‚ب‚é‚ئ•aگl‚âڈ—‚à‹ى‚èڈo‚µ‚ؤ“y•U‚ًگد‚ق‚ھپA“y•U‚ھ‘÷—¬‚ة‰ں‚µ—¬‚³‚ê”ك–آ‚ًڈم‚°‚é‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚¾پB‚¢‚¸‚ê‚àŒ´ˆِ‚حپA‰حگى‚ًں²ںض‚µ‚ب‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ة‚ ‚éپB

‹Œ—ˆ‚ج“y’n•]‰؟‚ج‚ـ‚ـ‚إ‚حŒِگ³‚ًŒ‡‚پB‰حگى‚جں²ںضچHژ–‚ج‚±‚ئ‚àچl‚¦‚ؤپAŒِ–¾گ³‘ه‚ة’n‘d‚ً’è‚ك‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢پBپv

پ@ژRٹش‚ج”_’n‚إ‚àپAژ–‚ج‘هڈ¬‚ح‚ ‚êپAژ—‚½‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ھ‚ ‚éپB

پ@‰حگى‚ة”_‹ئ—pگ…‚ًˆث‘¶‚·‚é”_’n‚حغ鯂ةژم‚¢پBچ^گ…‚إ‰حڈ°‚ھڈم‚ھ‚ء‚½‚èپA‰؛‚ھ‚ء‚½‚èپB–ˆ”N‚ج‚و‚¤‚ةپAژوگ…‰پ‚ھ—¬‚³‚ê‚éپBگ…Œ–‰ـ‚ھگ₦‚ب‚¢پBˆ¾چھ‘؛‚à“¯‚¶‚¾پBٹe’n‚جژہڈî‚ھŒê‚ç‚êپA‘Sˆُژ^گ¬‚إ‰آ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ھڈِ‹C

پ@‹c‘èپwچH•”ڈبƒmژ–پx

پ@چH•”ڈب‚ً”pژ~‚µ‚و‚¤‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚¾پB‘وڈ\Œـڈ¬‹و‚جŒˆ‹c‚ھوu“ا‚³‚ꂽپB

پuچH•”ڈب‚ھگ„‚µگi‚ك‚ؤ‚«‚½‰ھڈِ‹C‚حپAˆêچً”N‚جگV‹´پE‰،•lٹش‚جٹJ’ت‚ة‘±‚¢‚ؤپAچ،”N‚جŒـŒژ‚ة‚ح‘هچâپEگ_Œثٹش‚àٹJ’ت‚µ‚½پB“dگM‹@پAگ»“SڈêپA‘¢•¼—¾‚ب‚اٹG‹َŒ¾‚ئژv‚ء‚½‚à‚ج‚ھŒ»ژہ‚ة‚ب‚èپAچH•”ڈب‚ج–ع“I‚ح’B‚µ‚½پB‚à‚ح‚â”pژ~‚·‚ׂ«‚¾پBپv

پ@‚±‚ج‹c‘è‚ة‘خ‚µ‚ؤپAژںپX‚ئ•]ک_‚ھڈo‚½پB

پu‹@ٹB‚ًٹ®”ُ‚µ‚ؤ‚àپA“ْ–{گl‚ھژg‚¢‚±‚ب‚¹‚ب‚¢پB‹}‚®‚ج‚ح‹³ˆç‚¾پv

پu“ْ–{‚ج‹à‹â‚ھپAٹOچ‘گl‚ج’ہ‹à‚â—A“üٹيٹB‚ج‘م‹à‚ةڈء‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پv

پu‘Sچ‘گl–¯‚جگإ‹à‚ًپA’·چè‚©‚çگآگX‚ـ‚إˆê–{‚ج“S“¹•~گف‚ة’چ‚¬چ‚ٌ‚إ‚¢‚éپB‚»‚ج‚½‚كپAچ‘’†‚ج“¹کH‹´—ہ‚ھ–¢‰üڈC‚ج‚ـ‚ـ‚¾پB‚±‚ê‚إ‚حپAŒِ–¾‚©‚آ•½“™‚ب‰¶‘ٍ‚جگژ،‚ئŒ¾‚¦‚و‚¤‚©پB–{––“]“|‚ج“ئچظگژ،‚ئŒ¾‚ي‚´‚é‚ً“¾‚ب‚¢پB

•c‚ً‘پ‚گ¬’·‚³‚¹‚و‚¤‚ئژv‚ء‚½‘vگl‚ھپA

•c‚ًˆّ‚ء’£‚ء‚ؤŒح‚炵‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤–ذژq‚جŒP‚ھ‚ ‚éپB‚»‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢‚و‚¤پA—vکH‚جگ¹Œ«‚حپAچ‘–¯‚جچK•ں‚ئ‚ح‰½‚©‚و‚‚و‚چl‚¦‚ؤچ‘گ‚ة“–‚½‚ء‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢پv

پ@‹c’·‚حپA‚»‚¤‚µ‚½ˆسŒ©‚ًگD‚èچ‚ٌ‚إڈCگ³ˆؤ‚ً‚µ‚½‚½‚كپA‰آ‚ئŒˆ‹c‚µ‚½پB

پ@ژں‚جژl‹c‘è‚حپAگ_•س•س‚è‚جڈ¬‹و‚©‚çڈo‚½پB

گ_•س‚حپAژR—z“¹‚جڈhڈê’¬‚ئ‚µ‚ؤ‰h‚¦پA‚¨چہ•~‚جŒ|‹W‚âگF’¬‚جڈ©‹W‚ھ‘ٍژR‚¢‚ؤپAژإ‹ڈ‚â‘ٹ–o‚ب‚ا‚ج‹»چs‚àگ·‚ٌ‚ةچs‚ي‚ê‚éپB‚»‚جگك“x‚ً‹پ‚ك‚ؤپAپwژ…’|ٹاŒ·ƒmژ–پxپAپwژإ‹ڈƒmژ–پxپAپw‘ٹ–oƒmژ–پxپAپwŒ|‹Wڈ©‹Wƒmژ–پx‚ھ‹c‘è‚ةڈم‚ء‚½پB

‚»‚ج‘¼پA—çژ®ˆك•‚جگ§’èپA—{ژ\‹K‘¥‚ج‰üگ³پAگV—ï”ذ•z“™‚ج‹c‘è‚ھڈم‚ھ‚ء‚½پB

ˆبڈمپA‘وکZ‘ه‹و‚ج—صژ–¯‘I‹c‰@‚حژµ“ْٹش‚ةکj‚ء‚ؤٹJ‚©‚êپA”ھŒژ‹م“ْ‚ةڈI—¹‚µ‚½پB‹cˆُ‚ح‹c‘è‚ًڈnچl‚µپAژv‚¤‘¶•ھ‚ة“¢‹c‚µ‚½پBٹ´—ـ‚ًگ@‚¢پA–³ژ–‚جٹ®—¹‚ًڈj‚µ‚½پB

—‚ڈ\“ْ‚ئڈ\ˆê“ْ‚ةŒˆ‹c•¶‚ً“_Œں‚µ‚ؤپAŒ§‚ض’ٌڈo‚µ‚½پB

پ@

پ@پ@پ@پ@پ@•Sگ©‚حٹَ

پ@Œم‚إ•·‚¢‚½کb‚¾‚ھپAŒنڈé‰؛‚ج‘و“ٌ‘ه‹وگ[’أŒS‚ج—صژ–¯‘I‹c‰@‚إپAژQ’®‚µ‚½ژOگl‚ھ‚±‚ٌ‚بکb‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚»‚¤‚¾پB

پu–¯‘I‹c‰@‚ئ‚حپA–¯•Sگ©‚ً‘I‹“‚µ‚ؤ’n‘d‰üگ³‚ج‚±‚ئ‚ً‹cک_‚·‚é‚ج‚©‚ئژv‚ء‚½‚ھپAچ،“ْ‚±‚±‚ة—ˆ‚ؤŒ©‚é‚ئپA‘I‚خ‚ꂽ‹cˆُ‚حژm‘°پAگ_ٹ¯پA‘m—µپAˆمژزپA‹³ˆُ‚خ‚©‚è‚إپA•Sگ©‚حٹَ‚¾پB‚±‚ê‚إ‚ح’n‘d‰üگ³‚ج‚±‚ئ‚حژو‚èڈم‚°‚ç‚ê‚ب‚¢پB‚±‚ê‚إ–¯‘I‹c‰@‚ئŒ¾‚¦‚و‚¤‚©پv

پuŒN‚جکb‚ة“¯ٹ´‚¾پB‹c’·پA•›‹c’·‚حژm‘°پBٹ²ژ–Œـ–¼‚ج‚¤‚؟ژO–¼‚ھژm‘°‚إپA“ٌ–¼‚ھڈ¤گl‚¾پB“¢ک_‚·‚é‹cˆُ‚àپAژm‘°‚âڈ¤گl‚خ‚©‚肾پv

پu‚¨“ٌگl‚جŒنˆسŒ©‚ح‚²‚à‚ء‚ئ‚à‚إ‚·‚ھپAŒL‚ًژ‚ء‚ؤ“c‚ًچk‚·ژز‚ج‚ف‚ھ–¯‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBژl–¯–œ–¯‚ھ–¯‚إ‚·پB‚½‚ـ‚½‚ـ‚±‚ج‘ه‹و‚حژm‘°‚ھ‘½‚¢‚ھپA‘¼‚ج‘ه‹و‚إ‚ح‚»‚¤‚إ‚à‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپv

پ@‚»‚¤‚¾پB‰نپX‘وکZ‘ه‹وˆہ“كŒS‚ج‹cˆُ‚ةژm‘°‚ح‚¢‚ب‚¢پB‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚àپA‹cˆُ‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚حپAگ_ٹ¯‚â‘m—µپA‹³ژtپAˆمژtپAڈ¯‰®‚ب‚ا‚ھ‚ظ‚ئ‚ٌ‚اپB–ˆ“ْپA“c•ق‚ةڈo‚ؤŒL‚âٹ™‚ًژ‚آژز‚حڈ‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¬“cŒ§—صژ–¯‘I‹c‰@

پ@‚±‚جچ پAژ„‚ھ“ٹچe‚µ‚½پw•ٍ–î–ىŒ —كڈ‘پx‚ًŒfچع‚µ‚½—X•ض•ٌ’mگV•·‚ھڈ¬“cŒ§“à‚ة”z‚ç‚êپA–¯‘I‹c‰@‚جٹJچأ‚ًگط–]‚·‚éژ„‚ج”Mˆس‚ھچL‚’m‚ç‚ê‚é‚ئ‚±‚ë‚ئ‚ب‚ء‚½پBپuگV•·‚ً“ا‚ٌ‚¾پB‚و‚‚â‚ء‚½پv‚ئکJ‚¢‚جŒ¾—t‚ًٹ|‚¯‚ç‚êپA’m‚ç‚ب‚¢گl‚©‚ç‚àپu‚ ‚ب‚½‚ھŒE“cژںکY‚³‚ٌ‚إ‚·‚©پv‚ئگe‚µ‚گ؛‚ًٹ|‚¯‚ç‚ꂽپB

‚»‚جڈ¬“cŒ§—صژ–¯‘I‹c‰@‚ھپA—\’è’ت‚è”ھŒژڈ\Œـ“ْ‚جٹJ‰ï‚ئ‚ب‚ء‚½پB

پ@ٹe‘ه‹و‚©‚çپA‚½‚‚³‚ٌ‚جŒˆ‹c‚ھٹٌ‚¹‚ç‚ꂽپB

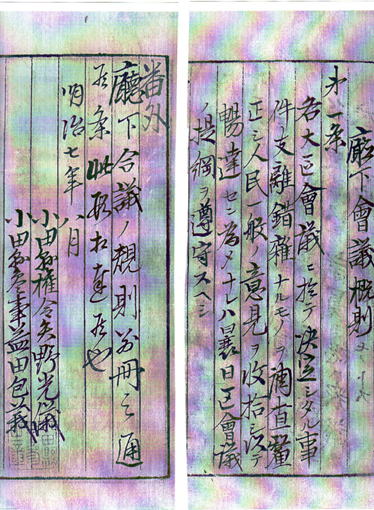

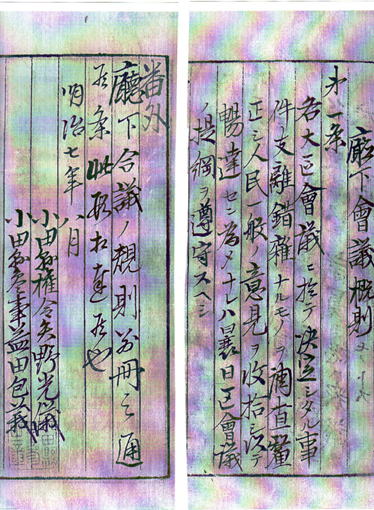

‚±‚جڈ¬“cŒ§—صژ–¯‘I‹c‰@‚ج‚½‚ك‚ةپw’،‰؛‰ï‹cٹT‘¥پx‚ھگ§’肳‚êپA–î–ىŒ —ك‚ئ‰v“cژQژ–‚جکA–¼‚إ•z’B‚³‚ꂽپB

‰ïڈê‚ئ‚ب‚é’n•ںژ›‚ج–{“°‚حژlڈ\ڈô—]‚èپB‘ه‚«‚ب‚¨ژ›‚¾‚ھپAژQ’®ژز‚ً“ü‚ê‚é‚ة‚حŒہ‚è‚ھ‚ ‚éپBژQ’®ژز‚ح•S–¼‚ئ‚·‚éپBژQ’®‚ًٹَ–]‚·‚éژز‚حپA‹c‰ï‚ج‘O“ْŒك‘Oڈ\ژژOڈ\•ھ‚ـ‚إ‚ةŒS’†‘چ‘م‹lڈٹ‚ضگ\‚µچ‚قپB

•½ژ،‚³‚ٌ‚ئژ„‚حپAگ\‚µچ‚ٌ‚إ–T’®گب‚ةچہ‚ء‚½پB

“–“ْ‚ح”M‚¢“ْچ·‚µ‚ة‚àچS‚ي‚炸پA’®ڈO‚ھ‹«“à‚ة‹a‚ج”@‚ڈW‚èپAٹK’i‚â•~‹ڈ‚ةگg‚ًٹٌ‚¹پAٹJ‚¯‚ء•ْ‚µ‚جژ؛“à‚©‚ç•·‚±‚¦‚éگ؛‚ةژ¨‚ً‚»‚خ‚¾‚ؤ‚½پB‘وکZ‘ه‹و‚ج‹cˆُ‚â”ژ•·‰ï‚جژز‚à‘½گ”‰ں‚µٹ|‚¯‚½پB

Œ§‰؛ڈ\ژµ‚ج‘ه‹و‚©‚çˆê–¼‚ب‚¢‚µ“ٌ–¼پAŒv“ٌڈ\Œـ–¼‚ج‹cˆُ‚ھڈoگب‚µ‚½پB‘وکZ‘ه‹و‚©‚ç‚حپA‘Iڈo‚µ‚½ٹ،‰®ژہ‰‹cˆُ‚ئچb”مڈC‹cˆُ‚ھڈoگب‚µ‚½پB

‚ـ‚½‚à‚âپA‹c’·‘Iڈo‚ھ“ïڈa‚µ‚½پB

–¯‘I‚ج‹cˆُ‚حپAŒ³”ثژmپA‹وŒث’·پAگ_ٹ¯پA‘m—µپAˆمژtپA‹³ژtپAٹ؟ٹwژز‚ئ•ھ–ى‚ھ—lپX‚¾پB‘ه‹و‚إ‚ح’m‚ç‚ꂽگl‚¾‚ھپAŒ§‰؛‚ئ‚ب‚é‚ئŒً—¬‚ھڈ‚ب‚¢پB“ء‚ةڈ¬“cŒ§‚ح”ُ’†‚ئ”ُŒم‚ھˆêڈڈ‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚إپAڈ‰‘خ–ت‚ھ‘½‚¢پB’N‚ةژD‚ً“ü‚ê‚ؤ‚و‚¢‚©پAŒ©“–‚ھ•t‚©‚ب‚¢پB‹cˆُ‚ح‹cڈê‚ًŒ©“n‚µ‚ؤپA‚ ‚ê‚ح’N‚©پA‚±‚ê‚ح’N‚©‚ئ‚ذ‚»‚ذ‚»کb‚ًژn‚ك‚½پB

‹cژ–ٹ|‚ھçSçO‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‹cˆُ‚ج’†‚©‚çگ؛‚ھڈم‚ھ‚ء‚½پB

پuژٹش‚جکQ”پBŒ§ٹ¯‚ةŒˆ‚ك‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¢‚½‚ç‚ا‚¤‚©پHپv

پ@‹cژ–ٹ|‚ج‹و’·‚ھپA‹cˆُ‚ج–¼•ë‚ًژ‚ء‚ؤŒ§’،‚ضŒü‚©‚ء‚½پB

پ@‚â‚ح‚茧‚حپA‹K‘¥’ت‚è‹cˆُ‚ج“üژD‚إŒِ‘I‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ئ‚ج‚±‚ئ‚¾پB

پ@‚»‚جژ|‚ً“`‚¦پA‹cژ–ٹ|‚ھژD‚ً”z‚낤‚ئ‚·‚é‚ئپA

پu‘ز‚ء‚ؤ‚‚êپB‚ا‚±‚ج‚ا‚ب‚½‚©•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚إ‚حپA‘I‹“‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢پv

‚»‚¤‚¾پA‚»‚¤‚¾‚ئ‹cڈê‚ھ‚´‚ي‚آ‚پB‹cژ–ٹ|‚حپAچؤ“xپAŒ§’،‚ض‘–‚ء‚½پB

پ@گ‹‚ةپA—F–ى‘ه‘®‚ئگ™ژR’†‘®‚ھچک‚ًڈم‚°پA’n•ںژ›‚ضژQ‚ç‚ꂽپB

گ™ژRگVڈ\کY‚³‚ٌ‚ة‚حپAŒ[–ضڈٹ‚جگف—§ژ‚ة‚¨گ¢کb‚ة‚ب‚ء‚½پBڈ¬“cŒ§‚ةچج—p‚³‚êپA‚±‚ج“x‚ح—صژ–¯‘I‹c‰@‚ً”MگS‚ةژx‰‡‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¢‚ؤ‚¢‚éپBڈ‘®‚©‚ç’†‘®‚ةڈ¸گi‚³‚ꂽپB

پu–¯‘I‚إ‚â‚낤‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھپA‚±‚ج‹c‰@‚جژïژ|‚إ‚·پBٹ¯‘I‚إŒˆ‚ك‚ؤ‚حپA‚»‚جژïژ|‚ة”½‚µ‚ـ‚·پB‚ا‚¤‚©پAٹF‚³‚ٌ‚إ‚¨Œˆ‚ك‚‚¾‚³‚¢پv

پ@‚ئ‚ة‚©‚پA‘I‹“‚ًژہژ{‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پB

‚»‚جŒ‹‰تپAژD‚ح”ُ’†‚ئ”ُŒم‚ة•ھ‚©‚êپA”ُ’†‚ج‹cˆُ‚ج‘½‚‚حŒ³’أژR”ثژکچu‚إ–¾—دٹظٹ؟ٹw‹³ژt‚جŒم“،œê‹cˆُ‚ةژD‚ً“ü‚êپA”ُŒم‚ج‹cˆُ‚ج‘½‚‚حŒ³•ںژR”ثŒ ‘هژQژ–‚ج•گ“c’¼چs‹cˆُ‚ةژD‚ً“ü‚ꂽپB‚»‚µ‚ؤپAژD‚ج‘½‚¢•گ“c‹cˆُ‚ھ‹c’·‚ةپAژں‚ةژD‚ھ‘½‚¢Œم“،‹cˆُ‚ھ•›‹c’·‚ة‘I‚خ‚êپAŒ§‚ةڈمگ\‚µ‚ؤ”C–½‚³‚ꂽپB

ٹ²ژ–ژO–¼‚àپA“üژD‚إ‘Iڈo‚µپAŒ§‚©‚ç”C–½‚³‚ꂽپB‚»‚ج’†‚ةپAŒ[–ضڈٹگف—§‚جچغ‚ة‚¨گ¢کb‚ة‚ب‚ء‚½Œ³•ںژR”ث‘ه‘®‚ج‰،ژRŒُˆê‚³‚ٌ‚ھ‚¨‚ç‚ꂽپB

ڈ‰“ْ‚حپAگ³•›‹c’·‚ئٹ²ژ–‚ج‘Iڈo‚إڈI‚ي‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ه‹وƒw‹cˆُƒ’’uƒN

“ٌ“ْ–ع‚جڈ\کZ“ْŒك‘O”ھژپB

‹c’·‚حپAڈà‚ً’@‚¢‚ؤٹJ‰ï‚µ‚½پB

پwٹe‹وƒw‹cˆُƒ’’uƒNƒm‹cپx

‚ ‚ç‚©‚¶‚كڈ‘ژت‚³‚ꂽ‹c‘è‚ھپAٹe‹cˆُ‚ة”z•z‚³‚ꂽپB

پuٹe‘ه‹و‚ض‹c‰ï‚ً’u‚پB‹cˆؤ‚ج—L–³‚ة‚©‚©‚ي‚炸”Nژl‰ٌپA‹c‰ï‚ًٹJ‚پB‚»‚جŒo”ï‚ح‘ه‹و‚ھ•‰’S‚·‚éپB•s–‚âˆسŒ©‚ھ‚ ‚ê‚خپAڈ¬‹و‘Iڈo‚ج‹cˆُ‚ةگ\‚µڈo‚éپB‹cˆُ‚ح‚»‚ê‚ً‹Lک^‚µپA‹c‰ï‚إ”•\‚µ‚ؤ‹¦‹c‚·‚éپBپv

پ@پw‰؛‹cˆُŒ‹چ\پx‚ًچ\‘z‚µ‚½ژ„‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA–]‚ق‚ئ‚±‚낾پB

‚±‚ج‹c‘è‚حپA‘¼‚ج‘ه‹و‚©‚çڈم’ِ‚³‚ꂽپB–{—ˆ‚ب‚ç‚خپA‰نپX‚ج‘وڈ\Œـڈ¬‹و‚©‚çژ‚؟ڈo‚·‚ׂ«‚ئ‚±‚낾‚ء‚½پB‚¤‚ء‚©‚肵‚½پB‚±‚ج‹c‘è‚ج’ت‚èپA‘ه‹و‚ة‹c‰ï‚ھ•K—v‚¾پB•¹‚¹‚ؤپAˆ¾چھ‘؛‚ج‘م‹cگl‹c‰ï‚ج‚و‚¤‚ةڈ¬‹و‚ة‚à‹c‰ï‚ھ—~‚µ‚¢‚ھپA–T’®گب‚جژ„‚ح”Œ¾‚إ‚«‚ب‚¢پB

پ@‹c’·‚ھچ¶ژè‚ً‹“‚°‚é‚ئپA‚±‚ê‚ة‰‚¶‚ؤ‚·‚ׂؤ‚ج‹cˆُ‚ھچ¶ژè‚ً‹“‚°پA‰آ‚ئŒˆ‹c‚µ‚½پB

پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒN”ï‚ئٹ¯”ï

پ@‹c‘èپwٹ¯”ï–¯”ï•ھٹEƒm‹cپx

‰نپX‘وکZ‘ه‹و‚جŒˆ‹c•¶‚ھ‚»‚ج‚ـ‚ـڈ‘ژت‚³‚êپAڈم’ِ‚³‚ꂽپB

‚»‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤپA

پuٹ¯”ï‚à–¯”ï‚àپA‹A‚·‚é‚ئ‚±‚ë–¯‚ج‹à‚¾‚ئ‚¢‚¤گà‚ة‚ح“¯ٹ´‚¾پB‚µ‚©‚µپAپw–¯”ïƒjƒVƒeپ@ŒN”ïƒj”ٌƒTƒ‹ƒiƒٹپx‚ج•¶Œ¾‚ح‚¢‚©‚ھ‚ب‚à‚ج‚©پB

Œأ‚«ژ‘م‚ة‚حپAگإ‚ح‚·‚ׂؤ’é‚ةچ·‚µڈم‚°پA’é‚جژv‚µڈ¢‚µ‚إ–¯‚ةژ{‚³‚ꂽپB‚»‚¤‚¢‚¤ˆس–،‚إپwŒN”ïپx‚ئŒ¾‚ء‚½‚ھپAچ،‚ح‚»‚¤‚¢‚¤ژ‘م‚إ‚ح‚ب‚¢پBگإ‚حپAژg“r‚ً–¯‚ة–â‚¢پA–¯‚ج”[“¾‚ج‚à‚ئ‚إژg‚ي‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پBچ،“ْپA–â‘è‚ب‚ج‚حپAٹ¯ˆُ‚ھژv‚¢’ت‚è‚ة‹à‚ًژg‚¤‚±‚ئ‚¾پBپwٹ¯”ïƒj”ٌƒTƒ‹ƒiƒٹپx‚ئڈ‘‚«ٹ·‚¦‚ؤ‚ح‚ا‚¤‚©پHپv

پ@‚ب‚é‚ظ‚اپEپEپE‚ب‚©‚ب‚©‚جک_ژز‚¾پB”ث‚جژ‘م‚ة‚حپA”Nچv‚جژg‚¢“¹‚ة–¯‚حŒû‚ًڈo‚¹‚ب‚©‚ء‚½پBŒû‚ًڈo‚¹‚خپAپuڈo‰ك‚¬‚½‚±‚ئپv‚ئ‚¨™é‚ك‚ًژَ‚¯‚½پB‚µ‚©‚µ‚±‚ê‚©‚ç‚حپAپw–œ‹@Œِک_پx‚جگ¢‚¾پBٹ¯ˆُ‚ھڈںژè‚ةژg‚ء‚ؤ‚à‚ç‚ء‚ؤ‚حچ¢‚éپB‚·‚ׂؤ–¯‚ةژگ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢پB

پ@‹c’·‚حپAپwŒN”ïپx‚ًپwٹ¯”ïپx‚ةڈCگ³‚µ‚ؤچجŒˆ‚ةٹ|‚¯پA‰آ‚ئŒˆ‹c‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@“V‚جژپE’n‚ج—کپEگl‚جکa

پ@‹c‘èپwٹOچ‘گھ“¢ƒm‘هژ–ƒnپ@Œنژگ–âƒAƒ‹ƒwƒLƒm‹cپx

پ@‘نکp–â‘è‚حپAژ‚ھژ‚¾‚¯‚ة‘½‚‚ج‘ه‹و‚©‚çŒڑ‹c‚³‚ꂽپB‘وکZ‘ه‹و‚©‚ç‚àپAپw‘نکpگھ“¢ƒmژ–پx‚ئ‘肵‚ؤŒڑ‹c‚µ‚½پB

‚»‚ê‚ç‚ًگ®—‚·‚é‚ئپA–â‘è“_‚ھ“ٌ‚آ‚ة•ھ‚¯‚ç‚ê‚éپB

پ@‘وˆê‚حپA‘نکpڈo•؛‚ھچ‘–¯‚ةژگ–â‚ب‚ژn‚ك‚ç‚ꂽ‚±‚ئپB

پ@‘و“ٌ‚حپA‚»‚جڈêچ‡‚ةگي”ï‚ً’N‚ھ•¥‚¤‚©پB

پ@‘¼‚ج‘ه‹و‚©‚çŒڑ‹c‚³‚ꂽ‹c‘è‚ج’†‚ةپA‘وˆê‚ج–â‘è“_‚ج‚ف‚ًژو‚èڈم‚°‚½‚à‚ج‚ھ‚ ‚ء‚½پB‚µ‚©‚à‚»‚ê‚حپAپw‘نکpگھ“¢پx‚ئŒ¾‚ي‚¸پAپwٹOچ‘گھ“¢پx‚جˆê”تک_‚إژو‚èڈم‚°‚½‚à‚ج‚¾پB

پuٹOچ‘‚ض‚جڈo•؛‚حچ‘‰ئ‚جˆê‘هژ–‚إ‚ ‚èپAگl–¯‚جگ¶ژ€‘¶–S‚ةٹضŒW‚·‚é‚à‚ج‚¾پB‚ ‚ç‚©‚¶‚كچ‘–¯‚ةŒنژگ–â‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢پBŒنژگ–â‚ھ‚ب‚¯‚ê‚خپA‰½‚ج‚½‚ك‚ةڈo•؛‚·‚é‚ج‚©•ھ‚©‚炸پAچJ‚إ‚¢‚ë‚¢‚ë‚ب‰¯‘ھ‚ھ”ٍ‚رپA‹^کf‚ھگ¶‚¶پAژu‚ج—L‚éژز‚à‹َک_‚ة‘–‚èپAچ‘–¯‚حگS”z‚·‚é‚خ‚©‚肾پB‹ظ‹}‚ج‚½‚كŒنژگ–â‚جژٹش‚ھ‚ب‚¢ژ‚ة‚حپAŒم‚إڈع‚µ‚Œن•zچگ‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢پBپv

Œ»ژہ‚ج‘نکp–â‘è‚ًک_‚¸‚ê‚خپA•´‹ٹ‚µ‚ؤژûڈE‚ھ‚آ‚©‚ب‚‚ب‚é‹°‚ê‚ھ‚ ‚éپBˆê”تک_‚ج‚±‚ج•û‚ھپAژ^گ¬‚ً“¾ˆص‚¢‚©‚ئژv‚ي‚ꂽپB

‚µ‚©‚µپA‚»‚ê‚إ‚à•´‹ٹ‚µ‚½پB

پ@‘پ‘¬پAژm‘°‚ج‹cˆُ‚ھ•]ک_‚µ‚½پB

پuگي‘ˆ‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚حپA‚»‚ج‚و‚¤‚ة—I’·‚ب‚±‚ئ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚畉‚¯‚éپBگl–¯‚ةژگ–â‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚éٹش‚ةپA“G‚ھ”ُ‚¦‚جچô‚ًڈ„‚ç‚·پB‚±‚ج“x‚ج‘نکpڈo•؛‚àپA‹}ڈP‚µ‚½‚©‚çڈں‚ؤ‚½‚ج‚¾پv

پu‚»‚¤‚¾پB‚®‚¸‚®‚¸‚µ‚ؤ‚¢‚½‚çپA‹t‚ة‹}ڈP‚³‚ê‚éپB‚»‚ٌ‚بگي–@‚حپA–ذژq‚ة‚ب‚¢پv

پ@ڈ‚µٹش‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA‹³ژt‚ج‹cˆُ‚ھ”½ک_‚µ‚½پB

پu‚¢‚¢‚¦پA‚ ‚è‚ـ‚·پB–ذژq‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پEپEپEپw“V‚جژ‚ح’n‚ج—ک‚ة”@‚©‚¸پA’n‚ج—ک‚حگl‚جکa‚ة”@‚©‚¸پxپA•گژm‚¾‚¯‚ج‹@—ھگيڈp‚جژ‘م‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚±‚ê‚©‚ç‚ح”_‚àڈ¤‚àچH‚àˆêڈڈ‚ة‚ب‚ء‚ؤگي‚¢‚ـ‚·پBگl‚جکa‚ھ‘هگط‚إ‚·پBگl–¯‚ج‹¦—ح‚ب‚‚µ‚ؤ‚حڈں‚ؤ‚ـ‚¹‚ٌپv

پ@‚ب‚é‚ظ‚ا‚ئژv‚ء‚½پB

‚ئ‚±‚ë‚ھپA•ت‚جژm‘°‚ج‹cˆُ‚ھ”½ک_‚µ‚½پB

پu‚¢‚´‚ئ‚¢‚¤ژ‚ة‚¢‚آ‚إ‚àڈo•؛‚إ‚«‚é‚و‚¤پAڈي‚ةگgچ\‚¦‚ؤ’u‚‚±‚ئ‚ھچ‘–¯‚ج–±‚ك‚¾پv

ٹ¬‚茓‚ث‚ؤپA‰ن‚ھ‘وکZ‘ه‹و‘Iڈo‚جٹ،‰®‹cˆُ‚ھپA

پu‚±‚ج“x‚ج‘نکpڈo•؛‚ج–â‘è‚حپAگ•{‚ج“à‚إ‚³‚¦چ¬—گ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB”½‘خ‚µ‚½–طŒثچFˆٍ‚حژQ‹c‚ًژ«گE‚µ‚½پBچ‘–¯‚à“¯‚¶‚¾پB”½‘خ‚جژز‚à‘ٍژR‚¢‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚إ‚حپAگوپX‚ھگS”z‚¾پv

پ@‰„پX‚ئ‹cک_‚ھ‘±‚پB‚ـ‚¾‚ـ‚¾ژè‚ً‹“‚°‚ؤ”Œ¾‚ً‹پ‚ك‚é‹cˆُ‚ھ‚ ‚ء‚½‚ھپA‹c’·‚حپuچجŒˆ‚·‚éپv‚ئگ邵‚ؤچ¶ژè‚ً‹“‚°‚½پB‚µ‚©‚µپA‚±‚ê‚ة‰‚¶‚ؤچ¶ژè‚ًڈم‚°‚é‹cˆُ‚حڈ‚ب‚پA”غ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

پ@‚»‚ج“ْ‚ح‘¼‚ةپA•z’B‚ب‚ا‚جˆَچüŒo”ï‚ًٹ¯”ï‚ئ–¯”ï‚ج‚¢‚¸‚ê‚إ•‰’S‚·‚é‚©پAڈo‰خ‚µ‚½ژز‚ة”±‹à‚ً‰غ‚·‚±‚ئ‚جگ¥”ٌ“™‚ھ‹c‘è‚ةڈم‚ھ‚ء‚½پB

ˆ¾چھ‚©‚çˆêڈڈ‚ة—ˆ‚½•½ژ،‚³‚ٌ‚ئژ„‚حپA—صژ–¯‘I‹c‰@‚ھٹJ‚©‚ê‚éٹشپAژO‘؛—§ˆء‚³‚ٌ‚ج‚¨‘î‚ة–ï‰î‚ة‚ب‚éپBژO‘؛‚³‚ٌ‘î‚ة‚حپAپw–¯گï‹c‰@ƒm‹Vƒj•tٹèڈ‘پx‚ً’ٌڈo‚µ‚½ژ‚ة‚à‚¨گ¢کb‚ة‚ب‚ء‚½پB

•½ژ،‚³‚ٌ‚ھ•®ٹS‚µ‚ؤپA

پuچ‘‚ھڈo•؛‚·‚éچغ‚ة‚حچ‘–¯‚ة•zچگ‚·‚é‚ج‚ھ“–‚è‘O‚ئژv‚¤‚ھپA”½‘خ‚ج‹cˆُ‚ھ‘½‚¢پB‹cˆُ‚ح–{گSپA‚»‚ê‚إ—ا‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚낤‚©پIپv

پ@ژO‘؛—§ˆء‚³‚ٌ‚à‰÷‚µ‚»‚¤‚ةپA

پuچ،‚à‚ء‚ؤپA•؛ژ–‚حژm‘°‚ج‚à‚ج‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚éپIپv

پ@•½ژ،‚³‚ٌ‚ھپA‚·‚©‚³‚¸پA

پuژm‘°‚حپA‚ ‚ي‚و‚‚خژdٹ¯‚ً‘_‚ء‚ؤ‚¢‚éپBگ•{‚ة‹t‚炤‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚حŒ¾‚ي‚ب‚¢پv

پ@ژO‘؛—§ˆء‚³‚ٌ‚ھپA’ْ‚كٹç‚إپA

پuژm‘°ˆبٹO‚ج‹cˆُ‚à”½‘خ‚ة‰ٌ‚ء‚½پBژm‘°ٹi‚⋽ژmٹiپA•cژڑ‘ر“پŒن–ئ‚âŒر’…—pŒن–ئ‚à‰“—¶‚µ‚ؤ‚¢‚éپB“¯‚¶‚و‚¤‚ةپAŒث’·‚à–ظ‚ء‚½‚ـ‚ـ‚¾پv

ژ„‚àپA‚»‚ꌩ‚½‚±‚ئ‚©‚ئپA

پuچsگ‚ج‘¤‚ة—§‚آŒث’·‚ً‹cˆُ‚ة‚·‚é‚©‚炾پBŒ —ك‚⌧ٹ¯‚ة‹CŒ“‚ث‚µ‚ؤ”½‘خ‚إ‚«‚ب‚¢پB‚»‚¤‚¢‚¤‹cˆُ‚ً‘I‚ٌ‚¾‚ج‚¾‚©‚çژd•û‚ب‚¢پB‚â‚ح‚èپAچsگ‚ئ‹cگ‚حˆêگü‚ً‰و‚·‚ׂ«‚¾پv

پ@•½ژ،‚³‚ٌ‚ھپAèُ‚«‚ب‚ھ‚çپA

پuچ،“xپA‹cˆُ‚ً‘I‚ش‚ئ‚«‚ة‚حپA‚و‚‚و‚چl‚¦‚ؤپEپEپEپv

پ@پ@پ@پ@ٹ¯—™ƒm—·”ï

”ھŒژڈ\ژµ“ْپB

‹c‘è‚حپwٹ¯—™ƒm—·”ïپ@‘½‰اچb‰³ƒAƒ‹ƒ’”ٌƒgƒXƒ‹ƒm‹cپx

پuٹ¯—™‚جچث“؟‚ة‰‚¶‚ؤ‹‹—؟‚ة‘½ڈ‚ھ‚ ‚é‚ج‚ح“–‘R‚¾پB‚µ‚©‚µپA“¯‚¶گlٹش‚ب‚ج‚ة—·”ï‚ة‘ه‚«‚بچ·‚ھ‚ ‚é‚ج‚ح‚¢‚©‚ھ‚©پB“a—l‚جژ‘م‚ج‹ŒڈK‚ًچS“D‚µ‚ؤ‚¢‚éپBڈمٹ¯‚¾‚¯‚ھ”üگH‚ً‚µ‚ؤ‚و‚¢—‚ح‚ب‚¢‚ح‚¸‚¾پB—·”ï‚حڈم‰؛“¯‚¶‚ئ‚µپAڈ]ژز‚جگ”‚ةˆث‚ء‚ؤ—·”ï‚ً‘‚₹‚خŒِ•½‚¾پBپv

ٹ¯—™‚ج—·”ï‚ج“à–َ‚ب‚اپAˆê”ت‚جژز‚ھ’m‚é—R‚à‚ب‚¢پBٹ¯ˆُ‚ھکR‚炵‚½–َ‚إ‚à‚ب‚¢پB—·”ï‹K’ِ‚ھگV•·‚ةچع‚ء‚½‚©‚炾پBٹm‚©پAچ،”N“ٌŒژ‚ج“Œ‹“ْپXگV•·‚ةڈo‚½پB

‘ط—¯ˆê“ْ“–‚½‚èپA‘¾گ‘هگb‚حچإڈم‹‰‚إپA“ٌ‰~کZڈ\ژO‘KپB–î–ىŒ —ك‚حٹ¯‹‰کZ“™‚¾‚©‚çˆê‰~Œـڈ\Œـ‘KپBچإ‰؛‹‰‚ج“™ٹOژOپAژl“™‚¾‚ئژOڈ\‘KپBڈ\”{‚ة‹ك‚¢چ·‚¾پB‚ ‚جگV•·‚ًŒ©‚ê‚خپA’N‚إ‚à•د‚¾‚ئژv‚¤پB‚±‚ج‚و‚¤‚بژہ‘ش‚ھ•ھ‚©‚ء‚½‚ج‚àپAگV•·‚ج‚¨‰A‚¾پB

پ@‚µ‚©‚µپAژm‘°‚ج‹cˆُ‚©‚甽‘خ‚ھ‚ ‚ء‚½پB

پuٹ¯‹‰‚جچ‚‚¢‚à‚ج‚حپA‚»‚ê‚ب‚è‚جژx“x‚ھ‚¢‚éپBڈh‚à“¯‚¶‚ئ‚¢‚¤–َ‚ة‚حچs‚©‚ب‚¢پv

پuٹ¯ˆت‚ة‚حٹi‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚ھ‚ ‚éپBٹ¯ˆت‘ٹ‰‚جˆµ‚¢‚ً‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پv

پ@‚»‚¤‚¢‚¤–ت‚ح‚ ‚é‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢پB‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپA‰½”{‚àˆل‚¤‚±‚ئ‚ح‚ب‚©‚낤پB‚µ‚©‚µپAچجŒˆ‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپAژ^گ¬ڈگ”‚إ”غ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

‹c‘èپw“S“¹’z‘¢ƒmٹ¯”ˆبƒeپ@ڈ”چ‘ƒm“¹کHڈC’zƒ’Œîƒm‹cپx

پu“S“¹‚ھ•~گف‚³‚êپA•ض—ک‚ة‚ب‚ء‚½پB‚µ‚©‚µ‚»‚ê‚ح“Œ‹‚â‘هچâ‚ج‚±‚ئ‚إپA•ئ‰“‚ج’n‚ح‚¢‚ـ‚¾‚ة•s•ض‚¾پB‘Sچ‘گl–¯‚ج•ض—ک‚ًچl‚¦‚é‚ب‚ç‚خپA—ل‚¦‚خڈ¬“cŒ§‚جڈêچ‡پAژR—z‚©‚çژR‰A‚ض’ت‚¶‚é‘ه“¹‚ًŒڑگف‚·‚ê‚خژRٹش’n‚à•ض—ک‚ة‚ب‚èپAٹJ‰»‚·‚邾‚낤پB‚³‚ç‚ةڈ«—ˆ‚حپA‚±‚جگü‚ة“S“¹‚ھ•~گف‚³‚ê‚邱‚ئ‚ًٹَ–]‚·‚éپB

پ@چH•”ڈب‚ح“S“¹‚â“dگM‚جگ®”ُ‚ة‘ه‹à‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚éپB“S“¹‚â“dگM‚جŒڑگف‚ح’ِپX‚ة‚µ‚ؤپA’n•û‚ج“¹کH‚ة‚àŒُ‚ً“–‚ؤ‚ؤ—~‚µ‚¢پBپv

پ@‚±‚ج‹c‘è‚حپAچ‚—ہگى‰؛—¬ˆو‚ج“s‰FŒS‚ئŒE‰®ŒS‚©‚çڈم’ِ‚³‚ꂽپB‚±‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤپA“Œ‹‚إ‰ھڈِ‹C‚ةڈو‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚é‚ئژ©–‚·‚é‹cˆُ‚ھپAڈخ‚¢‚ب‚ھ‚çپA

پu‚»‚ê‚حپAŒ‹چ\‚ب‚à‚ج‚¾پA‰ھڈِ‹C‚حپB‚µ‚©‚µپAˆêگؤ‚ة“ْ–{’†‚ة‚ئ‚¢‚¤–َ‚ة‚حچs‚©‚ب‚¢پB‚»‚ج‚¤‚؟ژR—z“¹‚ة‚à‚إ‚«‚éپB’·گ¶‚«‚ً‚·‚邱‚ئ‚¾پv

پu“¹کH‚ح‚ا‚¤‚ب‚éپHپv

پu“¹کH‚àپA“™‹‰‚ًŒˆ‚ك‚ؤپAڈd—v‚ب“¹کH‚©‚çگ®”ُ‚·‚é‚»‚¤‚¾پv

ˆê“x‚ة‚ح–³—‚¾پB‚»‚ج‚¤‚؟’n•û‚ج“¹کH‚àچl‚¦‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚邾‚낤پB

‚»‚ٌ‚ب•µˆح‹C‚©‚çپAڈ¬چ·‚إ”غ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

پ@‹cˆُ‚ةژك–¾‚ً‹پ‚ك‚ؤ‚¢‚é–َ‚إ‚ح‚ب‚¢پBڈ¬“cŒ§–¯‚جژv‚¢‚ًگ•{‚ض“`‚¦‚½‚¢‚ج‚¾‚ھپEپEپE

پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@ٹOچ‘‚©‚ش‚ê

پ@‹c‘èپwچ‘‘جƒm‹cپx

پ@‘وکZ‘ه‹و‚جŒˆ‹c•¶‚ھ‚»‚ج‚ـ‚ـوu“ا‚³‚ꂽپB

پ@‹cˆُ‚ج’†‚ةژm‘°‚ ‚èپAٹ؟ٹwژز‚ ‚è‚إپA‹cک_•Sڈo‚µ‚½پB

پuپwچ‡ڈO’éچ‘پx‚جچ‡ڈO‚ئ‚حپAˆں•ؤ—ک‰ءچ‡ڈOچ‘‚جچ‡ڈO‚©پHپv

پ@ٹ،‰®‹cˆُ‚ھژ„‚ج•û‚ًƒ`ƒ‰ƒb‚ئŒ©‚ؤپA“ڑ‚¦‚½پB

پu‚»‚¤‚إ‚·پv

پuˆں•ؤ—ک‰ء‚ة‚حچcژ؛‚ھ‚ب‚¢‚ئ•·‚‚ھپHپv

پu‚¾‚©‚çپAچ‡ڈOچ‘‚جگ‘ج‚جڈم‚ةچcژ؛‚ً’u‚«‚ـ‚·پv

پ@‚»‚¤‚¾پB‚»‚ج’ت‚èپEپEپEپuچ‡ڈOپv‚ئŒؤ‚ش‚ج‚حˆں•ؤ—ک‰ء‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢پBچ‘‚ً•¹چ‡‚µ‚½‰pچ‘‚حپuچ‡ڈO‰¤چ‘پv‚ئ‚àŒ¾‚¤پBچ‡ڈOچ‘‚ة‚µ‚ؤچ‘‰¤‚ھ‚¨‚ç‚ê‚é‚©‚炾پB‘؛“c•¶•vگوگ¶‚جپwگ¼—m•·Œ©ک^پx‚ة‚ ‚ء‚½پB‚µ‚©‚µپA–T’®گب‚جژ„‚ة‚ح”Œ¾‚إ‚«‚ب‚¢پB

پ@Œ¨‚ً“{‚点‚ؤ•·‚¢‚ؤ‚¢‚½ٹ؟ٹwژز‚ج‹cˆُ‚ھپAگ؛‚ًگk‚ي‚¹‚ؤپA

پu‚»‚à‚»‚à‰ن‚ھچ‘‚ة‚حپAŒأ‘م‚و‚è—¥—ك‚ھ‚ ‚éپBŒNژه‚ج‰؛‚ةگ_‹_ٹ¯‚ئ‘¾گٹ¯‚ج“ٌٹ¯‚ً’u‚«پA‘¾گٹ¯‚ج‰؛‚ة”ھڈب‚ً’u‚پB‚±‚ê‚ة’eگ³‘ن‚ئŒـ‰q•{‚ً’u‚پB‚±‚ê‚ھ‰ن‚ھچ‘‚جٹî–{‚¾پBٹOچ‘‚ج•¨‚ب‚牽‚إ‚à—ا‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚éپBٹOچ‘‚©‚ش‚ê‚ة‚àچ¢‚ء‚½‚à‚ج‚¾پIپv

پu‚»‚¤‚¾پIپv

پ@“¯’²‚·‚éگ؛‚ھپA–T’®گب‚ج‚ ‚؟‚±‚؟‚©‚çڈم‚ھ‚ء‚½پB

پ@‚³‚ç‚ة•ت‚جژm‘°‚ج‹cˆُ‚ھپA

پu‹c‘è‚ةپw‰؛‹c‰@ƒwƒnپ@ٹe•{Œ§ƒm–¼‘مگlپx‚ئ‚ ‚é‚ھپA‚»‚ê‚حŒ —ك‚ج‚±‚ئ‚©پHپv

پ@ٹ،‰®‹cˆُ‚ھپAچؤ‚رژ„‚ج•û‚ًŒ©‚ؤ“ڑ‚¦‚½پB

پu“––ت‚ح‚»‚¤‚إ‚·پBگوپX‚ح–¯‘I‹cˆُ‚ھ–¼‘مگl‚ة‚ب‚ê‚خ‚ئژv‚¢‚ـ‚·پv

پu–¯‘I‹cˆُپEپEپE‚³‚ؤ‚³‚ؤپA‚±‚ج‚و‚¤‚بڈd‘ه‚ب–â‘è‚ًŒyپX‚ةک_‚¶‚é‚ج‚ح‚¢‚©‚ھ‚ب‚à‚ج‚©پB‰نپX‚ة‚ح”»‚¶Œ“‚ث‚éپv

پ@چؤ‚رپAٹ؟ٹwژز‚ج‹cˆُ‚ھ—@‚·‚و‚¤‚ةپA

پu‹c‘è‚ج’†‚ةپwگ¹ŒNˆ¤–¯ƒm“؟پxپAپwŒ«–¯•ٍŒNƒm‹`پx‚ئ‚ ‚é‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پB–¼‘مگl‚حŒ —ك‚ج‚و‚¤‚ب—§”h‚ب•û‚ة‚¨”C‚¹‚·‚ê‚خ‚و‚¢‚±‚ئ‚¾پv

پ@ٹ،‰®‹cˆُ‚ھ‚³‚ç‚ة”S‚ء‚ؤپA

پuگ¢ٹE‚ج•¶–¾چ‘‚ة‚ح‚·‚ׂ©‚ç‚پA–¯‘I‹c‰@‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پv

پ@Œ¾‚¢‚©‚¯‚½“r’[پA‚»‚جٹ؟ٹwژز‚ھپA

پuگ¢ٹE‚حگ¢ٹEپIپ@“ْ–{‚ح“ْ–{پIپv

پ@Œûٹp–A‚ً”ٍ‚خ‚µ‚ؤپA‰‰گà‚ًژn‚ك‚½پB

پ@‹c’·‚ح”Œ¾‚ًژ~‚ك‚ؤچجŒˆ‚µ‚½پB‹c‘è‚ح”غ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

پ@‚»‚ج–éپAژ„‚حپA‰÷‚µ‚¢ژv‚¢‚إŒ‚éگ£–³‚©‚ء‚½پB

پ@‚»‚ج“ْ‚ةژو‚èڈم‚°‚ç‚ꂽ‹c‘è‚ة‚حپAٹ¯—ر‚ً”¼’l‚إژm‘°‚ض•¥‚¢‰؛‚°‚邱‚ئ‚ة”½‘خپA—{ژ\‹K‘¥‚ج‹Kگ§ٹةکaپAٹ¯ˆُ‚ج‰c—کٹˆ“®‹ضژ~پAٹ¯ژ„ٹwچZ•ھٹE‚جٹîڈ€“™‚ھ‚ ‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@‰؛“™ٹ¯—™‘‹‹

”ھŒژڈ\”ھ“ْپB

‹c‘èپw‰؛“™ٹ¯—™‘‹‹ƒm‹cپx

پuٹ¯—™‚حگl–¯‚ً•غŒى‚·‚邱‚ئ‚ً–{–±‚ئ‚·‚éپBگE–±‚ةگê”O‚µپA‘‹‹‚ً‹پ‚ك‚é‚ׂ«‚إ‚ب‚¢پB‚µ‚©‚µ“™ٹO‚جٹ¯—™‚حپAˆê‰ئ‚جگ¶ٹˆ‚ًژx‚¦‚é‚ة‹C‚ج“إ‚ب‚ظ‚ا”–‹‹‚¾پB‚»‚ê‚إ‚حˆكگH‚ةŒ‡‚«پAچ‘‰ئ‚ًŒع‚ف‚é‰ة‚à‚ب‚¢‚¾‚낤پBˆê•û‚إپAڈمٹ¯ˆêگl‚ھ––—™‚ج“ٌ•Sگl•ھ‚ج‹‹—؟‚ًژو‚ء‚ؤ‚¢‚éپBٹ¯“r‚ةگg‚ً“ٹ‚¶‚éژز‚ة‚»‚ٌ‚ب‚ةچ·‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚و‚¢‚à‚ج‚¾‚낤‚©پB––—™‚ھ•n–R‚µ‚ؤ–¯چà‚ًوأ‚镾ٹQ‚ًگS”z‚·‚éپBپv

‚±‚ê‚حپA—·”ï‚جٹiچ·‚ج‹c‘è‚ة‚à’ت‚¶‚éپB

‚µ‚©‚µپA—·”ï‚ج‹c‘è‚ئ“¯—l‚ةژm‘°‚ج‹cˆُ‚©‚甽ک_‚ھ‚ ‚èپA”غ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

‹cˆؤپwˆَژ†“\—pƒm‹cپx

پuˆَژ†‚ً“\‚ê‚خگM—p‚ھچ‚‚ـ‚èپAŒ_–ٌ‚ھŒإ‚¢‚à‚ج‚ة‚ب‚é‚ئŒ¾‚¤ژز‚ھ‚¢‚é‚ھپAژہˆَ‚ً‰ں‚·‚ج‚إ‘هڈن•v‚¾پBˆَژ†‚ج—L–³‚ھچظ”»‚ة‰e‹؟‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚à‚¢‚©‚ھ‚©پB‚ـ‚½پA‹àٹz‚ج‘½‰ا‚ة‰‚¶‚ؤˆَژ†‚جٹz‚ًŒˆ‚ك‚é‚ج‚ح‚و‚‚ب‚¢پBˆَژ†‚ح‘S”p‚µ‚ؤ—~‚µ‚¢پB‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚à“\‚ê‚ئ‚¢‚¤‚ب‚çپA‹àٹz‚ج‘½‰ا‚ة‚©‚©‚ي‚炸‘فژط“™‚جڈطڈ‘‚حˆَژ†ˆê—¥ˆê‘K‚ةپAژًپAگH—قپA•ؤپA–ûپAڈف–ûپA‹›—ق‚ب‚ا‚جڈ¤•iگطژè‚حˆَژ†ˆê—¥ˆê—ذ‚ة‚µ‚ؤ‚ح‚ا‚¤‚©پBپv

چً”N“ٌŒژ‚ةˆَژ†گإ‚ھ“±“ü‚³‚êپAڈ\‰~ˆبڈم‚جŒ_–ٌ‚ة‚حˆَژ†‚ً“\‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پB‚³‚ç‚ةچ،”NپAڈٹz‚إ‚à‹àٹz‚ة‰‚¶‚ؤˆَژ†‚ً“\‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پB‚±‚±‚ة‚¢‚¤ڈ¤•iگطژè‚ئ‚حپA‘،“ڑ‚ب‚ا‚إژg‚¤ڈ¤•iŒ”‚ج‚±‚ئ‚¾پB

پu‚»‚¤‚¾پAˆَژ†گإ‚ح”½‘خ‚¾پv

‚ئ‚¢‚¤گ؛‚ھ‚ ‚ء‚½‚ھپAڈ¯‰®‚ج‹cˆُ‚©‚çپA

پuگإ‚ً”_–¯‚خ‚©‚è‚©‚çژو‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚پAڈ¤گl‚©‚ç‚àژو‚낤‚ئ‚¢‚¤‘_‚¢‚ھ‚ ‚é‚炵‚¢پv

‚ئڈq‚ׂé‚ئپA•µˆح‹C‚ھˆê“]‚µ‚½پB

پuڈ¤گl‚ح”„”ƒŒ_–ٌ‚إ–ׂ¯‚é‚ج‚¾‚©‚çپA–ׂ¯‚جˆê•”‚ًگإ‹à‚إ•¥‚ء‚ؤ‚à‚و‚¢‚¾‚낤پv

پu‘،“ڑ‚حوز‘ٍ‚¾پB‰غگإ‚àژ~‚ق‚ً“¾‚ب‚¢پv

‹cˆُ‚ج’†‚ةڈ¤گl‚ح‚¢‚ب‚¢پB

چجŒˆ‚جŒ‹‰تپAˆَژ†‚ح—e”F‚·‚éپAڈ]‚ء‚ؤ‹c‘è‚ح”غ‚ئŒˆ‹c‚³‚ꂽپB

پ@‚»‚ج‘¼‚ج‹c‘è‚ةپAˆêڈ¬‹و‚ةˆêژ›پA‘مڈ‘گl‚ج”pژ~پAŒث’·‚ج”\—حŒںچ¸پAŒhگ_ˆ¤چ‘‚â’©ژ|ڈ…ژç‚ب‚ا‚ً‹³‚¦‚éژOڈً‚ج‹³‘¥‚ج“O’ê“™‚ھ‚ ‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژں‚جƒyپ[ƒW‚ضپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–عژں‚ض–ك‚é

پƒ‚²ژQچlپ„

پ@پEژQچlژj—؟

پ@پ@پ@پ@–¯‘I‹c‰ï‘وکZ‘ه‹و‰ï‹cŒˆˆؤپi—LŒ³گ³—Y‚ظ‚©’کپu–¾ژ،ٹْ’n•ûŒ[–ضژv‘z‰ئ‚جŒ¤‹†پEژ‘—؟•زپvŒkگ…ژذپj

پ@پ@پ@پ@ڈ¬“cŒ§پu’،‰؛‰ï‹cٹT‘¥پv

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ھژRŒ§—§گ}ڈ‘ٹظˆعٹاژ‘—؟پu‰؛“¹ŒS‹و–±ڈٹ‹Lپv

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰ھژRŒ§—§‹Lک^ژ‘—؟ٹظ‘ پj

پ@پ@پ@پ@پ@ژتگ^‚حپAچإڈ‰‚ئچإŒم‚ج•”•ھ

پ@پ@پ@پ@پ@پi‘و‚Qڈًپ`‘و‚P‚Sڈً—ھپj

پ@پ@پ@پ@پ@Œ —ك–î–ىŒُ‹V‚ئژQژ–‰v“c•ï‹`‚جکA–¼‚إ’ت’BپB

پ@پ@پ@پ@پ@Œ§‚ً‹“‚°‚ؤ—صژ–¯‘I‹c‰@‚ًŒم‰ں‚µ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ‰M‚¦‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@ژR‰؛—m’کپuژj—؟ڈذ‰îپ[–¾ژ،ژµ”Nڈ¬“cŒ§‰ï‚ج‹cژ–‚ة‚آ‚¢‚ؤ(ڈمپjپi‰؛پjپv‰ھژR’n•ûژjŒ¤‹†‰ï”چsپu‰ھژR’n•ûژjŒ¤‹†پv‹م”ھچ†پE‹م‹مچ†

پ@پ@پ@پ@ژR‰؛—m’کپu–¾ژ،ژµ”Nڈ¬“cŒ§‰ï‚جژü•سپ[گَŒûŒS‰ïپE‰؛“¹ŒS‰ï‚جŒˆ‹cپ[پv‘q•~ژs‘چ–±‹ا‘چ–±•”‘چ–±‰غڈo”إپu‘q•~‚ج—ًژjپvˆêژµچ†

پ@پ@پ@پ@پu‰ھژRŒ§ژj—؟پEژlپiڈ¬“cŒ§ژjپEڈمپj‰ھژRŒ§—§‹Lک^ژ‘—؟ٹظ

پ@پ@پ@پ@پu‰ھژRŒ§ژj—؟پEŒـپiڈ¬“cŒ§ژjپE‰؛پj‰ھژRŒ§—§‹Lک^ژ‘—؟ٹظ

پ@پ@پ@پ@پuˆنŒ´ژsژjپE‚TپvˆنŒ´ژsژj•زژ[ˆدˆُ‰ï

پ@پ@پ@پ@پuٹ}‰ھژsژjپE‚Rپvٹ}‰ھژsژj•ز‚³‚ٌژ؛

پ@پ@پ@پ@پuگVڈC‘q‹´ژsژjپE‘و‚P‚PٹھپEژj—؟پE‹ك‘مپiڈمپjپv‘q•~ژsژjŒ¤‹†‰ï•زڈW

پ@پ@پ@پ@پuگ¬‰H’¬ژjپEژj—؟•زپvگ¬‰H’¬ژj•زڈWˆدˆُ‰ï

پ@پEژQچl•¶Œ£

پ@پ@پ@پ@پuچL“‡Œ§ژjپE‹ك‘م‚Pپv•زڈW”چsچL“‡Œ§

پ@پ@پ@پu•ںژRژsژjپE‰؛ٹھپv•ںژRژsژj•زژ[‰ï

پ@پ@پ@پ@“à“،گ³’†’کپuپu‰؛—¬‚ج–¯Œ گàپv‚جگ¬’·پ[–¾ژ،ژµ”N”ُ’†ڈ¬“cŒ§—صژ‹c‰@گف—§Œڑ”’‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤپ[پvگ£Œث“àٹC‘چچ‡Œ¤‹†‰ïپuگ£Œث“àٹCŒ¤‹†پv‘وژµچ†

پ@پE“oڈêگl•¨

پ@پ@پ@پ@•گ“c’¼چsپ@پ@پ@پ@گ½”Vٹظگl•¨ژڈپu•گ“c•½”Vڈ•پi’¼چsپjپvپiگ½”Vٹظ“¯‘‹‰ïپj

پ@پEژQچlƒzپ[ƒ€ƒyپ[ƒW

پ@پ@پ@پ@‰[ŒYپEپEپEپEپEweblio‰[ŒY(ژOڈب“°پj

پ@پ@پ@پ@ژOڈً‚ج‹³‘¥پEپEپEپEپEWikipedia‘ه‹³‰@پ@پ@پ@Wikipedia‹³•”ڈب

پ@پE•‘‘ن‚ئ‚ب‚ء‚½ڈêڈٹ‚جچ،“ْ

پ@پ@پ@’n•ںژ›

پ@پ@پ@ڈ¬“cŒ§—صژ–¯‘I‹c‰@‚ھٹJ‚©‚ꂽ“–ژ‚ج‚ـ‚ـ‚جŒڑ•¨

پ@پ@پ@‹«“à‚جŒü‚¢‚حژR

پ@پ@پ@چ،‚àچ÷‚ھچç‚

پ@پ@پ@چ‚–ىژRگ^Œ¾ڈ@پ@’n•ںژ›