<ご参考>

・参考史料

小田県臨時民選議院「区会議概則」(「岡山県史料」五十二・小田県史)

阪谷素著「民選議院を立るには先政体を定むべきの疑問」明六雑誌第十三号・岩波書店

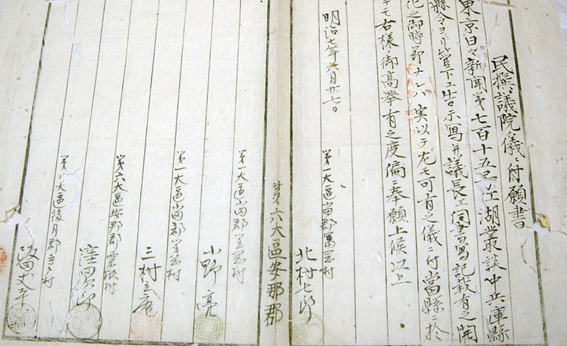

「民撰議院ノ儀ニ付願書」(有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究・資料編」渓水社・広島県立歴史博物館蔵)

「民選議院ノ儀ニ付願書」の一枚目

(蔵・広島県立歴史博物館)

文面には、東京日日新聞の江湖叢談に

掲載された兵庫県令の告示のように、

当県も実施していただきたいとある。

「窪田次郎が遺した 日本の宿題」

第三章 下議員結構 その6

地方官会議は、九月に開かれる。のんびりできない。

再度、興譲館の坂田丈平さんを訪ねた。丈平さんも、いろいろ調べてくれた。

東京の朗廬先生は、民選議院の設立は時期尚早のお考えで、しばらくは官選の議院がよいと言っておられるそうだ。

そうか、先生のお考えは官選の議院か。

たとえ地方官会議の議員は地方官でも、県民の意見を聞いて参加していただくと民選に近いものになる。傍聴人が付けば尚更だ。そのために、小田県で臨時の民選議院を開く。

朗廬先生は、どうおっしゃるだろうか。

それから、県庁がある笠岡村の医師の三村立庵さんを訪ね、さらに東隣の富岡村の北村七郎さんを訪ねた。

お二人とも、細謹社の立ち上げや朝一君の養蚕伝習に協力していただいた。そして北村七郎さんは、細謹社の主店だ。積もる話もある、今夜は笠岡に泊まれ、ゆっくり話そうと言う。同じ医師仲間の小野亮さんも呼んで、三村立庵さんのお宅で、一晩、じっくりと話し合った。

民選議院の設立が行き詰まった今日、地方官会議がいかに重要か、そして傍聴人がいかに大切かを順々に話すと、分かった、県へ願い書を出すなら協力すると言ってくれた。県庁のお膝元だ。彼らは、矢野権令と親しく話すこともあると言う。名前を連ねてくれると心強い。

粟根に帰ると、『民撰議院ノ儀ニ付願書』を作成した。兵庫県と同じように取り組んで欲しいという内容だ。北村七郎、小野亮、三村立庵、坂田丈平そして私の五人の連名で、矢野権令に願い書を提出した。

それは、六月二十七日のことだ。県の対応は誠に好意的だった。願い出はもっともなこと。目下、詮議中だ。急ぎ対処すると、早くも翌々日に回答があった。

さすが、矢野権令。既に御検討をいただいている。

よし・・・とにかく、時間がない。

わずか二、三カ月の間に、小区会、大区会、県会と三段階で会議を開かなければならない。県下に大区が十七、その下にたくさんの小区がある。それぞれの小区や大区で会議を開く。すんなり会議を開いていただければよいが・・・

何よりもまず、権令に本気になってもらわなければ・・・

私は焦っていた。県が動き出すのも待ち切れず、七月五日に再度、権令に献言書を提出した。

表題を『奉矢野権令書』とした。

その内容は、

「五箇条の御誓文の『広ク会議ヲ興シ 万機公論ニ決スヘシ』は、三歳の子どもまでも暗唱する程になっているにも拘わらず適切な対策が講じられないため、政府のやることが国民に理解されず、国民の思いが政府に伝わらない。

そのため、例えば、

律例監獄等を考えるに少々疑う所がある。

布告の中に少々疑う所がある。

説諭の中に少々疑う所がある。

入籍送籍の件で少々疑う所がある。

租税に少々疑う所がある。

上地の入札に少々疑う所がある。

道路修繕に少々疑う所がある。

勧業に少々疑う所がある。

官員をはじめ戸長の行状に少々疑う所がある。

芸妓の横行に少々疑う所がある。

角力、芝居、鶏市、賭博等に少々疑う所がある。

官立学校と私立学校の分界について少々疑う所がある。

小学校教員の給料に少々疑う所がある。

学制や学則に少々疑う所がある。

小児と童子の教育法について少々疑う所がある。

訴訟に少々疑う所がある。

裁判や賞罰に少々疑う所がある。

民事を論議せず引き延ばしている件に少々疑う所がある。

代書人の表向きと実際に少々疑う所がある。

結社のお世話をされていることに少々疑う所がある。

殖産会社の取立金に少々疑う所がある。

島田製糸場の上棟の儀式に少々疑う所がある。

諸省への県の取り次ぎに少々疑う所がある。

造酒家の検査に少々疑う所がある。

官員が営利に関係することに少々疑う所がある。

無給の職を命じ、舌先でもって愚役を押し付けることに少々疑う所がある。

まだまだあります。

このように『少々疑フ所アリ』が、あれも少々、これも少々と塵も積って山となり、大きな政治不信となっています。

このようになってしまった原因は何か。戸長が布達を処理するのを怠ったためでしょうか。戸長は布達の趣旨がわからず、手元に置いたまま迷っています。このような状況では、権令が地方官会議に出席されても、県内の実情を踏まえて発言することができません。それでは、結局、政府の独裁になってしまいます。『獨有司ニ皈ス』・・・政府の独裁は困りますが、政府の独裁を許している我々にも責任があります。

どうか、権令閣下には、地方官会議に出席する前に、県民の疑問に耳を傾け、民情を把握していただきたい。

新聞によれば、兵庫県令神田孝平は賢明な申し出をなされました。立派な県令です。小田県もそれを倣っていただきたい。僭越なことを申し上げて、失礼な奴とお思いかもしれませんが・・・

本県も、民情を把握するため臨時民選議院を開き、権令閣下が議長になっていただきます。各大区選出の議員は、愛国と独立自由の精神をもって自分の意見を述べるでしょう。そうした県民の意見を脳髄に焼き付けて、地方官会議へ御出席いただきますならば、小田県民五十万の代表として立派にお役目を果たすことができます。それなら、地方官として列席されて遜色はありません。」

何としても実現したい。権令にすがるような気持ちだ。

これは、私が言い始めたことだ。実現できなければ、仲間に申し訳ない。さらにぐだぐだと書き添えてしまった。

「民意を汲み上げることは、我が大日本国の政治の基本であり、万国共通のことです。今回を手始めに、窮民の授産、小児の教育、ロシアとの外交交渉、台湾や朝鮮への出兵及びその後の処置、あるいは小さなことだが、小川の橋、桑や茶の税、家計、大きなことでは、満州の鉄道、船舶運行税、大蔵省の会計などを議事に取り上げ、さらには夫婦間の秘め事から万国との外交に至るまで、しっかりと議論して明らかにしていただければ、国民もよく分かります。それを左院広報紙の日新真事誌に掲載して国中に知らせ、海外にも伝えます。これは日本が始まって以来の大挙であり、地方官会議は権令の一世一代の晴れ舞台となります。これに比べると、医学校兼病院のことなど細かいことです。」

ここで、医学校兼病院のことを持ち出すべきではなかった。権令は、医学校兼病院の創設に苦労されている。それなのに、些細なことだと言ってしまった。

私は協力していないのに・・・

さらに、権令の個人的なことにまで触れてしまった。

「権令は御高齢で体調不良とお聞きします。それなら、県職員から一名を抜擢し、権令閣下の代理として出席させて、一切をお任せになってはどうですか。権令は良医にかかり、ゆっくりと養生してください。権令の御子息の矢野文雄さんはたいへん優秀な方です。私にも老病の親があります。親の健康を心配する子の気持ちはよく分ります。」

この『奉矢野権令書』も県に提出した。

その上、厚かましくも、この原稿を郵便報知新聞へ送った。それは、二十日余り後の七月二十六日の新聞に掲載された。

矢野権令動く

我々が『民撰議院ノ儀ニ付願書』と『奉矢野権令書』を提出して程なく、県の布達が出た。

さすが開明的と言われる権令だ。

「政府は、民選議院の道を開きたいと考えている。その手始めに、地方官を召集して地方官会議を開くと勅旨があった。よってこの度は、権令の私が地方官会議に出席する。それに先立って、県民の総意をまとめて欲しい。」

そのため新たに『区会議概則』が定められた。その第一条に、『毎小区一両名ノ議員ヲ公撰シ 議員中ヨリ議長一名ヲ公撰スヘシ・・・』とある。はっきりと『公撰』すなわち「民選」と明記された。この概則に則って大区の議会を開き、決議して県会に建議する。県会の会議概則は追って定めるとのことだ。

この概則は、基本的に私の『下議員結構』と同じだ。小区会、大区会、県会へと意見を積み上げる。

小躍りしたいほどの気持ちだ。

恩師の阪谷朗廬先生が阪谷素の名で、『明六雑誌』に論文を発表された。それを坂田丈平さんがみせてくれた。『民撰議院を立るには先政体を定むべきの疑問』と題するもので、民選議院は時期尚早の論を展開されている。

その概要は、

「いまだ我が国の政体は確立していない。大臣や参議が会議をしても、話が折り合わないと辞めてしまう。このような状態で民選議院を開いたら、それぞれが主張して話がまとまらない。御誓文の『広ク会議ヲ興シ 万機公論二決スヘシ』は、君主が下々を治めるために大切だが、急ぐ余りにその実が霞んでしまう恐れがある。初めは官選の議院でも、三年すれば効果が現れ、七年すればかなりのところに進み、十年もすれば民選議院が可能になるだろう。」

今、小田県がやろうとしているのは、民選ではない。しかし、まるっきり官選でもない。小田県では事前に、小区、大区や県と順次、臨時民選議院を開いて意見をまとめる。権令はそれを把握して地方官会議に出席していただく。そして傍聴人が同行して権令を助ける。

朗廬先生は、どうおっしゃるだろうか。

きっと解って下さるだろう。

<ご参考>

・参考史料

小田県臨時民選議院「区会議概則」(「岡山県史料」五十二・小田県史)

阪谷素著「民選議院を立るには先政体を定むべきの疑問」明六雑誌第十三号・岩波書店

「民撰議院ノ儀ニ付願書」(有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究・資料編」渓水社・広島県立歴史博物館蔵)

「民選議院ノ儀ニ付願書」の一枚目

(蔵・広島県立歴史博物館)

文面には、東京日日新聞の江湖叢談に

掲載された兵庫県令の告示のように、

当県も実施していただきたいとある。

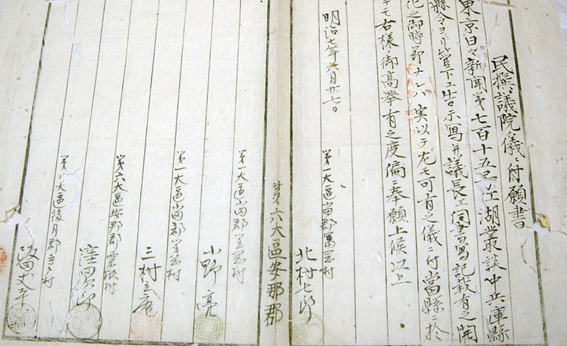

「民選議院ノ儀ニ付願書」の二枚目と

県の回答文書

(蔵・広島県立歴史博物館)

上の願書を、粟根村戸長藤井平太の取次で

小田県へ提出したところ、

『書面申立之趣尤之義ニ候、既ニ詮議中ニ候條

急速所分ニ可及候事』と朱書きし、

『小田県庁』の印を押して返された。

右の第六大区安那郡の用紙に、

左の小田県の用紙が綴じられている。

当時、公文書の回答はこのように

扱われたものと思われる。

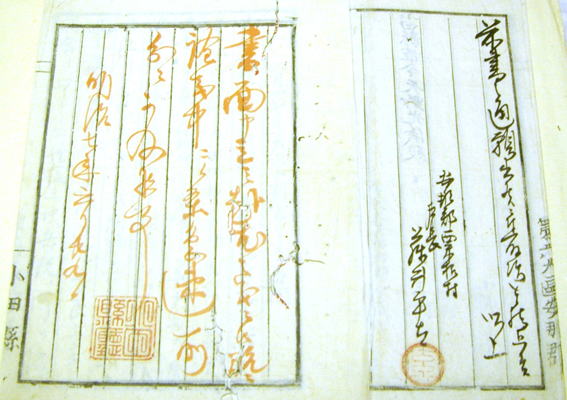

「奉矢野権令書」(有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究・資料編」渓水社・広島県立歴史博物館蔵)

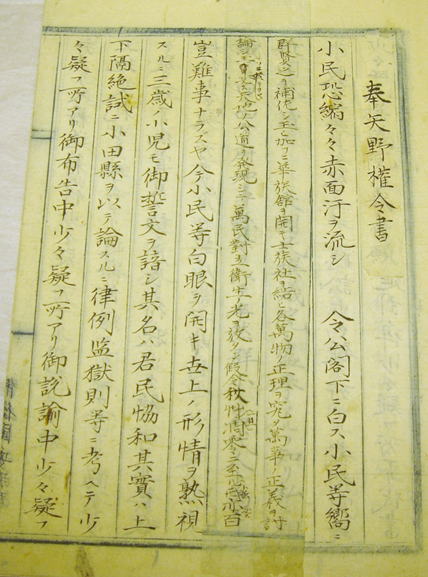

「奉矢野権令書」の原稿の最初の頁

(蔵・広島県立歴史博物館)

最初の頁から『少々疑フ所アリ』が延々と続く。

そして『・・・偶 東京日日新聞中 兵庫県令ノ

管下ヘ告示 幷議長ヘ伺ノ高挙ヲ見テ 小民等

覚ヘズ 膝ヲ打テ白ク、果シテ然リ、果シテ然リ、

賢ナル哉・・・十余日間ハ必ス県庁ニ於テ臨時議院ヲ

開キ玉ハンヲ願フ・・・

小田県第六大区安那郡粟根村医生 窪田次郎』とある。

これと同題の文書が早稲田大学図書館蔵の「大隈文書」

(古典籍総合データベース)にある。

「矢野権令ニ奉ルノ書/小田県民窪田次郎」

・参考文献

有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究」渓水社

田口義之著「人間シリーズ・クローズアップ備陽史」福山商工会議所発行

「広島県史・近代1」編集発行広島県

「福山市史・下巻」福山市史編纂会

・参考ホームページ