پ@پuŒE“cژںکY‚ھˆâ‚µ‚½پ@“ْ–{‚جڈh‘èپv

پ@پ@پ@‘وژOڈحپ@‰؛‹cˆُŒ‹چ\پ@پ@پ@‚»‚ج‚T

پ@پ@پ@پ@پ@پ@–طƒj‰ڈƒٹ‹›ƒ’‹پƒ€ƒ‹

پ@ˆêŒژ“ٌڈ\ژµ“ْ‚ج“ْگVگ^ژ–ژڈ‚جپuک_گàپv—“پEپEپE‰½پXپA‚±‚ê‚ًڈ‘‚¢‚½‚ج‚حƒuƒ‰ƒbƒNپB‚±‚جگV•·‚ً”چs‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حٹOچ‘گl‚©پB

پ@‚»‚جک_گà‚ً—v–ٌ‚·‚é‚ئپA

پu–¯‘I‹c‰@گف—§‚جŒڑ”’‚ج‚±‚ئ‚ًگV•·‚ةچع‚¹‚½پB‘ه‚«‚ب”½‹؟‚ھ‚ ‚èپAگV•·‚ًڈo‚·ژز‚ئ‚µ‚ؤٹً‚µ‚¢پB–¯‘I‹c‰@‚حپAچ‘‚ئ‚µ‚ؤ‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢‚à‚ج‚¾پB‚±‚ê‚ة”½‘خ‚·‚éژز‚حڈ\گl’†ˆêگl‚ة‰ك‚¬‚ب‚¢‚¾‚낤پBپv

‚ئ‚±‚ë‚ھپA“¯‚¶گV•·‚جپu“ٹڈ‘پv—“‚ةپA–¯‘I‹c‰@‚حڈ\”N‘پ‚¢‚ئ‚¢‚¤ˆسŒ©‚ھچع‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

پu‰ن‚ھچ‘‚جگژ،‚جٹî‘b‚ح‚¢‚ـ‚¾ŒکŒإ‚إ‚ب‚¢پBگlپX‚ح–¢ڈn‚إàبٹُگS‚ھ‹‚¢پB‰طژm‘°‚جک\‚ج–â‘è‚إ’©گ‚ً”îوژ‚·‚éژز‚ھ‚¢‚éپEپEپE‘وژl‘ه‹و‹مƒmڈ¬‹وپ@’J’†گِپv

‰½Œ§‚ج‰½ژز‚©پB

‚³‚ç‚ة“ٌڈ\”ھ“ْ‚ج“Œ‹“ْپXگV•·‚جپu“ٹڈ‘پv—“‚ةپA‚ح‚ء‚«‚è‚ئ‚µ‚½”½‘خˆسŒ©‚ھڈo‚½پB

پuŒڑ”’‚ً‚µ‚½ژlژپ‚ھ‰]پX‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپAژlژپ‚حژ©‚çژQ‹c‚جگE‚ً“ٹ‚°ڈo‚µ‚½ژز‚¾پBچ،‚³‚牽‚ً‚®‚¸‚®‚¸Œ¾‚¤‚©پB•a‹C‚ًژ،‚»‚¤‚ئژv‚¤‚ب‚çپA‚±‚낱‚ë‚ئˆمژز‚â–ٍ‚ً•د‚¦‚¸پA‚±‚ꂼ‚ئژv‚¤—اˆم—ا–ٍ‚ة‘ï‚·پBگژ،‚à“¯‚¶‚±‚ئ‚¾پBگس”C‚ًژ‚ء‚ؤ‚µ‚ء‚©‚è‚â‚ء‚ؤ‚‚ê‚éگl‚ةگژ،‚ًˆد‚ث‚éپBپv

ژ|‚¢‚±‚ئ‚ًŒ¾‚¤پB‚±‚جگl‚حˆمژز‚©پBگ_“cڈZپB“Œ‹‚جژز‚¾پB

پ@‚»‚جŒم‚ـ‚½پA‹—َ‚ب”½‘خک_‚ھ“ٌŒژ“ٌ“ْ‚ج“Œ‹“ْپXگV•·‚جپuچ]Œخ‘p’kپv‚ةڈo‚½پB

پ@‹{“àڈبژl“™ڈoژd‚ج‰ء“،چO”VپEپEپE‹ء‚¢‚½پB‚ ‚ج‰ء“،چO”Vگوگ¶‚¾پB

پ@‰ء“،چO”Vگوگ¶‚حپA–‹•{‚ج”×ڈ‘’²ڈٹ‚âٹJگ¬ڈٹ‚إپAچ²‘ٍ‘¾کYŒN‚ھ‚¨گ¢کb‚ة‚ب‚ء‚½‘هگو”yپB’کڈ‘‚ةپw—§Œ›گ‘ج—ھپx‚âپwگ^گ‘هˆسپx‚ھ‚ ‚éپB“Œ‹‚جٹغژR’†‰®•~‚إ‘¾کYŒN‚ةژط‚è‚ؤ“ا‚ٌ‚¾پB‚»‚جڈ‘‚ج’†‚إ•ؤچ‘‚âگگگ¼‚ج—ل‚ً‹“‚°پAŒ›–@‚ةٹî‚أ‚–œ–¯‹¤ژ،‚جگژ،‚ًچ‚‚•]‰؟‚µ‚ؤ‚¨‚ç‚ꂽپBژ„‚àپA•ؤچ‘‚âگگگ¼‚جگ‘ج‚ً—‘z‚ئژv‚ء‚½پB‚±‚ê‚ھپA‚ ‚ج‰ء“،چO”Vگوگ¶‚جŒنˆسŒ©‚©پB

‚ـ‚³‚©پEپEپE‚ا‚¤‚àپA‰ً‚¹‚ب‚¢پB

پ@‚»‚ج‰ء“،گوگ¶‚ج‹Lژ–‚ھ”ژ•·‰ï‚جکb‘è‚ة‚ب‚ء‚½پB

پu‚µ‚©‚µپA‚±‚ê‚ح‚ذ‚ا‚¢پIپ@‚ث‚¦پAژلگوگ¶پBپw–طƒj‰ڈƒٹ‹›ƒ’‹پƒ€ƒ‹ƒj—قƒZƒ“پx‚¾‚ئپIپv

پu‚ا‚¤‚µ‚½‚ئŒ¾‚¤‚ج‚¾پHپv

پu–¯‘I‹cˆُ‚ة‚ب‚é‚ظ‚ا‚جچثٹo‚جژز‚ح‚¢‚ب‚¢پB–ط‚ة“o‚ء‚ؤ‹›‚ً‹پ‚ك‚é‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚¾پB–¯‘I‚ً‚µ‚ؤ‚à–³‘تپB‚à‚µ‚â‚ê‚خپAپwچ‘‰ئƒm‘هٹQپx‚ھگ¶‚¶‚éپv

پu‚؟‚ه‚ء‚ئپAڈ‰‚ك‚©‚ç“ا‚ٌ‚إ‚ف‚ëپIپv

پ@ڈ‰‚ك‚ج‚¤‚؟‚حگأ‚©‚ة’®‚¢‚ؤ‚¢‚½‚ھپA

پuگl‚ً”nژ‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚éپB“ْ–{گl‚ح‚ـ‚é‚ء‚«‚肾‚ك‚¾‚ئŒ¾‚¤‚ج‚©پHپv

پ@ٹF‚حپA•®ٹS‚â‚é‚©‚½‚ب‚¢—lژq‚¾پB

‚µ‚©‚µˆê•û‚إپAگد‹ة“I‚بژ^گ¬ک_‚ھگV•·‚ةڈo‚½پB

پu‚±‚ج”nڈé‘ن“ٌکY‚ئ‚¢‚¤گl‚حژ^گ¬‚¾پB‚ظ‚çپA“ٌŒژŒـ“ْ‚ج“Œ‹“ْپXگV•·‚ج“ٹڈ‘—“پBٹOچ‘‚إ‚ح–¯‘I‹c‰@‚ح“–‚½‚è‘OپB“ْ–{‚à“–‘RپA‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پEپEپE’ءگ¼”nڈéژR‚ئ‚ ‚é‚ھپA‚ا‚±‚¾پHپv

پu–LŒم‚جچ‘‚¾پB–î–ىŒ —ك‚àپAٹm‚©–LŒم‚¾پB‚»‚¤‚¢‚¦‚خپA•ں‘ٍ—@‹gگوگ¶‚à–LŒم‚¾پv

پu‚ظ‚¤پIپ@–LŒم‚حˆج‚¢گl‚ھ‘½‚¢‚بپv

پu‚¢‚âپA“¯‚¶–LŒم‚¾‚ھپA”ث‚ھˆل‚¤پB–î–ىŒ —ك‚حچ²”Œ”ث‚جŒنڈoگgپB—@‹gگوگ¶‚ح’†’أ”ثپB”nڈéژR‚حپAٹm‚©‹n’z”ث‚¾پv

–î–ىŒ —ك‚حپA‚ا‚¤چl‚¦‚ؤ‚¨‚ç‚ê‚é‚ج‚©پB‚à‚؟‚ë‚ٌپAژ^گ¬‚¾‚낤پB

پ@‚³‚ç‚ةپAژ^گ¬ک_‚ھڈo‚½پB“ٌŒژŒـ“ْ‚ج“ْگVگ^ژ–ژڈ‚جپu“ٹڈ‘پv—“پB

ژٹْڈ®‘پک_‚ًڈ¥‚¦‚½’J’†گِ‚ة‘خ‚·‚锽ک_‚¾پB

‚»‚جˆسŒ©‚ج’†‚ةپAپuٹeŒ§‚ة‚à‹c‰@‚ًگف‚¯‚éپB‚»‚µ‚ؤپAŒ§‚ج‹cˆُ‚ج’†‚©‚çچ‘‚ج‹cˆُ‚ً‘Iڈo‚µ‚ؤپAچ‘‰ئ–œ–¯‚ج‚½‚كŒِ‹c‚·‚éپB‚و‚ء‚ؤپA–¯ڈî‚ھڈم‰؛‘ٹ’ت‚¶پA“V‰؛‚ج—Jٹy‚ً‹¤‚ة‚·‚éگS‚ھگ¶‚ـ‚ê‚éپBپv‚ئ‚ ‚éپBژ„‚جپw‰؛‹cˆُŒ‹چ\پx‚ئ“¯‚¶چl‚¦‚¾پBپu“Œ‹چف—¯پ@‘J‹ھ“°ژهگlپv‚ئ‚حپA“Œ‹‚ج–{‰®‚©پBˆê“x‰ï‚ء‚ؤ‚ف‚½‚¢‚à‚ج‚¾پB

پ@‚»‚جŒم‚àپA‚±‚ج–â‘è‚حگV•·‚ً“ِ‚ي‚µ‚½پB

پ@”nڈé‘ن“ٌکY‚جژ^گ¬ک_‚ة‘خ‚µ‚ؤپA—ل‚ج‰ء“،گوگ¶‚ھ”½ک_‚µ‚½پB‚»‚ê‚ھ“ٌŒژ“ٌڈ\“ٌ“ْ‚ج“Œ‹“ْ“ْگV•·‚جپu“ٹڈ‘پv—“‚ةچع‚ء‚½پB

پ@‚±‚ج“ٹڈ‘‚ة‚آ‚¢‚ؤپAچؤ‚ر”ژ•·‰ï‚جکb‘è‚ة‚ب‚ء‚½پB

پuچ،“x‚حپA“ْ–{‚ًپw–ى”طچ‘پx‚¾‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éپv

پu‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚àŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éپEپEپE‹c‰@‚إ‹cŒˆ‚·‚é‚ئپAڈ\’†”ھپA‹م‚ھ‹ًک_‚ة‚ب‚éپB‹ًک_‚إ‚à‹cŒˆ‚³‚ꂽ‚çپAگ•{‚حژہچs‚¹‚´‚é‚ً“¾‚ب‚¢پB‚»‚¤‚ب‚é‚ئپAگl–¯‚حپA”{‚ة‚à‘‚µ‚ؤگ•{‚ً™é‚ك‚邾‚낤پBچ،‚ح‰½‚و‚è‚à‹³ˆç‚ھ‘هگط‚¾پv

“ْ–{‚ھپw–ى”طچ‘پx‚ئ‚حپAŒ¾‚¢‰ك‚¬‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پB‚µ‚©‚µپA‹³ˆç‚ھ‘هگط‚ئ‚¢‚¤“_‚ح“¯ٹ´‚¾پB‰نپX‚حˆ¾چھ‘؛‚إ‘م‹cگl‚ج‘I‹“‚ًچs‚ء‚ؤپA‹³ˆç‚ج‘هگط‚³‚ً’ةٹ´‚µ‚½پB

پ@‚±‚ج‰ء“،گوگ¶‚ج”½‘خک_‚ة‘خ‚µ‚ؤپAچ،“x‚ح”nڈé‘ن“ٌکY‚ھ”½ک_پB

“ٌŒژ“ٌڈ\ژµ“ْ‚ج“Œ‹“ْپXگV•·‚ةچع‚ء‚½پB

پu‹ًک_‚ً‹°‚ê‚ؤ‚حپA‚¢‚آ‚ـ‚إŒo‚ء‚ؤ‚à‹ًک_‚ھڈo‚éپv

“ا‚فڈم‚°‚½•½ژ،‚³‚ٌ‚ھپA

پu‚ب‚é‚ظ‚اپAˆ¾چھ‚إ‚à‚»‚¤‚¾‚ء‚½پB‚»‚ج‚¤‚؟پA‚ـ‚ ‚ـ‚ —ا‚‚ب‚ء‚½‚ھپEپEپEپv

پu‰½‚ھ—ا‚‚ب‚ء‚½پHپv

پuڈ‰‚ك‚جچ ‚حپA•¶‹ه‚ًŒ¾‚ء‚½‚èپAژ©•ھ‚ج“sچ‡‚خ‚©‚茾‚ء‚½‚èپBˆس’n‚ً’£‚ء‚½‚èپv

پ@ٹF‚ھپA‚³‚ء‚ئڈ‰‘¾ŒN‚ًŒ©‚½پBڈ‰‘¾ŒN‚حپAچ،‚àژپXپA–³’ƒ‚ب‚±‚ئ‚ًŒ¾‚ء‚ؤٹF‚ًچ¢‚点‚éپB

پu‚ب‚ٌ‚إ‚ي‚µ‚ًŒ©‚éپHپv

پ@ٹF‚ھپA‚ا‚ء‚ئڈخ‚ء‚½پB

پ@‚µ‚©‚µ‚»‚جŒمپA‚±‚جک_‘ˆ‚ح‰؛‰خ‚ة‚ب‚ء‚½پB

‚¢‚ë‚¢‚ëˆسŒ©‚ھڈo‚½‚ھپA–¯‘I‹c‰@‚حگف—§‚³‚ê‚»‚¤‚ة‚ب‚¢پB‘هژR–آ“®‚µ‚ؤ‘lˆê•C‚ا‚±‚ë‚©پAˆê•C‚ج‘l‚³‚¦ڈo‚ب‚¢پB

ڈt‚ھ‹ك‚أ‚«پA”ژ•·‰ï‚جکb‘è‚حپAˆîچى‚ج‚±‚ئ‚â—{ژ\‚ج‚±‚ئپA’n‘d‰üگ³‚ج‚±‚ئ‚ب‚ا‚ةˆع‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈـژ’‹ا‘nگف

–œ–¯‹¤ژ،‚جگژ،‚ً—‘z‚ئ‚³‚ê‚é‰ء“،چO”Vگوگ¶‚ھپA“ْ–{‚ًپw–ى”طچ‘پx‚¾‚ئ‚¨‚ء‚µ‚ل‚éپB–¯‘I‹c‰@‚ج‹cˆُ‚ة’l‚·‚éژز‚ھ‚¢‚ب‚¢پB“ْ–{گl‚حپw–¢ٹJƒmگl–¯پx‚¾پB‚¾‚©‚çپwژ©—RŒ ƒ’گ³“¹ƒjژ{چsƒXƒ‹ƒjٹ¬ƒwƒYپx‚ئŒ¾‚ي‚ê‚éپB

چ،‚ج“ْ–{‚إ‚حپA–¯‘I‹c‰@‚ح–³—‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚©پB

ژ„‚ب‚è‚ةچl‚¦‚½پB

ˆ¾چھ‘؛‚ج‘م‹cگl‚ج‘I‹“‚جŒoŒ±‚©‚炵‚ؤپAچ،‚جژ“_‚إ‘I‹“‚ً‚·‚é‚ج‚حپAٹm‚©‚ة–³—‚¾پBژڑ‚ھڈ‘‚¯‚ب‚¢پB’N‚ة“ٹ•[‚µ‚ؤ‚و‚¢‚©•ھ‚©‚ç‚ب‚¢پB‚»‚ج‚½‚كپAˆ¾چھ‘؛‚إ‚حŒہ‚ç‚ꂽگl‚µ‚©“ٹ•[‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½پB‹·‚¢‘؛‚ج’†‚إ‚à‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚¾‚©‚çپAŒ§‚ج‚و‚¤‚ةچL‚¢”حˆح‚إ‘I‹“‚ً‚â‚ê‚خپA‚ـ‚ء‚½‚”»’f‚إ‚«‚ب‚¢‚¾‚낤پBپw‰؛‹cˆُŒ‹چ\پx‚ج‚و‚¤‚ةڈ¬‹وپA‘ه‹و‚ئگد‚فڈم‚°‚é‚ج‚ب‚ç‚ئ‚à‚©‚پA‚¢‚«‚ب‚èپAچ‘‚ج–¯‘I‹cˆُ‚ً‘I‚ش‚ج‚ح–³—‚¾پB

‰½‚و‚è‚à‹}‚ھ‚ê‚é‚ج‚ح‹³ˆç‚¾پB•¶ژڑ‚ًٹw‚رپAگl‚ً‘I‚ش”»’f—ح‚ً—{‚ي‚ب‚¯‚ê‚خپEپEپE

ڈ¬“cŒ§‚إ‚حٹù‚ة‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ج‘؛‚إڈ¬ٹwچZ‚ھ—§‚؟ڈم‚ھ‚ء‚½‚ھپA‘¼Œ§‚إ‚ح‚ـ‚¾‚ـ‚¾ڈ€”ُ’†‚ئ‚¢‚¤کb‚¾پBڈ¬ٹwچZ‚جگف—§‚ھ‹}‚ھ‚ê‚éپBگف—§ژ‘‹à‚ةچ¢‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئŒ¾‚¤‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پB

”ژ•·‰ï‚ً‘±‚¯‚ؤژv‚¤پB

ژ‚ة‚حپA‘fگ°‚炵‚¢ˆسŒ©‚ھڈo‚éپBگ¥”ٌ‚ئ‚àژہچs‚µ‚½‚¢ˆؤ‚ھڈo‚éپB‚µ‚©‚µپA‚ا‚±‚ضپA‚ا‚¤’ٌˆؤ‚µ‚½‚ç‚و‚¢‚©•ھ‚©‚ç‚ب‚¢پB‚¹‚ء‚©‚‚ج—ا‚¢ˆسŒ©‚âˆؤ‚ب‚ج‚ةپA–„‚à‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB

‚»‚ٌ‚بژv‚¢‚©‚çپA‚»‚جژOŒژ‚ةپw“à–±ڈب’†ƒwڈـژ’‹ا”يˆ×ٹJ“x‹`Œ£Œ¾پx‚ً‚µ‚½‚½‚كپAŒ§‚ة’ٌڈo‚µ‚½پB

‚»‚ج“à—e‚حپA‚ ‚ç‚ـ‚µژں‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚¾پB

پuگVگ‚ج“ْ‚حگَ‚پA’n•û‚ج‹÷پX‚ـ‚إ‹y‚ٌ‚إ‚¢‚ب‚¢پBژR’†‚ـ‚إپA“dگM‚â—X•ض‚ھ‹y‚ٌ‚إ‚¢‚ب‚¢پB‚±‚ج‚و‚¤‚ب’n•û‚ةڈZ‚قژز‚ج—§ڈê‚©‚猣Œ¾‚µ‚ـ‚·پB

ˆغگV‚ج“®—گ‚إ”و•¾‚µ‚ؤپAŒoچد‚ح‚¢‚ـ‚¾•œ‹Œ‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB‚»‚µ‚ؤپAپwگl–¯ƒm’qژ¯–¢ƒ_ٹJƒPƒYپxپB‚±‚ج‚و‚¤‚بژ‚ة”œ‘ه‚ب”ï—p‚ً‚©‚¯‚ؤ‹c‰@‚ًٹJ‚¢‚ؤ‚àپAژR’J‚ة‚ ‚ء‚ؤڈî•ٌ‚ج“ü‚ç‚ب‚¢گl‚ة‚ح‚ـ‚ء‚½‚•ھ‚©‚ç‚ب‚¢پBڈ]‚ء‚ؤ‹c‰@ٹJگف‚حپAگ•{‚à–¯‚à‚ ‚é’ِ“x‚ج’~چà‚ھ‚إ‚«پAگl–¯‚ج’qژ¯‚ھٹJ‚¯‚é‚ـ‚إˆّ‚«گL‚خ‚·‚ׂ«‚¾پB

‚»‚µ‚ؤپA–¯‘I‹c‰@ٹJگف‚ج”ï—p‚ج”¼•ھ‚حڈ¬ٹwچZ‚جگف—§‚ج”ï—p‚ةپAژc‚蔼•ھ‚حڈـژ’‹اٹJگف‚ج”ï—p‚ةڈ[‚ؤ‚ؤ‚ح‚ا‚¤‚©پB

ڈـژ’‚ة“–‚ء‚ؤ‚حپA‚¢‚ë‚¢‚ë‚ب•ھ–ى‚©‚猣Œ¾‚ًژَ‚¯“ü‚êپAچ¶‰@‚ة‚¨‚¢‚ؤŒِ‹c‚ج‚¤‚¦Œِ•½‚ةŒˆ‚·‚éپB‚±‚ê‚ح‚ئژv‚ي‚ê‚錣Œ¾‚حژہچs‚ةˆع‚·پBŒ£Œ¾‚ج“à—e‚ًŒ©‚ê‚خپA’n•û‚جپw’qژ¯ƒmٹJ•sٹJپx‚جڈَ‹µ‚ھ•ھ‚©‚é‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚¾پB

پ@چ‘‚إ–¯‘I‹c‰@‚ًٹJ‚¯‚خپA—DڈG‚بگlچق‚ھ“Œ‹‚ضŒü‚©‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپBچ،“ْپAپwچثژ¯ƒAƒ‹ژزٹFٹ¯ƒjچفƒٹپxپBٹ¯‚ً‹پ‚ك‚ؤ“Œ‹‚ةڈW‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚êˆبڈمپA—DڈG‚بژز‚ًˆّ‚«”²‚¢‚ؤٹ¯‚ة”C‚¶‚ê‚خپAڈ¬ٹwچZ‚جگوگ¶‚ً’N‚ھ‚·‚é‚ج‚©پBچ،پA‘هگط‚ب‚ج‚حپwگlچقƒm“©–èپx‚¾پB—DڈG‚بژز‚ً’n•û‚ةˆّ‚«—¯‚ك‚ؤپA’n•û‚ج‚½‚ك‚ة—ح‚ً”ٹِ‚³‚¹‚邱‚ئ‚ھ‘هگط‚¾پB

پ@‚»‚ٌ‚ب–َ‚إپA‚ـ‚¸‚حپw觃ˆƒٹڈ‰ƒپƒˆپxپEپEپEژ„‚ح’n•û‚ة‚ ‚ء‚ؤٹو’£‚è‚ـ‚·پBپv

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—{ژ\“`ڈK–ٌ‘©

چ÷‚àژU‚èپAژل—t‚ج‹Gگك‚ئ‚ب‚ء‚½پB

‰گf‚ج‹A‚èپBژRگ‚ً‹ك“¹‚·‚é‚ئپAگآ”N‚ھŒL‚ً’S‚¢‚إ—§‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

پu‚â‚ پA’©ˆê‚‚ٌپB‚¢‚و‚¢‚وڈم–ر‚¾‚ثپv

پu‚ح‚¢پA‚¢‚ë‚¢‚ë‚ئ‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚±‚جŒK”¨‚ئ‚àپA‚µ‚خ‚ç‚‚¨•ت‚ê‚إ‚·پBٹF‚³‚ٌ‚ج‚¨گ¢کb‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پv

ˆن•ڑ’©ˆêŒN‚حپA‹كپXپAٹض“Œ‚حڈم–ر‚ج—{ژ\‰ئ‚ةپA“ٌ”Nٹش‚جڈCچs‚ةچs‚پB‚»‚جٹشپAŒK”¨‚âژ\ڈ¬‰®‚جگ¢کb‚ً‰ئ‘°‚â‹ك—ׂة—ٹ‚قپB

پ@پw—{ژ\گV•زپx‚ً’ک‚µ‚½ڈم–ر‚ج“c“‡–ي•½‚³‚ٌ‚ة–â‚¢چ‡‚ي‚¹‚½‚ئ‚±‚ëپAŒ¤ڈCگ¶‚ًژَ‚¯“ü‚ê‚é‚ئŒ¾‚¤پB’©ˆêŒN‚ح”ژ•·‰ï‚ج’‡ٹش‚¾پB‚±‚ج‚±‚ئ‚ً”ژ•·‰ï‚إکb‚µ‚½پB

”ژ•·‰ï‚ة‚حپA”ُ’†‚جâتگ£‘؛‚جژRگ¬گ³•½‚³‚ٌ‚ھ‚¢‚éپB

”ق‚ھŒ¾‚¤‚ةپA‚±‚جڈtپAٹ}‰ھ‚ةٹ®گ¬‚µ‚½گ»ژ…ڈê‚حٹک‚ھڈ\“ٌ‚à‚ ‚é‘هچHڈꂾپBگ¶–ڑ‚ً‚¢‚‚ç‚إ‚àژو‚ء‚ؤ‚‚ê‚éپB‚µ‚©‚µپA—{ژ\‚ح“‚پAژ¸”s‚µ‚ؤ”p‹ئ‚·‚éژز‚à‚¢‚éپB

ˆ¾چھ‘؛‚ح‚à‚؟‚ë‚ٌپA–kژR‘؛‚àپAˆ°Œ´‘؛‚àپA”ُ’†‚جâتگ£‘؛‚àژRٹش‚ج‘؛‚¾پBژRٹش‚ج‘؛‚ح—{ژ\‚ة“K‚µ‚ؤ‚¢‚éپBˆêڈڈ‚ة‘g‚ٌ‚إ—{ژ\‚ً‚â‚낤‚ئ”ژ•·‰ï‚إگ·‚èڈم‚ھ‚ء‚½پB‚ـ‚¸‚حپA‚µ‚ء‚©‚è‚ئ‚µ‚½‹Zڈp‚ًڈK“¾‚µ‚ؤپEپEپEپB

‚»‚ج‚½‚ك‚ةپA‚¨‹à‚ًڈo‚µچ‡‚ء‚ؤڈم–ر‚ضŒ¤ڈCگ¶‚ً‘—‚éپB’©ˆêŒN‚ھ‚»‚ج‹C‚ب‚çپA”ق‚ةچs‚©‚¹‚و‚¤پB

”ژ•·‰ï‚جژز‚ھ”‹Nگl‚ة‚ب‚èپA‹¦—حژز‚ً•ه‚ء‚½پB•½ژ،‚³‚ٌ‚حپA•½ژں‚ئ‚àڈ‘‚پB”ق‚àژں’j‚¾‚¯‚ة”MگS‚ةگ¢کb‚ً‚µ‚ؤ‚‚ꂽپB”ُ’†‚حژRگ¬گ³•½‚³‚ٌ‚ھگ¢کb‚ً‚µ‚ؤپAâتگ£‘؛‚جژRگ¬—ˆêکY‚³‚ٌ‚ئ•x‰ھ‘؛‚إچ׋قژذژه“X‚ج–k‘؛ژµکY‚³‚ٌ‚ً—U‚ء‚ؤ‚‚ꂽپB‚»‚µ‚ؤپA” “c‘؛‚جچ×گىٹرˆêکYŒN‚∰Œ´‘؛‚جˆہŒ´ڈں”V‰î‚³‚ٌپA‚»‚µ‚ؤچâ“cڈن•½‚³‚ٌ‚ب‚اپA”ُ’†پE”ُŒم‚جڈ\کZ‘؛پA“ٌڈ\گl‚ج“¯ژu‚ھڈW‚ء‚½پBڈن•½‚³‚ٌ‚ھڈoگg’n‚ج”ُ’†‚ج‹م–¼‘؛‚âژRŒû‘؛‚ب‚ا‚جژRٹش‚ج‘؛‚àپA‚½‚¢‚ض‚ٌڈو‚è‹C‚¾پB

کb‚µچ‡‚¢‚جŒ‹‰تپA“¯ژu‚حپA“`ڈKگl‚ج”ï—p‚ئ‚µ‚ؤٹeپX“ٌ‰~Œـڈ\‘K‚ًڈoژ‘‚·‚éپB“ٌ”NŒم‚ة—{ژ\‹Zڈp‚ًڈK‚ء‚ؤ‹A‚ء‚½‚çپA“¯ژu‚جژز‚⓯گذ‚جژq’ي‚ة–³—؟‚إ‹³‚¦‚éپB‚à‚µ‚àپA“`ڈKگl‚ھ•ْ“ ‘س‘ؤ‚إکQ”‚ؤ‹`–±‚ً‰ت‚½‚³‚ب‚¢ژ‚حپA“`ڈKگl‚ح”¼ٹz‚ً“¯ژu‚ض•ظڈ‚·‚éپBژc‚è‚ج”¼ٹz‚حپA“`ڈKگl‚ً‘I‚ٌ‚¾“¯ژu‚ج•s–¾‚ج’v‚·‚ئ‚±‚ë‚ئ’ْ‚ك‚éپB•a‹CپA‰ِ‰ن‚âچذ“ï‚جڈêچ‡‚ح’v‚µ•û‚ب‚¢پB

‚±‚ج“x‚àپAژ„‚ھ‚±‚ج–ٌ‘©‚ًڈ‘–ت‚ة‚µ‚ؤپAڈoژ‘ژز‚جکA”»‚ً‚à‚ç‚ء‚½پB

گ”“ْŒمپA’©ˆêŒN‚ح–¯چ¶‰q–ه‚³‚ٌ‚ئˆêڈڈ‚ةپA‰ü‚ك‚ؤˆ¥ژA‚ة—ˆ‚½پB

پuٹض“Œ‚ج‹َ‚ء•—‚ح”§‚ًژh‚·پBŒْژè‚ج–ط–ب‚ً‚½‚‚³‚ٌژ‚ء‚ؤچs‚¯پv

پ@ژu”¼‚خ‚إٹض“Œ‚ةژU‚ء‚½’ي‚جŒکژO‚ج‚±‚ئ‚ھ”]— ‚ة•‚‚©‚ٌ‚¾پB’ي‚ح“ٌڈ\”ھچخ‚إژ€‚ٌ‚¾پB’©ˆêŒN‚حچ،‚؟‚ه‚¤‚ا“ٌڈ\”ھچخپB’ي‚ً‘—‚èڈo‚·‚و‚¤‚ب‹Cژ‚؟‚¾پB

پ@‚»‚µ‚ؤپA“¯ژ‚ةژv‚ء‚½پB

•ƒ‚حپAˆن•ڑ‚³‚ٌ‚ج‚¨‰A‚إ’·چè‚ةچs‚«پAƒVپ[ƒ{ƒ‹ƒg‚ةٹw‚ش‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚½پB‚±‚ج“x‚ج‚±‚ئ‚إپAˆن•ڑ‚³‚ٌ‚ةچ±‚©‚ج‰¶•ش‚µ‚ھ‚إ‚«‚½پB

پ@—‚’©پA’©ˆêŒN‚حڈo”‚µ‚½پB‘؛گl‚ح“¹‚ةڈo‚ؤŒ©‘—‚ء‚½پB

”ژ•·‰ï‚ج’‡ٹش‚ح’©ˆêŒN‚ًˆح‚ٌ‚إ‰ء–خ’J‚ً‰؛‚èپAˆê“¯‚إ‰ê–خگ_ژذ‚ةژQ”q‚µ‚ؤŒ©‘—‚ء‚½پB

پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@”nژ¨ƒm•—پAٹ^–تƒmگ…

پ@ژ„‚ھ’ٌڈ¥‚µ‚ؤژہژ{‚ةژٹ‚ء‚½پw“cژةˆمگ¶Œ¤‹ئڈٹŒ“گf”»ڈٹپx‚ج‰^‰c‚ح–F‚µ‚‚ب‚©‚ء‚½پB

ڈ]—ˆ‚جٹ؟•ûˆم‚â–ٍژi‚ھپA‰ن‚ھژv‚¢‚ج‚ـ‚ـگ¼—mˆم–ٍ‚ًڈˆ•û‚µ‚ؤژ–Œج‚ً‹N‚±‚·پB‰½‚ئ‚©‚µ‚ب‚¯‚ê‚خپEپEپEژl”N‘O‚ج–¾ژ،ژO”N‚ة“¯گmٹظ‚جژ›’nٹظ’·‚ض‚¨ٹè‚¢‚µ‚½پB”Oٹè‚جˆمژt‚â–ٍژi‚ج‹³ڈê‚ھپA‚â‚ء‚ئژہŒ»‚µ‚½‚ج‚¾پB

‚µ‚©‚µپAٹجگS‚جŒ¤ڈCگ¶‚ھڈW‚ç‚ب‚¢پBˆمژt‚â–ٍژi‚ھŒ¤ڈC‚·‚éٹش‚حپA‹x‹ئ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پBژِ‹ئ—؟‚ھ—v‚éپBٹ؟•ûˆم‚ة‚à‘خ–ت‚ھ‚ ‚èپAŒR–ه‚ة‰؛‚éژv‚¢‚ھ‚·‚é‚ج‚¾‚낤پBˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚ًگà“¾‚µ‚ؤ•à‚¢‚½‚ھپAکb‚àڈم‚ج‹َ‚إپw”nژ¨ƒm•—ƒgژUƒVپAˆ½ƒnٹ^–تƒmگ…ƒg—¬ƒVپxپEپEپEژ„‚حڈإ‚ء‚½پB

پ@ˆê•û‚إپAŒ§‚حˆمٹwچZŒ“•a‰@گف—§‚جڈ€”ُ‚ًژn‚ك‚½پB•ںژR”ث‚ھگف—§‚µ‚½“¯گmٹظ‚حپA”p”ث’uŒ§‚ج‚½‚ك‚ة“عچء‚µ‚½پB‚»‚ج“¯گmٹظ‚ً‚à‚¤ˆê“x‚ئ‚¢‚¤–َ‚¾پB

پ@ڈ¬“cŒ§‚حپAچً”N‚جڈ\“ٌŒژ‚ةپwˆم‹ئژو—§—صژ‹c‰@پx‚ًٹJچأپBژ„‚à‹cژ–ژو’÷‚ج–ً‚ً‚¢‚½‚¾‚¢‚½پB‚³‚ç‚ة‚±‚جکZŒژ‚ة‚حپA•a‰@Œ“ˆمٹwچZ‘n—§ژüگù•û‚ة”C–½‚³‚ꂽپB‚»‚µ‚ؤکZŒژ“ٌڈ\ˆê“ْ‚ةپAپwڈ¬“cŒ§ˆمٹwچZŒ“•a‰@‘n—§‰ï‹cپx‚ًٹJچأ‚·‚é‚ج‚إڈo“ھ‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ئ‚ج–½—كڈ‘‚ھ“ح‚¢‚½پB

پ@–{گSپA–ت”’‚‚ب‚©‚ء‚½پB

چ،‚حپw“cژةˆمگ¶Œ¤‹ئڈٹŒ“گf”»ڈٹپx‚ج‰^‰c‚ة‘S—ح‚ً’چ‚¢‚إ—~‚µ‚¢پB

‚»‚ê‚ب‚ج‚ةŒ§‚حپAˆمٹwچZŒ“•a‰@‚جگف—§‚ةژهٹل‚ً’u‚«ژn‚ك‚½پBˆمژt’‡ٹش‚à‚»‚؟‚ç‚ةŒX‚«‚آ‚آ‚ ‚éپBŒاŒR•±“¬‚إ’ا‚¢‹l‚ك‚ç‚ꂽپB‚»‚ٌ‚بژ„‚حپAٹwچZ‚جگف—§‚ة‘f’¼‚ة‹¦—ح‚·‚é‹Cژ‚؟‚ة‚ب‚ê‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@‚»‚ج‚¤‚؟‚ةپA‚±‚ê‚©‚炨کb‚µ‚·‚é’n•ûٹ¯‰ï‹c‚ج‚±‚ئ‚إ“ھ‚ھˆê”t‚ة‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژv‚ي‚¸•G‚ً’@‚

پ@–¾ژ،ژµ”N‚àŒـŒژ’†ڈ{‚ج’‹‘O‚ج‚±‚ئ‚¾پB

گf—أ‚ًˆê’i—ژ‚µ‚½‚ئ‚±‚ë‚ضپA“،ˆن•½‘¾‚³‚ٌ‚ھ‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚½پB

پuژںکY‚³‚ٌپBŒ©‚½‚©پHپ@‚±‚جگV•·‚ًپv

پu‚¢‚¢‚¦پB‰½‚©ڈo‚ؤ‚¢‚ـ‚·پHپv

پuگ•{‚ھ’n•ûٹ¯‰ï‹c‚ًٹJچأ‚·‚é‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‘Sچ‘‚ج•{’mژ–‚⌧—ك‚ًڈW‚ك‚ؤپv

–¾ژ،ژµ”NŒـŒژژl“ْ‚ج—X•ض•ٌ’mگV•·‚ًŒ©‚¹‚½پB

–`“ھ‚جپuŒِ•zپv‚ج—“‚ةپA‘¾گ‘هگbژOڈًژہ”ü‚ج’ت’B‚إپA’n•ûٹ¯‰ï‹c‚ًٹJچأ‚·‚é‚ئ‚ ‚éپBŒ§—ك‚ً“Œ‹‚ةŒؤ‚ر‚آ‚¯‚ؤپA‰½‚©ژwژ¦‚·‚é‚ج‚©پEپEپE

‚ئ‚±‚ë‚ھ‚و‚“ا‚ق‚ئپA’P‚ب‚éکA—چ‰ï‹c‚إ‚ح‚ب‚³‚»‚¤‚¾پB

ڈظ’؛‚ھŒfچع‚³‚êپAپw‘Sچ‘گl–¯ƒm‘م‹cگlƒ’ڈ¢ڈWƒVپ@Œِ‹c‹»ک_ƒ’ˆبƒe—¥–@ƒ’’èƒپپ@ڈم‰؛‹¦کa–¯ڈî’¨’BƒmکHƒ’ٹJƒLپx‚ئ‚ ‚éپB‰ï‹c‚ًگi‚ك‚é‹c‰@Œ›–@‚àچع‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ج’†‚ةپw‰آ”غƒ’ŒˆƒVƒe‘tƒXƒwƒVپx‚ئ‚ ‚éپB‰ï‹c‚إ‹cŒˆ‚µ‚ؤŒنڈم‚ة‘tڈم‚·‚é‹c‰@‚ب‚ج‚¾پB‚±‚ê‚حپA‚©‚ث‚ؤ‚و‚èک_‹c‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é–¯‘I‹c‰@‚ة‘م‚ي‚é‚à‚ج‚ب‚ج‚©پB

‘±‚¢‚ؤپAŒـŒژ‹م“ْ‚ج“Œ‹“ْپXگV•·‚جپu“ٹڈ‘پv—“‚ة‹Lژ–‚ھچع‚ء‚½پB“Œ‹•{‚ج‰ï‹cڈٹ‘م—ˆث“c•Sگى‚ئ‚¢‚¤گl‚ھپA•{’mژ–‚ج‘ه‹v•غˆê‰¥ˆ¶‚ة—vگ؟‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

پu’n•ûٹ¯‰ï‹c‚ًٹJگف‚·‚éڈظ’؛‚ً‚¢‚½‚¾‚¢‚½پB—L‚è“ï‚¢‚±‚ئ‚¾پB‚µ‚©‚µپA‚½‚¾’P‚ةڈoگب‚µ‚ؤ’mژ–‚ھژv‚¤‚ـ‚ـ‚ة”Œ¾‚µ‚½‚ج‚إ‚حپA‚¢‚‚ç—§”h‚ب“à—e‚إ‚àپw’n•ûٹ¯ˆêگlƒmژ„گàپx‚ة‰ك‚¬‚ب‚¢پBژ„گà‚ًژو‚èڈم‚°‚½‚ج‚إ‚حپAگ•{“ئ’f‚جگژ،‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚àژd•û‚ب‚¢پB‘OپX‚©‚炨ٹè‚¢‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةپAٹe‹و‚إ‘م‹cگl‚جڈW‰ï‚ًٹJ‚¢‚ؤ–¯گS‚ً”cˆ¬‚µپA“ء‚ةگl–¯‚ج—کٹQ‚ةٹض‚·‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚ê‚خ‘م‹cگl‹c‰ï‚ةژگ‚ء‚ؤپA‚»‚جŒˆ‹c‚ًخژق‚µ‚ؤ”Œ¾‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢پBپv

‚»‚¤‚¾پBژ„‚à‚»‚¤ژv‚¤پB

‚½‚ئ‚¦ٹ¯‘I‚ج’n•ûٹ¯‚إ‚àپA‘م‹cگl‹c‰ï‚جŒˆ‹c‚ً“¥‚ـ‚¦‚ؤ”Œ¾‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚‚ب‚çپAپwژ„گàپx‚إ‚ح‚ب‚¢پBڈظ’؛‚ة‚ ‚éپw‘Sچ‘گl–¯ƒm‘م‹cگlپx‚ئ‚ب‚èپA–¯‘I‹c‰@‚ةڈ€‚¶‚é‚à‚ج‚ة‚ب‚éپB

‚±‚ج‚±‚ئ‚ًپA”ژ•·‰ï‚إکb‚µ‚½پB

پu–{Œ§‚à–î–ىŒ —ك‚ةپAڈ¬“cŒ§–¯‚ج‘چˆس‚ً“¥‚ـ‚¦‚ؤ’n•ûٹ¯‰ï‹c‚ة—ص‚ٌ‚إ‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢‚à‚ج‚¾پv

پu‚»‚ج‚½‚ك‚ة‚حپA“Œ‹•{‚ج‚و‚¤‚ة–{Œ§‚àپA‘م‹cگl‚ج‹c‰ï‚ًٹJ‚¢‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚ب‚¢‚à‚ج‚©پHپv

پ@‚»‚ê‚ح—ا‚¢‚±‚ئ‚¾‚ئپAٹF‚ھ–ع‚ئ–ع‚ًچ‡‚ي‚¹‚½پB

پu‚µ‚©‚µپEپEپE‚µ‚©‚µپAŒ§—ك‚ھŒˆ‹c‚µ‚½’ت‚è‚ة”Œ¾‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚邾‚낤‚©پHپ@–î–ىŒ —ك‚حڈ¬“cŒ§‚ة‚¨‚¢‚إ‚ة‚ب‚ء‚ؤ“ْ‚ھگَ‚¢پBŒ§“à‚جژہڈî‚ھ•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚à‚ ‚邾‚낤پv

پuŒ —ك‚ھ’n•ûٹ¯‰ï‹c‚إ‚ا‚¤”Œ¾‚³‚ê‚é‚©پA‰نپX‚ة‚حٹF–ع•ھ‚©‚ç‚ب‚¢پv

پ@‚»‚¤‚¾پEپEپEŒˆ‹c‚ئˆل‚¤‚±‚ئ‚ً”Œ¾‚³‚ê‚ؤ‚àپA‰نپX‚ة‚حٹm”F‚ج‚µ‚و‚¤‚ھ‚ب‚¢پB

‚ا‚¤‚µ‚و‚¤‚à‚ب‚¢‚©‚ئ’ْ‚ك‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚±‚ëپAژں‚ج‹Lژ–‚ھڈo‚½پB

–¾ژ،ژµ”NکZŒژڈ\ژl“ْ‚ج“Œ‹“ْپXگV•·‚جپuچ]Œخ‘p’kپv‚ً“ا‚ق‚ئپA•؛ŒةŒ§—كگ_“cچF•½‚ھŒ§“à‚ضژں‚ج‚و‚¤‚بچگژ¦‚ًڈo‚µ‚½‚ئ‚ ‚éپB

پuŒ§—ك‚جژ„‚حپAŒ§–¯‚ج‘م•\‚ئ‚µ‚ؤ’n•ûٹ¯‰ï‹c‚ةڈoگب‚·‚éپB‚»‚ê‚ةگو—§‚؟پAŒ§–¯‚ج‘¶ˆس‚ً”cˆ¬‚µ‚½‚¢‚ج‚إپA‚ا‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚إ‚à‰“—¶‚ب‚گ\‚µڈo‚وپBˆسŒ©‚ًژو‚è‚ـ‚ئ‚ك‚ؤ’n•ûٹ¯‰ï‹c‚ةڈoگب‚·‚éپBپv

‚»‚µ‚ؤŒ§—كگ_“cچF•½‚حپAگ•{چ¶‰@‹c’·‚جˆة’n’mگ³ژ،ˆ¶‚ةژf‚¢‚ً—§‚ؤ‚ؤ‚¢‚éپB

پu’n•ûٹ¯‰ï‹c‚ة‚حپAŒ§–¯‚ج’†‚©‚çˆê–¼‚ب‚¢‚µ“ٌ–¼‚ج–T’®گl‚ً‘Iڈo‚µ‚ؤپA‰ï‹c‚ً–T’®‚³‚¹‚ؤ‚à‚炦‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚»‚¤‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚ê‚خپAŒ§—ك‚ھ‚ا‚ج‚و‚¤‚ة”Œ¾‚µ‚½‚©•ھ‚©‚èپAŒ§–¯‚à”[“¾‚·‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھ‚ا‚¤‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBپv

پu‚±‚ꂾپIپEپEپE‚±‚ꂾپIپ@‚±‚ꂾپIپv

ژ„‚حپAژv‚ي‚¸•G‚ً’@‚¢‚½پB

پ@’n•ûٹ¯‰ï‹c‚ةپA–T’®گl‚ھ“¯چs‚·‚éپB

پ@–î–ىŒ —ك‚حپA‚ـ‚¾‚ـ‚¾Œ§“à‚ج–¯ڈî‚ھ‚¨•ھ‚©‚è‚إ‚ب‚¢پB‚µ‚©‚µپA–T’®گl‚ھ“¯چs‚·‚ê‚خپAŒ —ك‚ح–T’®گl‚ئ‘ٹ’k‚إ‚«‚éپBŒˆ‹c‚ا‚¨‚蔌¾‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚‚و‚¤پA–T’®گl‚ھŒ —ك‚ً•âچ²‚·‚éپB‚»‚¤‚·‚ê‚خپAٹشˆل‚¢‚ب‚’n•û‚ج–¯ڈî‚âˆسŒ©‚ھگ•{‚ة“`‚ي‚éپB‚»‚µ‚ؤŒم‚إپA–T’®گl‚©‚ç‰ï‹c‚ج—lژq‚⌋‰ت‚ً•·‚‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپB

‚±‚ê‚ب‚çپAگ³‚µ‚–¯‘I‹c‰@‚ة‘م‚ي‚é‚à‚ج‚ة‚ب‚éپB‚±‚ꂾپB‚±‚ê‚إچs‚±‚¤پB

پ@ژں‚ج”ژ•·‰ï‚ھ‘ز‚؟‚«‚ꂸپAچâ“cڈن•½‚³‚ٌ‚ھٹظ’·‚ج‹»ڈ÷ٹظ‚ضŒü‚©‚ء‚½پB

پ@•à‚«‚ب‚ھ‚çچl‚¦‚½پEپEپEŒ —ك‚ةپAŒ§–¯‚ج‘چˆس‚ً’m‚ء‚ؤ‚à‚炤پB‚»‚ج‚½‚ك‚ةپA‰نپXŒ§–¯‚جˆسŒ©‚ًڈW–ٌ‚·‚éپB

‚»‚ê‚ًپA‚ا‚±‚إپA‚ا‚¤ڈW–ٌ‚·‚é‚©پB

‚»‚¤‚¾پAپw‰؛‹cˆُŒ‹چ\پx‚ھ‚ ‚éپB‰؛‹cˆُŒ‹چ\‚ج•ûژ®‚إ‰نپX‚جˆسŒ©‚ًگد‚فڈم‚°‚ê‚خ‚و‚¢پB

پ@ڈ¬‹و‰ï‚إŒˆ‹c‚µ‚ؤ‘ه‹و‰ï‚ضپB‘ه‹و‰ï‚إŒˆ‹c‚µ‚ؤŒ§‰ï‚ضپB‚»‚µ‚ؤŒ§‰ï‚إŒˆ‹c‚µ‚ؤŒ§–¯‚جˆسŒ©‚ً‚ـ‚ئ‚ك‚éپB‚»‚ج‚½‚كپAڈ¬‹و‰ï‚إ‘ه‹و‰ï‚ج‹cˆُ‚ً‘IڈoپB‘ه‹و‰ï‚إŒ§‰ï‚ج‹cˆُ‚ً‘IڈoپEپEپE‚±‚ê‚àپu–¯‘Iپv‚¾پB

چ‘‚ج–¯‘I‹c‰@‚حپA—L–ë–³–ë‚ة‚ب‚ء‚½پB

‚»‚ê‚ب‚ç‚خپAگو‚ةڈ¬“cŒ§‚إ–¯‘I‹c‰@‚ًٹJ‚پEپEپE‚»‚¤‚¾پAپuڈ¬“cŒ§—صژ–¯‘I‹c‰@پv‚¾پB

پ@ژv‚ي‚¸‹}‚¬‘«‚ة‚ب‚éپBچs‚«Œً‚¤گl‚ة–ع‚à‚‚ê‚¸پAژR—z“¹‚ً‹ى‚¯ڈم‚ء‚½پBڈ¬“cگى‚ة‚©‚©‚é“ْ–F‹´‚©‚çپAژRژè‚ة‹»ڈ÷ٹظ‚ھŒ©‚¦‚éپB“oچZکH‚ًڈم‚é‚ج‚à‚à‚ا‚©‚µ‚¢پB

چZ–ه‚إˆê—炵‚ؤچu“°‚ة“ü‚éپB

ڈmگ¶‚جٹش‚ً‚·‚蔲‚¯‚ؤپA‰œ‚جڈ‘چض‚ضپB

پuڈن•½‚³‚ٌپA‚ا‚¤ژv‚¤پHپ@ڈ¬“cŒ§‚ج–¯ڈî‚ً”cˆ¬‚·‚邽‚كپAپw‰؛‹cˆُŒ‹چ\پx‚جچ\‘z‚ًژہ‘H‚µ‚ؤ‚ح‚ئژv‚¤پB‚ـ‚¸‚حپAٹeڈ¬‹و‰ï‚إŒˆ‹c‚·‚éپB‚»‚µ‚ؤپAٹeڈ¬‹و‰ï‚جŒˆ‹c‚ًژ‚؟ٹٌ‚ء‚ؤ‘ه‹و‰ï‚إŒˆ‹c‚·‚éپB‚³‚ç‚ةپAٹe‘ه‹و‰ï‚جŒˆ‹c‚ًژ‚؟ٹٌ‚ء‚ؤŒ§‰ï‚إŒˆ‹c‚·‚éپv

پu‚ب‚é‚ظ‚اپA‚»‚¤‚·‚ê‚خڈ¬“cŒ§–¯‚ج‘چˆس‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپBŒ§–¯ˆêگl‚ذ‚ئ‚è‚جژv‚¢‚ھچ‚ك‚ç‚ê‚éپv

پu‚»‚µ‚ؤپAŒ —ك‚ة–T’®گl‚ھگڈچs‚·‚éپv

پu‚ب‚é‚ظ‚اپA‚»‚¤‚·‚ê‚خپAٹF‚à”[“¾‚·‚éپv

پ@ڈن•½‚³‚ٌ‚àپA‘ه‚¢‚ة‹»–،‚ًژ¦‚µ‚ؤ‚‚ꂽپB

پ@‚±‚±‚ةژٹ‚ء‚ؤپA“ٌ”N‘O‚ةچ\‘z‚µ‚½پw‰؛‹cˆُŒ‹چ\پx‚جچ\‘z‚ھ–ً‚ة—§‚آ‚ئ‚حپEپEپE

‚ي‚‚ي‚‚µ‚ؤ‚«‚½پB

ژں‚ج”ژ•·‰ï‚إٹF‚ةکb‚µ‚½پB

پu‚±‚ê‚ب‚çپAŒ‚èچb”م‚ھ‚ ‚éپIپ@‰نپX‰؛پX‚ج–¯ڈî‚ھگ•{‚ة“`‚ي‚éپv

پu‚»‚ê‚ح–ت”’‚¢پIپ@–T’®گl‚ة‚ب‚ء‚ؤپA–T’®‚µ‚ؤ‚ف‚½‚¢‚à‚ج‚¾پv

پ@ژ„‚ئ“¯‚¶ژv‚¢‚جگl‚ھ‚¢‚½پB

کZŒژ“ٌڈ\ˆê“ْ‚ج“Œ‹“ْپXگV•·‚ج“ٹڈ‘—“‚ةپA“x‰ïŒ§‰؛ژR“cڈoگg‚إچچٹXŒـ’ڑ–ع‹I”ِˆن’¬‚ة‹ُ‚·‚é“àٹC’¼ژ؟‚ئ‚¢‚¤گl‚ھپA

پu‘م•\‚ً‘I‚ٌ‚إ‰ï‹c‚ً–T’®‚·‚éپEپEپE‚ا‚¤‚©پA•؛ŒةŒ§—كگ_“cچF•½‚جچl‚¦‚ًژہ‘H‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢پBپv

پ@پ@پ@ژں‚جƒyپ[ƒW‚ضپ@پ@پ@پ@پ@–عژں‚ض–ك‚é

پƒ‚²ژQچlپ„

پ@پEژQچlژj—؟

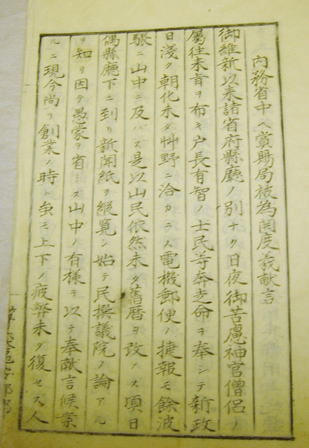

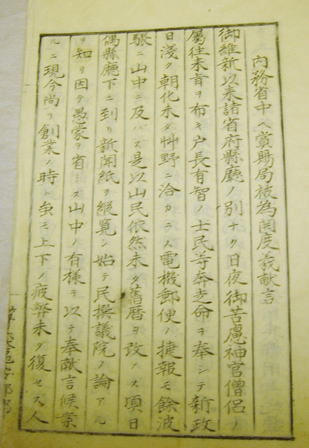

پ@پ@پ@پ@پ@پu“ْگVگ^ژ–ژڈپv–¾ژ،ژµ”NˆêŒژ“ٌڈ\ژµ“ْ•t

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“¯پ@پ@پ@پ@پ@–¾ژ،ژµ”N“ٌŒژŒـ“ْ•t

پ@پ@پ@پ@پ@پu“Œ‹“ْ“ْگV•·پv–¾ژ،ژµ”NˆêŒژ“ٌڈ\”ھ“ْ•t‘وŒـ‹مژlچ†(“ْ–{گ}ڈ‘ƒZƒ“ƒ^پ[پj

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“¯پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¾ژ،ژµ”N“ٌŒژ“ٌ“ْ•t‘وŒـ‹مژµچ†(“¯پj

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“¯پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¾ژ،ژµ”N“ٌŒژ“ٌڈ\“ٌ“ْ•t‘وکZˆêŒـچ†پi“¯پj

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“¯پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¾ژ،ژµ”N“ٌŒژ“ٌڈ\ژµ“ْ•t‘وکZ“ٌپZچ†(“¯پj

پ@پ@پ@پ@پ@پu“cژةˆمڈp’²ڈٹŒ“گf”»ڈٹŒڑ—§‘هˆسپv(“¯پj

پ@پ@پ@پ@پ@پuڈ¬“cŒ§ˆمٹwچZŒ“•a‰@‘n—§‰ï‹cڈo“ھ–½—كڈ‘پvپi“¯پj

پ@پ@پ@پ@پ@پu—X•ض•ٌ’mگV•·پv–¾ژ،ژµ”NŒـŒژژl“ْ•t‘وژOژOŒـچ†

پ@پ@پ@پ@پ@پu“Œ‹“ْ“ْگV•·پv–¾ژ،ژµ”NŒـŒژ‹م“ْ•t‘وکZ”ھژOچ†

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“¯پ@پ@پ@پ@پ@–¾ژ،ژµ”NکZŒژڈ\ژl“ْ•t‘وژµˆêŒـچ†

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“¯پ@پ@پ@پ@پ@پE–¾ژµ”NکZŒژ“ٌڈ\ˆê“ْ•t‘وژµ“ٌ“ٌچ†

پ@پ@پ@پ@پ@پu“à–±ڈب’†‚ضڈـژ’‹ا”يˆ×ٹJ“x‹`Œ£Œ¾پvپi—LŒ³گ³—Y‚ظ‚©’کپu–¾ژ،ٹْ’n•ûŒ[–ضژv‘z‰ئ‚جŒ¤‹†پEژ‘—؟•زپvŒkگ…ژذپEچL“‡Œ§—§—ًژj”ژ•¨ٹظ‘ پj

پ@پ@پu“à–±ڈب’†‚ضڈـژ’‹ا”يˆ×ٹJ“x‹`Œ£Œ¾پv‚جŒ´چe

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‘ پEچL“‡Œ§—§—ًژj”ژ•¨ٹظپj

پ@پ@پ@•¶’†‚ةپwپEپEپEگV•·ژ†ƒ’ڈc——ƒVپ@ژnƒe–¯گï‹c‰@ƒmک_

پ@پ@ƒAƒ‹ƒ’’mƒٹپEپEپEپx‚ئ‚ ‚éپB

پ@پ@”ژ•·‰ï‚إ–¯‘I‹c‰@‚جگ¥”ٌ‚ً‹cک_‚·‚é’†‚إپA

پ@پ@–¯‘I‹c‰@‚ة‘ض‚ي‚é•û–@‚ئ‚µ‚ؤڈـژ’‹ا‚ًژv‚¢‚آ‚¢‚½پB

پ@پ@پ@ڈ¬“cŒ§‚ض’ٌڈo‚µ‚½پB‚±‚ê‚ھ“à–±ڈب‚ضڈم‚ھ‚ء‚½‚©

پ@پ@‚ا‚¤‚©‚ح’è‚©‚إ‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@‹»ڈ÷ٹظچ‚“™ٹwچZ‚جچZ–ه

پ@پ@پ@ˆہگ‚S”Nپi‚P‚W‚T‚V”Nپj‚ةŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽپB

پ@پ@پ@پu‹»ڈ÷ٹظپv‚جGٹz‚حپAڈa‘ٍ‰hˆê‚جٹِں|(‚P‚X‚P‚Q”Nپj

پ@پEژQچl•¶Œ£

پ@پ@پ@پ@پ@—LŒ³گ³—Y‚ظ‚©’کپu–¾ژ،ٹْ’n•ûŒ[–ضژv‘z‰ئ‚جŒ¤‹†پvŒkگ…ژذ

پ@پ@پ@پ@پuچL“‡Œ§ژjپE‹ك‘م‚Pپv•زڈW”چsچL“‡Œ§

پ@پ@پ@پu•ںژRژsژjپE‰؛ٹھپv•ںژRژsژj•زژ[‰ï

پ@پ@پE“oڈêگl•¨

پ@پ@پ@پ@پ@”nڈé‘ن“ٌکYپ@پ@ Wikipedia‘هˆنŒ›‘¾کY

پ@پ@پ@پ@پ@ˆث“c•Sگىپ@پ@پ@پ@Weblioˆث“cٹwٹC

پ@پ@پ@پ@پ@‘ه‹v•غˆê‰¥پ@پ@ Wikipedia‘ه‹v•غˆê‰¥

پ@پ@پ@پ@پ@گ_“cچF•½پ@پ@پ@پ@Wikipediaگ_“cچF•½

پ@پ@پ@پ@پ@ˆة’n’mگ³ژ،پ@پ@پ@Wikipediaˆة’n’mگ³ژ،

پ@پEژQچlƒzپ[ƒ€ƒyپ[ƒW

پ@پ@پ@پ@پ@—X•ض•ٌ’mگV•·پEپEپEپEپEWikipedia•ٌ’mگV•·