「窪田次郎が遺した 日本の宿題」

第三章 下議員結構 その4

堅三死す

そんな気分の九月二十七日のことだ。

昨夜来の雨が、しとしとと降る。昼食をして横になっていると、神辺の郵便取扱所から書状が届いた。東京からだ。不吉な予感がした。

堅三が死んだ。九月二十日の夜十一時三十分に死んだとある。

父は落胆して言葉もない。

堅三の死は堪えた。がっくりして気力が萎え、疲れもどっと出て考えることできない。

一方で、選任に難渋した小田県議事所の議員が秋になってようやく決まり、近々に初会議が開かれるらしい。それまでに、『下議員結構ノ議案』を笠岡の県庁へ提出したい。齟齬や誤字、不明な箇所があるかもしれないが、是非読んでいただきたいと書き添えて、友人に託けた。

小田県議事所の初会合は、十月十五日に開かれた。その後も、会合は毎月、開かれた。しかし、私が提出した下議員結構の構想について、県から何の連絡も問い合わせもない。構想は、矢野権令まで上がったのだろうか。

結局、私が提案した『下議員結構ノ議案』はそのままになってしまった。

細謹社

備中の後月郡西江原村の興譲館を訪ね、館長の坂田丈平さんに会った。彼と会うと、しばらくは東京の思い出話になる。そして話の終わりは、東京で見つけた最新の書籍の話になる。

「興譲館にも欲しい本が沢山あります。慶應義塾とまでは言わないが、図書を充実させたいものです」

「東京では、これはと思う本を書き留めた。しかし、その後も本はどんどん出ている」

「いざ、欲しいと思っても、取り寄せるのが大変だ」

「どうだろう、本を扱う会社を作っては? 本が欲しい人は外にも沢山いるだろう」

東京は日々進んでいる。我々も新しい知識を取り入れなければ、ますます置いて行かれる。つくづく、そう思う。

そう思うのだが、字が読めるのに、最新の本や新聞を読もうとしない節がある。新しい知識を話せば、西洋かぶれと蔑む。そのくせ、布告さえ正確に読めない。そして浮説流言に迷う。

「どうだろう、手分けをして賛同者を募り、資金を集める。嫌な者は、ほっとけばよい」

資金を出し合って会社を作る。

備中は丈平さんとその兄で蘭方医の坂田雅夫さんが、そして備後は私が賛同者を募る。

短期間にまずまずの人数が集った。粟根村は副戸長の平太さん、神辺の酒造業の菅波序平さん、そしてこの度も深津村の石井英太郎さんにお力を貸していただいた。啓蒙所設立の際に、藩庁学校掛におられた横山光一さんにも加わっていただいた。横山さんは、今は啓蒙所など地域の教育のお世話をされている。備中からは、丈平さん兄弟が頑張って、興譲館の関係者、学識者、親戚など多くの賛同者を集めてくれた。

県庁所在地の笠岡の協力者が欲しい。笠岡村の森田佐平さんや隣の富岡村の北村七郎さんが加わった。

書籍を仕入れるには、東京の協力者が必要だ。興譲館のこともあり、朗廬先生に支援していただける。朗廬先生は陸軍省に勤める傍ら、執筆活動を始められた。それから、小林達太郎君や佐沢太郎君も加わってくれた。達太郎君は、今は大学東校の医学少助教だが、誠之館では英語の教授を務めた。太郎君は文部省の編輯寮に勤め、出版物に詳しい。頼もしい助っ人だ。

出資者は総勢三十七名になった。

この度も、私が趣意書を書いた。

「社名はどうする、丈平さん」

「そうだな・・・文明社か、開明社か。有り触れているなあ」

草稿を練るうちに思い付いた。

私が次々と新しいことに首を突っ込むので、『大行ハ細謹ヲ顧ミス』と皮肉った八の字髭の漢学者がいた。史書の項羽紀にある一節だ。大事を為す者は細かなことに頓着しない、という意味だ。よし、これを受けて立とう。『細謹社』と名付ける。こじつければ、広い分野から「細々」と書籍を集め、「謹」んで提供するの意にも解釈できる。

本社は県庁所在地の笠岡に置き、福山と玉島に支店を出す。将来は、広島や岡山にも支店を出す。

入社するには一口五十円として四十口。

東京書林会社へ出資して、そこから本を仕入れる。

東京への出張旅費は会社が持つ。出張期間は往復三十日以内。大坂の場合は十五日以内。

会社の業務を行う時には、胸に社名と名前、住所、年齢を書いた名札を付ける。

そして天長節の九月二十二日に会社を立ち上げ、以後毎年同日に本店に集り、天長節を祝って国恩に謝し、会議を開いて社益を配分する。

会社には総括の主店一名、会計や書物を検査する周旋方十名、各店に責任者と売り子、そして月々の金銭や在庫を検める監査を置く。そして、政教に害を及ぼし、風俗を乱すような書画は置かない、店内では禁酒、女性連れで住む場合は会議で了解をとる等々・・・それこそ細々と店則を定めた。

そして、社益見込書を作成した。

書籍がどのくらい販売できるか。啓蒙所の教科書、医学書、農業指導書、法律関係等々。諸経費を差し引き、年間の社益金三百六十六円、配当金一口当たり九円六十銭を目論む。

博聞会

『下議員結構ノ議案』はどうなったか、皆から訊かれるのが辛い。構想を練る際に、活発な御意見をいただいた。それなのに、案は葬られた。申し訳ない。

その頃、皆の関心の的になったのが、新聞だ。

この春以来、次々と新聞が創刊された。粟根に居ながらにして、日本中の出来事が伝わってくる。粟根の寒村も、新聞で急に世界が開けた。新聞が来るのが楽しみになった。

しかし、月に一円もかかる。

郵便報知新聞は、県の勧めもあり、副戸長の平太さんが取っている。日新真事誌は平治さんが、東京日日新聞は私が取る。粟根村の会合に三人が新聞を持参して、これはと思う記事を読み上げた。皆が、驚き、感心し、興味深そうに聞く。

この際、ここに集まる者だけでなく、広く参加者を募って一緒に新聞を読む。時には、見識者を招いて話を聞く。そして、お互いに意見を述べ、研究を発表する。

その計画を、十一月の会合で皆に話した。

「それは面白い!」

「そうだ。我々も勉強しなければ。子どもらに負ける」

皆が賛成だ。

「一応、社中を組む。しかし、参加は自由だ。誰でも随時に参加できる」

「芦原村や北山村の者が羨ましがっている」

「会へ入りたい人は、村外からでも良いではないか」

隣の芦原村や北山村にも呼び掛けることになった。

「会の名前はどうする?」

「そうだな・・・新聞とは、新しいことを聞くと書く。新しいことを博く聞く・・・うん。博く聞く会。博聞会だ」

皆に異論はない。簡単に決まった。

「いよいよ旧暦から新暦に切り替わる。旧暦の十二月三日が、新暦の正月元日になる。次に集まる時は新年だ!」

「よし。新暦の正月五日から始めよう。以後、毎月五のつく日に集まる。時間はどうだろう。開会は、日の長いときや短い時があるので薄暮から。夜は十一時まで」

新年の博聞会が楽しみだ。

小田県新聞

旧暦は明治五年十二月二日でお終い。翌日が新暦の明治六年元日となる。年の暮れがないのに、さあ正月だと言われて面食らったが、とにかく正月だ。

正月五日に、博聞会の初会合が開かれた。会場は、元の啓蒙所の粟根小学校だ。

正月気分に成り切れない面々が多数集った。

粟根村から、藤井平太さん、藤井平治さん、井伏民左衛門さん、藤原治郎兵衛さん、瀬良寛右衛門さん、水草利市さん、藤井又三郎さん、井伏朝一さん、豊田鶴次郎さん、河本忠兵衛さん、吉田磯太郎さん、藤江惠助さん、河本四郎平さん、粟井五市さん、河本太作さん、水草喜三さん、野田元次郎さん、釈惠日さん、貫名日將さん、そして私、窪田次郎。

粟根村の南隣りの芦原村から、安原勝之助さん、芦名茂九郎さん、安原梅三郎さん。

北隣りの北山村から、北山錬三さん、丹下静一郎さん、丹下佐平さん。

遠く備中の後月郡簗瀬村から、母方の縁者の山成正平さんが加わった。そして城下の福山から、粟根村出身の河本甚兵衛さん。

総勢二十八名となった。

そうは言っても正月だ。威勢がよい。

「ここに面白そうな記事がある」

「何、何?」

「いや、ちょっと分からん字がある。読んでくれ」

「自分で読めよ!」

こうして一緒に読めば、字が読めない者も話を聞く。そして、少しずつでも読めるようになる。新聞は、村に新しい風をもたらした。

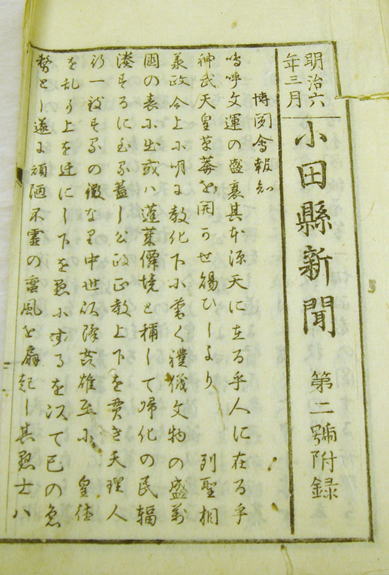

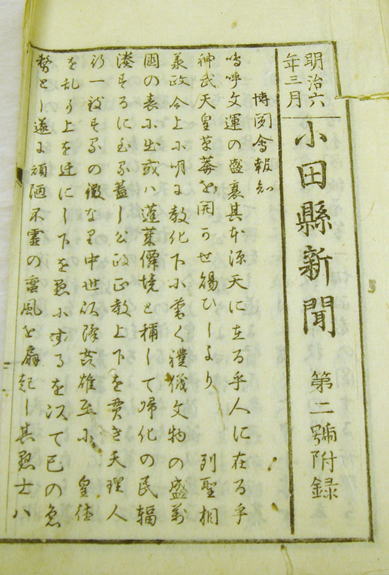

そしてこの正月に、『小田県新聞』が創刊された。

その創刊号を、興譲館館長の坂田丈平さんが持参した。

その緒言からして、創刊の意気込みが窺える。

『・・・小田県の如き昔日の野風一変して、漸次文明開化の域に至るに垂んとす・・・』

新聞の摺出所は、笠岡西本町の森田佐平さん。

森田さんは、細謹社の立ち上げに、丈平さんの呼び掛けで参加してくれた。私と同じ年頃と思われたので訊くと、天保六年の生れ。同い年の三十七歳だ。

森田佐平さんは笠岡村の副戸長で、矢野権令から発刊を促された。記事は県の告示から個人の投書に至るまで幅広い。新しい時代を先取りされる権令の積極的な姿勢を感じる。

その森田佐平さんから依頼があった。我々の博聞会は、新聞を会読して進んだ活動をしている。博聞会のことを記事にして、小田県新聞で紹介したい。

私に博聞会の趣旨を書くように頼まれた。

「広く四方の有志、男女老幼をお招きして懇談し、『博く聞き博く聞かせ』て私たちの智識を磨き、歴史に学び、これからの未来を明らかにして、山村の文明開化の一助となり、報国の一端とならんことを願い、博聞会を興した。」

この記事が、三月の小田県新聞第二号附録に『博聞会報知』と題して大々的に載った。参加者全員の名前も載った。博聞会の活動が県内に広く知られ、皆の意気は大いに上がった。

そして矢野権令は、展覧会を催された。

笠岡の地福寺と玄忠寺を会場に、五月の十五日から三十一日までの十七日間。電信器械、オルゴール付時計、大地球図、外国の戦争図、散髪器具、それに人体骨格、胎児の標本、顕微鏡などを陳列。

人体骨格を怖がり、これで話が伝わるのかと電信器械を不思議そうに見詰める。『学問のすゝめ』で誰もが知っている福沢諭吉先生の写真を展示。これが福沢諭吉か、どこかのおじさんに似ていると親しそうに指差す者もいた。

権令は、村を挙げて見学するよう戸長に手配を頼まれたとか。遠方からぞろぞろと押し掛ける団体もあった。

見学料は、新貨で一銭。

東京の博覧会と比べればこじんまりとしたものだが、来観者の驚きに差はなかった。

話はこの年の二月に戻る。またもや、悲しい報せだ。

江木鰐水先生が、急遽、上京された。ニューヨークのコロンビア大学に留学中の五十川基君が帰国した。病気が再発したためらしい。成績が良いと聞いたが、彼も熱中すると寝食を忘れる。無理をしたのでなければよいが。

その後、福山へ帰られた江木先生のお話によると、久敬舎や誠之館が同窓の小林達太郎君と佐沢太郎君、それに叔父の江木先生と基君の母親に最期を看取られて旅立ったそうだ。西欧の新しい知識をいろいろと教えてくれた基君だ。米国で彼が実際に見た、万民共治の政治の話を聞くのを楽しみにしていたのに残念なことだ。

そしてさらに八月の末、東京の阪谷礼之介君が亡くなったと、坂田丈平さんが知らせた。礼之介君は恩師の朗廬先生の御長男だ。東京にいる頃、礼之介君と丈平さんと私の三人で写真を撮った。あの写真は、あのまま本に挟んである。幼いときから先生の期待を一身に受けて勉強した。先生は気落ちされたことだろう。お気の毒なことだ。丈平さんは直ちに上京した。

弟の堅三、五十川基君、阪谷礼之介君と相次ぎ若者が死ぬ。遣り切れない。労咳が憎い。

『養蚕新編』

井伏民左衛門さんの弟の朝一君が、山の手の桑畑で作業をしている。声を掛けた。

「ここの桑も大きくなったね」

「あっ、若先生! この前は、本をありがとうございました」

朝一君は、養蚕に熱心だ。しかし、思うように繭ができないとこぼす。細謹社を通じて調べたところ、『養蚕新編』という本があった。関東は上毛の田島弥平という人が、自らの養蚕の実践をまとめたものだ。一冊六十二銭五厘。取り寄せて、朝一君に見せた。絵図入りの説明で、非常に参考になると喜んでくれた。

小田県は、養蚕業を『御国産第一ノ業』と位置付づけて奨励している。笠岡に製糸場があり、備後や備中から生繭が搬入される。既に年三十石を超えるまでになった。繭さえ良ければ、まずまずの稼ぎになる。県ではさらに、新工場の建設を計画しているそうだ。

もともと福山藩は、綿花の栽培が盛んだ。綿布は当地の伝統産品。甚平さんも一家で頑張っている。ところが開国以来、印度や中国から安い綿布が輸入されるようになった。英国の資本で機械化や大規模化が進み、大量に生産しているとか。甚平さんがやっているような家内工業では太刀打ちできなくなった。妻や娘が夜なべして働いても、工賃はわずかだと嘆いている。

県は、養蚕を元藩士の授産にと考えた。恩師の江木先生も、城の北の小丸山を開墾して桑の植付けに取り組まれている。そう言えば、東京の丸山中屋敷にも桑畑があった。

桑の木は、綿とは違って、痩せた土地でも育つ。灌水が要らない。粟根のような山の中でも、山裾を開拓すれば段々畑ができる。次男、三男の生きる道が開けると、朝一君は真剣だ。

しかし、養蚕の技術は難しいようだ。朝一君は苦労している。

「梅雨の頃になると、蚕の食いが悪くなります。桑が悪いとは思えないのですが・・・」

今は納屋で蚕をかっている。確信がないので、本腰を入れて増築できない。

「上毛から横浜の港へ、質のよい生糸がどんどん出ているそうです」

私も『養蚕新編』を読むのを手伝ったが、本を読むだけでは解らない。朝一君は、一度、上毛へ行って、著者の田島さんから直接、話を聞きたいと言う。

何とかしてやりたい。

箱田村の細川貫一郎君に相談した。彼も同じ悩みを抱えていた。

「百聞は一見にしかず。先進地で直接、指導を受けたいものです。朝一君は家を空けても大丈夫ですか?」

「次男だ。何とかなるだろう。問題は、上毛が研修生を受けてくれるかどうかだ。易々とは受けてくれないだろう」

「それは、訊いてみなければ・・・本を出したくらいだから案外」

獨有司ニ皈ス

そして、明治七年。

寒い、寒い。娘の類を抱くが、類は直ぐに膝から抜け出て家中を走り回る。子どもは風の子、親は炬燵の子か・・・とは言っても気になる。息子の林太郎を幼くして死なせてしまった。ついつい厚着をさせてしまう。

正月も末のことだ。細勤社のことや他の要件もあって笠岡へ行った。ついでに県庁へ行き、杉山課長に会った。

「窪田さん、この新聞を読まれました?」

「どれ? この新聞はまだ・・・」

差し出されたのは、一月十八日の日新真事誌だ。

「建言」という欄の記事に、『民撰議院ヲ立ル』とある。

これを建白したのは、はて?

江藤新平、板垣退助、後藤象次郎、副島種臣・・・征韓論に敗れて参議を辞任した方々ではないか。

杉山課長には、啓蒙所のことで大変お世話になった。以来、折にふれて彼と話をする。私が『下議員結構ノ議案』を県へ提出したが、そのままになっていることも話した。そして、政府と地方をつなぐ政治が大切だと話すと、彼もそう思うと言う。彼も、東京と福山を往き来して感じたのだろう。そんなことで気付いたのか、民選議院設立の建白の記事を私に知らせてくれた。

この建白書の中に、『政権ノ皈スル所ヲ察スルニ 上帝室ニ在ラズ 下人民ニ在ラズ 而獨有司ニ皈ス』とある。

論語の泰伯篇に『籩豆之事 則有司存』とある。「有司」とは、役人のことだ。

政治が一部の役人の独断専行になっている。

確かにそうだ。布告や指示が上から下へ降りてくるばかりで、『広ク会議ヲ興シ 万機公論二決スヘシ』の政治になっていない。

民選議院

次の博聞会で、その新聞記事を紹介した。

「民選とは、選挙をすることですか?」

「そうだ。粟根村で代議人を選挙したように、国の代議人を選挙する。それを民選議院と言う」

平治さんが、自信有り気に言った。

「若先生の下議員結構の構想では、どうだったですかね、国の代議人は?」

「県会の議員の中から選挙で選びます。それが天朝下議院の議員になります」

勘三君が、即座に答えてくれた。

「それなら、簡単なことではないか。各県の議会から議員を出せば」

「そうです。下議員結構の構想が実施されれば、直ぐにでもできることです」

すると平治さんが、

「それじゃあ、民選議院を言い出したのは、若先生が先だ。二年も先に」

そうです。私です・・・と言いたいところだが、

「それぞれの県で、国の代議人を選ぶ。そして代議人が県民の意見や願いを国に伝え、国政に参加する。日本も、民選議院が必要です。西洋の列国には、必ず民選議院があります」

佐沢太郎君が仏国の議会の仕組みを教えてくれた。村田文夫先生の『西洋聞見録』に英国の議会制度が載っていた。それらを皆に話した。

しばらく、皆は考えた。

「誰を選ぶのだろう?」

「誰をって、代議人をだ!」

「いや、そうではなくて・・・」

粟根村の選挙では、立候補ということがなかった。

「ああそうか、自分が代議人になりたいと名乗り出た者から選ぶのだ。お前も名乗り出たらどうだ!」

皆が、どっと笑った。

「ああ、名乗り出るよ。お前も名乗り出ろよ!」

「おい、おい。誰も彼もが出たら大変だ!」

「心配すな。出やせんよ」

皆がまた、笑った。

「小田県の名誉がかかっている。立派な人でなければ・・・」

「岡田大参事がおられる。集議院の議員をお務めになった」

「岡田大参事もよいが、もっと新進気鋭の人を」

「それなら興譲館の坂田館長がよい。東京に朗廬先生もおられることですし」

「それは申し分のない方だ」

簗瀬村の山成正平さんが相槌を打った。

すると、平治さんが、

「代わりの医者さえいれば、若先生だって」

「おい、おい。また、村が揉めるようなことを言うなよ!」

私の同仁館教授辞退で苦労したことを思い出して、皆が苦笑した。

「河本さん、御城下にも立派な方が沢山おられるでしょう?」

「それはもう。誠之館出のバリバリの若い方が」

河本甚兵衛さんは、御城下の福山にお住まいだ。

新聞は、皆の視野を一新した。

粟根のような山の中まで、東京の新しい出来事が伝わる。

新聞を読んで得意顔で話す。それを尊敬の眼差しで聞く。そして、今度は知った風に、他の人に話す。新聞の話題で持ち切りだ。

征韓論がどうのこうのと、いっぱしの評論家が多くなった。

彼らが言うに、征韓論に敗れた参議が腹いせに民選議院を持ち出したのだ。しかし、国政を薩長の好きにさせることはない。

なるほど、『有司』とは、役人の中でも特に「薩長の役人」を指しているのか。

そして面白くないのは、誰も彼もが、東京が唯一の表舞台かのように話していることだ。若い者も、少し学問ができれば、東京へ行きたがる。そして、政府の役人に成りたがる。これまでにも、小林達太郎君や佐沢太郎君などせっかくの優秀な人材が東京へ行き、官に就いた。彼らに続けとばかりに、若者の心は東京へ、東京へとなびいている。

東京も大事だが、この小田県も大事だ。粟根村も大事だ。

副戸長の藤井平太さんと話した。

平太さんとは、粟根の代議人選挙で苦労した。選挙をしようにも、字を書けない者がいる。仕方なく、二人で入札箱に張り付いた。灰を広げたお盆に、彼らが言う名前を書いて練習させた。しかし、選挙ができたのは、村の戸主の四分の一だった。

粟根村の選挙なら、近所の人や親戚、友人、仲人さんなど、平素から交流がある人の中から選べた。しかし、国の代議人となると、会ったこともない、知らない人の中から選ぶことになる。判断のしようがない。人の言いなりになってしまう。

私の下議員結構の議案でも思案したところだ。

将来はともかく当面、天朝下議院の議員は、字を書くことができて、県下全体を視野に判断できる『県官、中小学校ノ教官、啓蒙所ノ教師、惣県議員、惣戸長、惣取締役、其他有志ノ社人僧侶、有志の男女』が選挙する。そして選挙には、名前を書いた札を入れた封筒を、戸長が集めることとした。

民選議院を建白した元参議は、この点をどう考えているのだろうか? 選挙の方法を具体的に考えているのだろうか?

次のページへ 目次へ戻る

<ご参考>

・参考史料

窪田次郎の父亮貞の日記(広島県立歴史博物館蔵)

「細謹社創立願文」ほか細謹社関係史料(有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究・資料編」渓水社(同)

窪田次郎の子の定による「(次郎の)先考略歴」(同)

田島弥平著「養蚕新論」(群馬県立図書館デジタルライブラリー「養蚕新論」)

「日新真事誌」明治七年一月十八日付・日新真事誌(史料に見る日本の近代・国立国会図書館)

「小田県新聞・附録」明治六年三月付第二号(同)

小田県新聞

(蔵・広島県立歴史博物館)

文中に『・・・然るに山谷の荒村 見聞少く

新聞紙の如きも 読む能ハさる民 十の八九

亦憐む可きなり・・・社中社外の別なく有志の人々

思い々々に談席に登り・・・』とあり、

二十八人の名前が紹介されている。

窪田家から井伏家にかけての山裾

このあたり一帯は、

昭和三十年ごろまで

桑畑だったそうだ。

・参考文献

有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究」渓水社

「医師・窪田次郎の自由民権運動」広島県立歴史博物館(平成九年度春の企画展)

「広島県史・近代1」編集発行広島県

「岡山県史・近代1」岡山県立記録資料館

「福山市史・下巻」福山市史編纂会

塩崎智著「ブルックリンに死すー彼の地に倒れた幕末維新留学生たち」財団法人渋沢栄一記念財団発行「青淵」平成19年12月号

・参考ホームページ

田島弥平著「養蚕新論」・・・・・養蚕新論版木(伊勢崎市) 養蚕新論版木碑(群馬県) Silk New Wave 田島弥平宅

旧暦・新暦・・・・・Wikipedia旧暦

コロンビア大学・・・・・Wikipediaコロンビア大学

・登場人物

森田佐平・・・・・kotobannk森田佐平 kotobannk森田思軒

・舞台となった場所の今日

玄忠寺

展覧会の会場になった