「窪田次郎が遺した 日本の宿題」

第三章 下議員結構 その3

殺伐とした村々

東京から帰ると、暇を見ては。いや、暇を作っては、村々の啓蒙所を見て回った。手塩に掛けた我が子の成長を見るようで、楽しみでもあり、心配でもあった。

どの啓蒙所も、生徒は良く勉強している。先生も熱心だ。建物が粗末な啓蒙所もあるが、生徒は元気一杯だ。しかし、運営はというと、決して順調ではなかった。戸長や副戸長の半数近くが前年の大一揆で襲撃された。啓蒙所の設立に尽力された方々だ。

道々で見かける焼け跡の、赤茶けた庭木が痛々しい。焼け焦げた柱や梁が積み重ねてある。打ち壊しや焼き討ち。それを免れるため、炊き出しをして酒を振る舞い、土下座をして謝った。その心の傷も癒えていない。お辞儀をしても、ニコリともせずに目を背ける。村人のひそひそ話が気になる。

いち早く啓蒙所を開設した市村の土屋吉太さんも焼き討ちにあった。

そして、深津村の石井英太郎さんも一揆の襲撃を受けたと聞いた。お見舞いに石井さんのお宅へ向かう途中、遠くから高い屋根の旋毛を見て安心した。もしやお怪我をされたのではと思い、近所の人に、「英太郎さんはお達者ですか?」と尋ねたら、不審に思ったのか、返事もそぞろに立ち去った。

石井さんをお訪ねすると、大一揆で襲撃を受け、炊き出しや酒肴の持て成しをして辛くも焼き討ちを免れたものの、出納簿や衣類などを持ち出して燃やされたそうだ。

石井さんはお元気だ。啓蒙所のこと、藩札のこと、県庁のこと、東京のこと等々、ひとしきり話した。

五十川基君や佐沢太郎君などの洋学者も乱民に狙われた。そして、啓蒙所は異人の学問を教えると吹聴する者がいたとか。洋学や啓蒙所が気に食わない漢学者か寺子屋が言い触らしたに違いない。それにしても、そんな流言飛語に乗じる人達があったということだ。

戸長や商人が襲われたのは、維新前後の混乱に乗じて土地を増やし、巧みに商売をして金を貯めた、あるいは藩の威光を背に村民に無理を押し付けた。その恨みを買ったためだ。

戸長や副戸長にお願いした啓蒙所や報国両替会社の周旋も、人々にとっては同じように無理強いと受け止められたのかも知れない。庄屋へお願いした出資金は、小作料に転嫁されたことだろう。藩庁顧問として岡田大参事の元で働いた私も、藩の側に立つ者と白い目で見られたのではないか。啓蒙所を巡る時に感じた冷たい視線は、もしかして、それを恨みに思ってのことではないか、そして『学問のすゝめ』の無断印刷が福沢諭吉先生に伝わったのも、このような背景があったのではないかと気付いた時には、背筋が凍る思いがした。

大区小区

廃藩置県の前のことだ。

明治四年四月に、政府は戸籍法を布告した。

これを受けて六月に、福山藩は各郡に一名ないし二名の戸籍取調掛りを申し付けた。戸別に調査して戸籍を編成するとともに、身分や職業に拘わらず最寄りの五軒を一伍とし、十伍を一組とする編伍帳を作成した。後に言う壬申戸籍だ。

これにより、従来の寺による宗門人別帳は禁止された。

そして藩は、この戸籍をもとに大区小区制を布いた。

福山藩が、政府の方針を察知して先駆けしたものだ。

この大区小区制とは、五戸で一伍。十伍で一組。十組五百戸をもって小区とする。そして旧郡を一大区とするもの。

この新制度によれば、粟根村は百二十戸に過ぎないので、隣の芦原村と合体して第十五小区となる。そして安那郡は、十九の小区を有する第六大区になる。

小区に戸長と副戸長を置き、藩の布告を広め、戸籍その他の仕事をする。そして組ごとに組頭を配置して、戸長や副戸長の指揮下で戸籍の吟味、布告の触れ、組内の取り締りを行う。

我々第十五小区は、芦原村の村総代の安原勝之助さんが戸長になり、粟根村の村総代の藤井平太さんが副戸長になった。

「第六大区第十五小区か!」

「番号で呼ばれても味気ないな」

「いきなり、くっつけと言われてもなあ・・・」

「芦原村を通る度に、奴らはじろじろ見る。一緒になるのは嫌だ」

「芦原村の安原勝之助さんが戸長か?」

「それは、なんと言っても大庄屋の安原さんだ。致し方なかろう」

「しかし、戸長も副戸長も同格という話だ」

「正、副と区別して同格とは変な話だ」

粟根村は代議人選挙を実施したばかり。啓蒙所も始まり、自分達で新しい村を造ろうと盛り上がった矢先のことだ。

布達によると、小区が会議を行う際には、上座に戸長と副戸長、上の間に組頭、それ以下の者は下の間に座る。部屋が狭い場合は、土間に菰を敷いて座るようにと細々と指示している。

「副戸長様。どうぞ、どうぞ上座へ!」

いつものように行灯を囲み、膝を付き合わせている。平治さんの戯言に、皆が苦笑した。

「戸長の給米は年六石ということだ。今よりかなり多い」

「戸籍の仕事が増えるからだろう」

「結局、我々が出す民費が増える」

「戸籍は藩がやれというのだから、藩が負担すべきだ!」

「今までどおり、寺がやればよいのだ!」

藩庁顧問として、このような苦情を藩に伝えたが、政府の方針だから仕方がないとのことだった。しかし、このような一方的なやり方も大一揆の原因になったと思う。

小田県議事所

そして、明治四年七月に廃藩置県。

新任の権令矢野光儀殿は、その翌年の明治五年春に赴任された。

東京で朗廬先生から聞いた。矢野権令は、前任の葛飾県では凶作の時に貯蓄米を放出するなど庶民のために尽くされ、新しい施策に御理解のある方だそうだ。

矢野権令も、このような殺伐とした事態を憂慮されたに違いない。その年の六月に、戸長を選挙で決めるよう指示された。県が一方的に任命したのでは、戸長は県側とみなされる。戸長が選挙で決まれば、戸長は村民に支持され、信頼される。大一揆のように襲撃されることもなくなるだろう。そして、それまで多々みられた村外地主の戸長就任を禁止された。さすが開明的と言われる権令だ。

第十五小区の我々はどうするか。戸長の安原勝之助さんや副戸長の藤井平太さんと相談した。選挙は農閑期の正月に実施することにした。

そして八月の末に、副戸長の藤井平太さんが、郡役所の会議の帰り掛けに我が家へ立ち寄った。

「今日の話では、県に議事所が設けられるそうです」

「議事所?」

「そう。藩の公議局下局のようなものでしょう」

平太さんが、郡役所で書き写した県の布達を見せた。各郡から一名ずつ、正副戸長の内から事務に練達した者を大区の代表として詰め合せるとある。

「人選は県の方で?」

「そうでしょう」

「郡内に正副戸長は沢山いる。安那郡に小区が十九。正副戸長なら倍の三十八人。その中から一人を引き抜いて?」

「そう・・・県官は着任して間もない方ばかりだから、事務に詳しい戸長と相談したいのでしょう」

「それで上手く行くのかな?」

案の定、県の議事所の議員の選任は難航した。県から頼まれても、戸長が尻込みして議員に成り手がない。県と住民の板挟みになり、大一揆の二の舞になるのを恐れたからだ。

戸長を選挙で決めるのなら、議事所の議員も選挙で決めるべきだ。

旧福山藩の公議局下局は、『博ク公議を興シ』の理念のもとに、郡や市の中から身分に関係なく議員を選出した。議事所のように県の一方的な選任では、藩の公議局下局に劣る。形だけ公議局下局の真似をしてもだめだ。

東京にいる時、村田文夫先生や佐沢太郎君が話していた。

例えば仏国だ・・・日本と同じように村があり、郡があり、県がある。政府の意向は、県知事、郡長、村長へと末広がりに全国へ伝わる。そして村の意見や願いは、すり鉢の底に水が溜まるように、村の議院から郡の議院へ、県の議院へ、巴里の議院へと集まる。

新しい政治は、こうでなければならない

為政は国の意向を県、大区、小区へ。議政は小区会の思いを大区会、県会、国の議院へ。この為政と議政の両輪が旨く回って、初めて良い政治ができる。

「戸長は為政の者だ。それが議事所の議員になるのは、為政と議政の混同だ。それはまずい」

「ということは?」

「為政は為政で、小区に戸長、大区に区長、県に県令、そして政府に太政大臣」

「そして?」

「議政は議政で、小区会、大区会、県会、そして天朝下議院」

平太さんと話しながら、閃いた。

矢野権令の方法は、いま一つだ。県の議事所の議員も選挙で選ぶべきだ。そして、為政と議政を明確に分ける。

急ごしらえの県には、政府選抜の士族が県官として送り込まれた。彼らは、話合いを大切にする福山藩の伝統を知らない。

藩の公議局下局を立ち上げ、議長を務めた五十川基は、ニューヨークだ。粟根村の代議人の選挙を勧めてくれた佐沢太郎は、文部省に行ってしまった。福山藩出身の県官が気兼ねして言い出せないなら、私が言わなければ・・・私が言わずして誰が言う。

思いついたら止まらない。ああしたら、こうしたらと口を出したくなる、私の変な虫がまた、むらむらと頭をもたげた。

下議員結構ノ議案

平太さんが帰ると、そのまま座敷に籠った。

為政については、小区の戸長の中から代表を選び、大区の区長にすればよい。それなら造作もなく決まる。住民が選んだ戸長の代表だ。住民からも信頼される。

そして、県には県令、国には太政大臣。

議政について、

小区会は、粟根村の代議人選挙の例によって、五伍に一人、すなわち二十五戸に一人の議員を選出。

大区会は、各小区会の議員の中から一人ずつ議員を選出。

県会は、各大区会の議員の中から一人ずつ議員を選出。

天朝下議院は、各県会の議員の中から一人ずつ議員を選出。

こうして、小区会から大区会へ、県会へ、天朝下議院へと連結する大構想だ。下議員を下から上へと結ぶ・・・そうだ、『下議員結構』とでも呼ぼうか。

待てよ・・・そうなると、小区の一議員が天朝下議院の議員まで四重に議員を兼ねることになる。それは負担だ。天朝下議院や県会には、大所高所から判断できる、県や大区の代表として相応しい方を議員に送るべきだ。県や大区で別個に選挙してはどうか。しかし、小区の選挙のように、各戸に選挙を呼び掛けても無理だろう。毎日、田圃に張り付いて農作業をする人達には、村の外の世界が分からない。誰を選んだらよいか分からないだろう。字を書ける人も限られる。

どうすればよいか。

「御飯ですよ!」

何度呼んでも座敷から出て来ない。妻が部屋へ夕食の箱膳を持って来た。娘の類もよちよち歩きでついて来た。妻は、また始まったかと、何も言わずに出て行った。類も、にこりともしない私に近寄り難いとみたか、妻の後を追った。

娘に、内心、許せと思った。

やはり選挙だ。選挙をするべきだ。

県会の議員は、大区ごとに選挙をする。選挙をするには、大区全体を見渡して人物を鑑定できる人、字も書ける人でやるしかない。当面は、『戸長、組頭、取締役、惣代議人、小学校教官、啓蒙所教師、其他有志ノ男女』で選挙をする。

選挙は、戸長がお世話する。

名前を書いた札を封筒に入れて封をする。その封筒を、正月元旦から戸長が集めて回り、十五日に郡の集会所に持ち寄り、十一時から開札する。

そして選ばれた県会の議員が、大区会の議長になる。そうすれば、大区の事情を承知して県会に臨める。

天朝下議院の議員はどうするか。

新たに候補を立てるのは難しい。県会の議員の中から選ぶ。しかし県会の議員は、一つの大区から選ばれただけだ。改めて県下全体で、県会の議員の中から選挙する。当面は、県下全体を見渡せる『県官、中小学校ノ教官、啓蒙所ノ教師、惣県議員、惣戸長、惣取締役、其他有志ノ社人僧侶、有志の男女』が選挙をする。

そして、できるだけ多くの者が政府や東京の空気を吸ってくるのが好ましい。そのため半年交代にして、重任を認めない。従って、選挙は、毎年二月と八月の五日から始める。同じように戸長が封筒を集める。県官の封筒は県庁で集める。それらを、二月と八月の十五日の十一時に県会所において開札する。

ふー、疲れた。虫の音に釣られて庭に出た。下弦の月が庭を照らし、背戸の山から下りてくる風が心地よい。

面白いものができる。これを条文に書き換えるか。

その夜は、とうとう徹夜になった。

書き換え、書き換え、次の日も、次の日も没頭した。

寝不足で疲れた。暑い日中、ぼんやりと草案を読み返していた。

そこへ、勘三君がいつもの報告に来た。

「子ども達は帰りました」

「やあ、御苦労さん」

「それは、何ですか?」

「これか、これはね・・・そうだ。持って帰って、読んでみてくれないか?」

その夜はぐっすり寝た。

翌日、勘三君が、

「これは、正に『万機公論ニ決スヘシ』ですね!」

さすが、勘三君だ。飲み込みが早い。

「子ども達にも聞かせたいですね、会議の様子を」

なるほど、そうだ。粟根村の代議人の議会には、啓蒙所を議場にする。やむなく啓蒙所を休みにするが、子ども達は窓越しに議会を見ている。子ども達に聞かせてやれば、それも勉強になる。

理想を言えば、同一敷地内に議事所の建物と啓蒙所の建物を並べて建て、適宜、議会を傍聴させる。そして、議事所の玄関に布告や決議を掲示し、『生徒ヲシテ 一々暗記セシメ 必ズ其父母ニ告サセ』る。組頭や伍長からの誤達を防ぎ、遺漏を補うためだ。そうすれば、家に帰って親と子が話し合い、議会で何が問題になっているかを知り、親子ともども政治を学ぶ。そして、解らないことがあれば、啓蒙所の教師に聞けばよい。

構想の末尾に、正面に小区の役所と議事所、右に啓蒙所、左に教師の宅を配置した理想の図を描き添えた。

この構想を、副戸長の平太さんに見てもらった。

平太さんは、次の会合で皆の意見を聞いてみようと言われた。

会合で構想を説明すると、いつものように平治さんが口火を切った。

「若先生、これを県内で?」

「いや、小田県だけではなく、日本全国で」

「日本全国で?」

「そう、全国の津々浦々で。粟根村のように、議員を選んで」

昨年の粟根村の選挙を思い出して、いろいろな意見が出た。

「人に言われて名前を書く者がいる。それでは、だめだ」

「そう。自分で考えて、平素の万事を見て、本当に頼りになる人を選ぶ」

「女も選挙する?」

「もちろん!」

「だったら、女も選挙できるとはっきり書けば?」

「そうだね。『女ト雖トモ志アル者ハ 入札ノ権ヲ許ス』と書き加えよう」

「議員は誰でもなれる?」

「もちろん!」

「実際には、小作人が少ない」

「誰でも議員になれる。『職業・貧富・才不才・学不学ニ拘ハラズ』これもはっきりと書き加えよう」

「現実問題として、議員は議会の時に仕事を休む。貧乏人は辛い。一回の議会にいくらかお金を出してはどうか?」

「お金を出すとすれば、どのくらい?」

「まあ、普通の日当程度。どうだろう、七銭くらいか? 金は小区で持つ」

「その替わり、議会に必ず出席する。出席できない時は、代人を立てる」

「大区会は遠路となる。十五銭か。大区から出す。県会の議員は、大区会の議長も兼ねて忙しい。月給にして月十円位。もちろん、県が出す」

格外ノ大事件

副戸長の平太さんが、自らの体験を打ち明けた。

「小区の代表と言われても、困る時がある。例えば、この前のような分担金の問題。決まれば、皆が分担金を出さなければならなくなる。私だけで、はい、よろしゅうございますとは言えない。そうした重要な問題は、持ち帰って皆さんに相談したい」

なるほど。副戸長として苦労されている平太さんの御意見だ。

「重要な案件については、一旦、小区の議会に持ち帰り、小区の議会の意見を聞く」

条文に、大区会において、『若シ 一己ノ思慮ニ能ハサル事件ハ 決議ニ至ラズ 一応引取リ 其区ノ戸長等ト申合セ 小区臨時会議ヲナシ 其上ニテ大区会ヘ通達可致事』の一条を設けた。

「そしてどうだろう? 特に『格外ノ大事件』は、代議人の議会で決める前に・・・」

「『格外ノ大事件』とは?」

「例えば去年の啓蒙所。村にとって大事件だった。それから、村費の戸別割を増やすとか、橋を架け替えるとか、そのために借金をするとか。これも、村の大事件だ」

「そうだ。私もそう思う・・・この前、村費の戸別割を引き上げたが、組内に知らない者がいた。聞いていない、聞いていないと言われて、お金を集めるのに苦労した。このような大事件は、あらかじめ村の皆に相談してから決める方が良い」

「私も皮肉を言われた。いつ決まったのか? 決める前に話があってもよかろうと」

「そうだ。代議人を選んだからといって、代議人にすべてを任した訳ではない」

「そうだ。大事件は、やはり皆に相談して決めるべきだ」

「しかし、啓蒙所の時には困った。皆に相談したが、いろいろな意見が出て、なかなか決まらなかった」

確かにそうだった・・・啓蒙所のことで全戸が集まったが、なかなか決まらなくて困った。どうすればよいか、佐沢太郎君に相談した。その時、太郎君が言った。米国や瑞西の村では、全員が集まる総会があるとか。大勢で話し合うが、まあまあのところに落ち着くそうだ。

それが今の我々にはできない。

「いや。啓蒙所の場合も、それまでによくよく話をしていたから、代議人の決定に文句を言わなかった。やはり、事前に皆に話しておくことが大切だ」

私は考えた。

事前に皆に話す。そして議会で決定する。

そうだ、こうすれば良い。

一度は小区内の全戸を集めて、丁寧に議案を説明する。そして意見がある者は、三日以内に近場の議員へ申し出る。議員はそれを記録して、四日目の臨時議会で発表したうえで決議する。それなら全員に相談したことになる。

次の一条を設ける。

『格外ノ大事件ハ 戸長組頭取締役代議人ノミニテ決議致間敷、一応小面一同ヲ会シ 丁寧ニ説キ聞セ、所存有之者ハ 三日ノ内ニ近場ノ代議人ヘ申出サセ、第四日目ニ臨時会議ヲ以テ決議ス可シ』

「これなら、どうだ?」

「それでも、後で文句を言う奴がいる」

「反対したことには協力しない者がいる」

「そんな奴は、呼びつけて注意する」

「注意してもだめな奴がいる」

「そんな奴は、そうだ、こうしよう。名前を役場の掲示板に張り出す」

「そうすれば、反省するだろう」

「うん。次の条文を書き加えよう・・・『三日内ニ申出ズシテ 決議ノ誹謗致ス者ハ総テ 狂乱ノ者ト看做シ 役場ニ其姓名ヲ掲ケ置可申事』」

「なるほど」

論議は尽きない。

粟根村の代議人議会もそうだった。

『能言ノ者』を『開達家』と思い、

『沈黙不決ノ者』を『深謀遠慮家』と思い、

まあまあと『抑制ノ術ニ長シタル者』を『胆略勇決ノ人』と思う。

そして、せっかく議会に出席しても発言しない者がいる。

逆に、いつも発言して混ぜ返す者がいる。

怒りを露に責める者がいる。

我が事ばかり言って、他人の意見を聞こうとしない者がいる。

そのようなことでは困るので、注意事項を具体的に条文に書いておけば参考になるだろう。粟根村の代議人議会の経験を生かせる。

書いては消し、書いては消し。

草稿はぐちゃぐちゃに黒くなった。

思えば、東京から帰って以来、我を忘れて動き回った。

診療の傍ら、啓蒙所を巡った。

そして、下議員結構の構想作りに没頭した。

夏の疲れもあって、身体がだるい。この二、三日、夕方になると眠くなる。うとうとと転寝をした。

次のページへ 目次へ戻る

<ご参考>

・参考史料

「大日本古記録・江木鰐水日記・下」東京大学史料編纂所・・・・明治四年九月二十二日の日記(漢文)に、

『暁 引野・深津・市村之民、後起勢鋭、既焼・・・又到 石井英太郎、々々々徒跣而開門迎拜好来々々、飢供飯、渇者供茶及酒、

責出納簿、預集無用之帳簿、為一箱出之、乃破裂之、而之別族樋口欲焼之、近隣之民懇請白、焼之禍及四隣、乃出財物・

衣類而焼之・・・』

福山藩大区・小区設定(「広島県史・近代1」編集発行広島県・天野宣彦氏蔵「変製録」)

小田県総代詰所開設につき布告「議事条件」(岡山県史料・小田県史)

「下議員結構ノ議案」(有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究・資料編」渓水社・広島県立歴史博物館蔵)

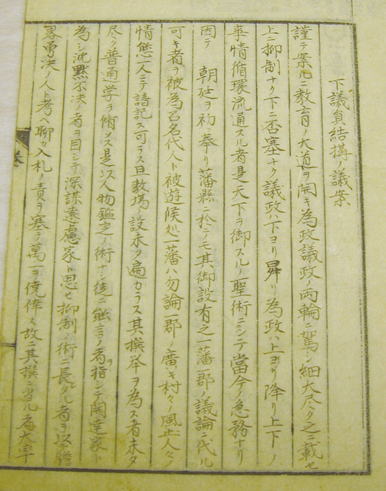

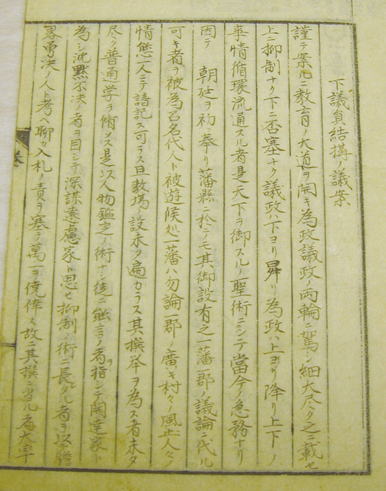

「下議員結構ノ議案」草稿の冒頭の頁

(蔵・広島県立歴史博物館)

『謹テ案ルニ 教育ノ大道ヲ開キ 為政議政ノ

両輪ニ駕シ・・・』に始まる。

続いて次の項目の条文定める。

○小区会 その盟約十二条

○大区会 その盟約七条

○県会 その盟約八条

○天朝下議院

そして『右ノ如ク相連環致シ置候ハヾ・・・

実地験習ノ効ヲ積ミ・・・御誓文ヲ奉感戴・・・

私欲ノ迷路ヲ出テ 天地ノ公道ニ立チ帰リ・・・』

と結ぶ。

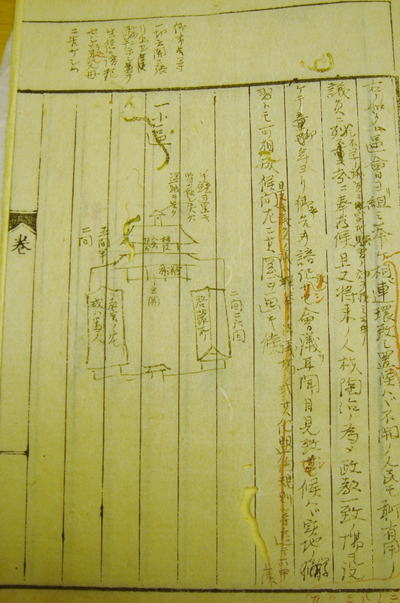

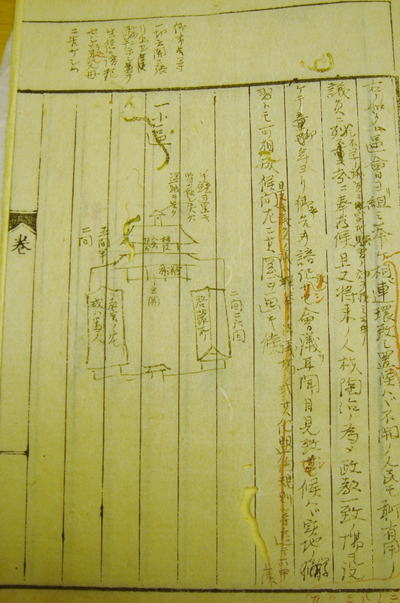

「下議員結構ノ議案」草稿の末尾の頁

(蔵・広島県立歴史博物館)

『・・・人材陶冶ノ為 政教一場ノ局ヲ設ケテ

幼年ヨリ実地ノ見聞致サセ候ハヾ

空学ノ弊ヲ免レ可申・・・』と述べ、

村役場や議場と啓蒙所を併設した

図面を描き添える。

正面に村役場と議場、二階建て、

その上に半鐘を備える

右に啓蒙所 左に教官の宅

・参考文献

有元正雄ほか著「明治期地方啓蒙思想家の研究」渓水社

大島美津子著「明治のむら」教育社歴史新書

「医師・窪田次郎の自由民権運動」広島県立歴史博物館(平成九年度春の企画展)

「広島県史・近代1」編集発行広島県

「福山市史・下巻」福山市史編纂会