| シリーズ 18 ・ |

川小田の岡本周吉(古川正雄)と福沢諭吉 ・ |

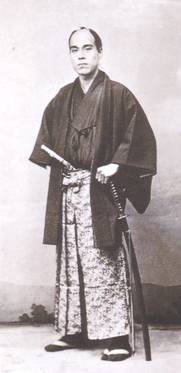

写真は「古川正雄を研究する会」のパンフから

旧芸北町川小田生まれの

「古川正雄を知っていますか?」

古川正雄を研究する会 があります

案内のパンフレットから

「古川正雄は、福澤諭吉の愛弟子として、日本の近代教育の礎を築いたひとりです。

わが国最初の小学校教科書「絵入知恵の環」を著したり、視覚障害教育に力を注ぎました。

しかし、この郷土が生んだ優れた人物について業績はあまり知られていません。

そこでこの度、地元有志で古川正雄の隠れた業績や故郷とのかかわりを掘り起こす「古川正雄を研究する会」をつくりました。

幕末から明治の激動の時代、川小田で生まれた古川正雄は幾多の試練を乗り越え、教育界に多大な業績を残しました。

その足跡をわたしたちと一緒に探求してみませんか。」

古川正雄を研究する会

会長 増田邦夫

年会費 千円

申し込み先 北広島町川小田75 芸北支所

TEL 0826-35-0111

北広島町川小田694 増田邦夫

TEL 0826-35-1128

古川正雄は、天保8年(1837年)、川小田村に生まれました。

福澤諭吉は、旧暦の天保5年(1835年)の生まれ、誰にもよく知られた人です。

と言っても、福澤諭吉はなぜ有名なのか、何をした人か、なぜ1万円札になったのか,まだまだ充分に理解されていないように思えます。

一般に知られているのが、「学問ノスゝメ」

しかし、この「学問ノスゝメ」も、「人の上に人をつくらず・・・」 単に平等を説いた、又は学問=勉強の大切さ述べたものと思われているキライがあります。

ましてや、福澤諭吉が「分権論」という本を記述していることなど全く知られていません。

これについては、「朝風 第14号」でお伝えしました。

要するに、福澤諭吉が心配して世に問うた「学問ノスゝメ」や「分権論」は,今日にしてなお新しい、日本の課題なのです。

このことについては、小生の著「自治のすゝめ」に・・・・・要約版「自治のすゝめ」第十七章

この本は、北広島町図書館にあります。各地の中央公民館から取り寄せることができます。

この本については、「朝風 第3号」でも一部紹介しています。

中津藩士の頃の福澤諭吉

古川正雄のことが、この福澤諭吉の自叙伝「福翁自伝」(福澤諭吉著)の中に出てきます。

諭吉は、大阪で緒方洪庵の「適塾」の塾長をつとめていましたが、藩の命令で江戸に 蘭学の塾を開くことになり、誰か同行者を探しました。

福翁自伝から、

「・・・・・塾中にだれか江戸に行きたいという者はないか、

江戸に行きたければ連れて行くが

どうだ、実はこういうわけで金はあるぞというと、即座に

どうぞ連れて行ってくれといったのが岡本周吉すなわち

古川節蔵である。

「よし連れて行ってやろう。連れて行くが、きみは飯を

たかなければならぬが、よろしいか。・・・・」

この岡本周吉について、同書には注で、

「岡本周吉は安芸国山県郡小田村の庄屋岡本建雄の五男、幼名を亀五郎といい、大阪緒方塾に入門のときは、周吉と称していた。福澤塾最初の門人でありまた最初の塾長であった。江戸に出てから名を節雄と改め、福澤の世話で幕府の旗本古川家の養子となり、海軍に出仕して艦長となり、維新のとき榎本武揚らとともに函館五稜郭に立てこもって官軍に抗したが、のちに許されて古川正雄と改名し、

明治政府の海軍や工部省に出仕した。

著書翻訳も相当あり、その最初の訳書「万国政表」はわが国統計学上珍しい文献として珍重されている。明治十年五月死去。」

とあります。

諭吉は、戦いを好まない人でした。

官軍と幕軍の一部が上野で戦った時にも、大砲の音を背に悠然と講義をしたことで知られています。

その諭吉が止めるのも聞かずに、周吉は榎本軍に加わりました。

福翁自伝の1節「 古川節蔵脱走 」に

「 弟のようにしていたから、私はその話を聞いて親切に止めました。「ソリャよすがいい。

とてもかなわない・・・・」 」

節蔵らは負けて捕らえられました。

きゅうもん

そのときのことが、福翁自伝の1節「 糺問所に古川節蔵を慰問す 」に書かれています。

糺問所とは、「 牢屋のようなもの 」で、芸州の出身のためか、「 芸州の屋敷に監禁されて 」いました。

諭吉はこれを訪ねて、差し入れをしたり、減刑のため手を尽くしました。

言うことを聞かなかった節蔵ですが、それでも可愛がり、面倒をみました。

諭吉は「学問ノスゝメ」の中で、旧来の漢学(儒教)を教え、知識偏重で暗記を競うような学問を否定し、実学=生活の向上に役立つ合理的な学問を推奨しました。

この諭吉の主張は文明開化の時代の要請を受け、「学問ノスゝメ」は明治5年から出版され、当時のベストセラーになり、教科書として活用されました。

古川正雄の「教育」も、この諭吉の影響を受けているものと推察されます。

もともと芸州は維新に出遅れ、保守的な状況にありました。そうした中で育った周吉が、諭吉らの新しい世界に溶け込めたのはなぜか ? (医術を学ぶことがきっかけとは思いますが・・・)

諭吉が止めるのに、幕軍側の榎本らに加わったのはなぜか?

興味のあるところです。

しかし、正雄が死去して後の明治14年の政変を境に、教育はゆがめられます。

諭吉は、このことを憂え、しきりに反論しました。

この諭吉の指摘にもかかわらず、教育に儒教が復活し、富国強兵のため教育が政治の具とされ、やがて儒教を取り入れた親孝行・愛国心の「教育勅語」となり、悲惨な結幕に向かって歩むことになりました。

この「古川正雄」について ウィキペディア フリー百科にあることを知りましたので

どうぞ、ご参考に

古川節蔵

**********************************

(22.8.23)

古川正雄が官許を得て、日本で最初に発刊した教科書「絵入智慧の環」を実際に見たわけではありませんが、その内容が、名田富太郎著「山県郡教育誌」に紹介されています。

その概略は、

絵と書を対照して学習しやすいようにしたもので、

明治3年9月初編

上巻 平仮名、単語、数字、父母、方位、天文、四季、月名、十干、十二支、農業

下巻 片仮名、単語、名詞、代名詞、形容詞、動詞、副詞、後詞(?)、接続詞、嘆息詞、

「わたりもののなよせ」(舶来品の名寄せ=輸入品の列記))

・・・蒸気船、蒸気車、たもと(懐中)時計、自在車(自転車)、象、かぼちゃ、

さぼてんなど絵入りで

明治3年11月第二編

上・万国尽(つくし)の巻 五人種、六大洲、五大洋及び各国の国旗

下・詞の巻 文法 孝行

第三編

上・大日本尽(つくし)の巻

下・詞の巻 文法(明治5年春刊行)

第四編

上・名所の巻 国史の大要を序に国内の名所を列叙

下・詞の巻 文法(明治5年5月刊行)

絵を使って解りやすいものに、子どもたちが興味を持てるように、そして漢文よりも平仮名、片仮名を用いて誰もが読み書きできるように・・・・寺子屋のように特定の子どもだけでなく、全ての子どもたちが皆、教育を受けられるよう、新しい教育観をもって作成しています。

これらの教科書は、明治5年9月8日小学教則において用いるよう、文部省は指導しています。

この古川正雄が取り組んだ教育について、 本町の小学校教諭の立川智子さんが、6年生の教材に使っておられます。

その社会科学習指導案を紹介します。

「明治の教育改革と北広島町の教育者 ~ 新しい風 明治維新」 平成21年度

明治維新とは、

福沢諭吉の「学問のすゝめ」のこと、

実際に「絵入智慧の環」を教材に使って、

寺子屋と小学校の様子を絵で見せて、その違い

など

***********************************

ここから直接、地方自治を確立する会 へ