�@�V����1���~�D�����V�@�g����ɂȂ�܂����B

�@�Ȃ��A���V�@�g����Ȃ̂ł��傤���B

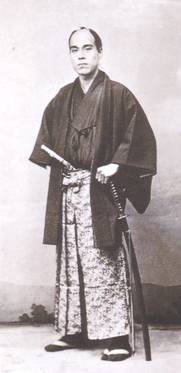

�@���V�@�g�͢�w��̂��T�߁v�̒��ҁB���̖`���̈�߁A

�@�u�V�͐l�̏�ɐl�炸�A�l�̉��ɐl�炸�v

�͗L���ł��B

�@���V�@�g�́A�V�ۂU�i�P�W�R�T�j�N�̐���ł��B

�@�����ېV(1868�N)�̂Ƃ��A���ɂR�R�B

�@���V�@�g�����������̂́A�]�ˎ���ł����B

�@���V�@�g�̕��́A���Ô˂̉������m�ł����B

�@�㋉���m�̖�����܂܂ɉ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ�

���̎p�����āA�������x�̖��������������Ă��܂����B

�@�(������)�唴���x�͐e�̓G�v(�������`�j�Ƃ܂Ō����Ă��܂��B

�@�����A�����ېV���B�����J�����B�V�������オ����̂��B

�@�m�_�H���̕����x�z�ɐ��܂����A�x�z�҂Ɉ˂肷���鐫�����̂ĂȂ���E�E�E�E�E

�@���̂��߂ɁA�N�����w����E�E�E�E�E���ꂪ�A�@�g�̢�w��v�ł����B

�@�������A�ېV��������̐����������炸�A���ɐ��{�Ɉ˂肷����A

���{�ցA���{�ւƂȂт��Ă���B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃł́A���������Ȃ��B

�@�@�@�@�u��g�Ɨ����Ĉꍑ�Ɨ����v�@(��w��̂��T�߁v�j

�{���ɂR�K

| �@�@�E�E�E�E�E�������A�����A�����Ƃ����s���ɗ���A���ɗ���A���邢�͖��S �@�@�C�Â������ɂ́A��800���~�A������l������700���~�̎؋������ɂȂ��Ă� �@�@�܂����B�E�E�E�E�E�E���V�@�g���A���Ȃ�����鏊�ȂȂ̂ł��B |

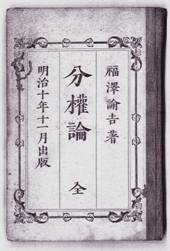

���V�@�g�́A�u�w��̂��T�ߣ�ɑ����āA����10�N��

�u�����_�v�Ƃ����{���o�ł��܂����B

���V�@�g�́A���������{�ɂ��W���̕��Q���w�E���A

�����̕K�v��������Ă��܂��B

[�����_�v���甲��(�����͌����A�ӂ�����ŏ����Y���܂����B)

| �@�@�W���_���́E�E�E�E�E�n���ׁ̍X�Ƃ������Ƃ܂Œ����ɏW�߂āA �@����l�̎�����S���Ɏ{���A�e�n�������K���ɂ�������炸�A �@�^�������̔@���Ȃ炵�߂�Ɨ~����E�E�E�E |

�E�E�E�E�E�����܂��ɂ��̂悤�ɂȂ�A�S�������I�ŁA

���̓y�n�̓��F��ւ�͎����܂����B

| �@�@�������������W�����āA�n���̏����̐����̂��Ɓ������i�������j�܂� �@�����o���悤�ɂȂ�ƁA���̐��͂����▾�Ȃ�E�E�E�E �@���i�����Ǝ����j�̏W�����l���Ǘ��������A�E�E�E�E�E�Е��i�Ј��E���]�j���� |

| �@(�n���̎��������Ɂj��˒�(����l�j�̎��͊����i���{��l�j �@�̖��Ȃɂ��āA���̐g�������{�ז��̏���l���O�Ȃ炸�B �@�u�������i�Ƃ�Ȃ����Ɓj�����i��������j�v �@�@�@�@�i�������Ȃ����Ŏ����͔�ׂ�ƌ����ĈВ���R�E�����̂悤�Ɂj �@�����犯��(���{��l�j�̋C���������ď��O�̎ҋ��i���l�j�� �@����(�В���j�E�E�E�E |

���ɑ��k����A�u���⌧�ɑ��k������ƌ����E�E�E�E

�@�E�E�E�E�E�u���⌧�̎w���ł��B�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł��B�v

���̐E�����A���̖�l�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

| �@�@�W���_�҂́E�E�E�E���{�́A�n�����l���i���j������(�n���������j�������� �@(��ׂ�)�D����(�����B�j�@�������{�������J���ŁA�n���̐l�������q�A �@�������_���ŁA�n�����ɖ��A�����͎����s���Ɋ���A�n���͖��ɏ]���Ɋ��� �@�i�Ƃ��悤�Ȃ��Ƃł́j������҂͂܂��܂������A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�Ȃ�҂͂܂��܂��Z�ƂȂ�̂݁E�E�E�E �@�n���̐l���Ɍ��͂�������u�����̎�ɗ����i�����j��n���v���@���B �@����(���s�Ɂj����A���犵���̓���҂̈������̂݁E�E�E�E |

�� �� �� �S�S �� �~ |

������ �@�l�� ���@�� ����� ������ ���̑� |

| ���̑��̎��� | |

���� �@(���̎؋��j �@��34���~ |

|

| �n����t�� �@��P�U���~ |

|

| �� �� �� �o �� �S�V �� �~ |

�n���ւ� �⏕���� ��20���~ |

| ���̑��� �@�@�Ώo ��27���~ |

|

| ���̕ԍ� ������X���~ ������9���~ |

|

�@�@���̗\�Z

�@�@�@����17�N�x��ʉ�v

�@�@�@�@��82���~

�@�Γ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ώo

| ���� �@�@34���~ |

| �n����t�� �@�@��t�� �@�@68���~ ���� �@��t���� �@�@�@8���~ |

| ���⌧�� �@�⏕���� �@�@23���~ |

| ���S���g�p�� ���̑��P3���~ |

| ����(�؋��j �@24���~ |

| �� �� �s �� �o �� |

������C�U�� �@�@21���~ |

| �⏕���� �@�@22���~ |

|

| ���ʉ�v�J�o�� ���̑� �@18���~ |

|

| �ϗ��� �@�@7���~ |

|

| �����I�@�o�� | ���ݎ��Ɣ� �@21���~ |

| �`���I�o�� | �l���� �@�@�R�R���~ |

| �}���� �@10���~ |

|

| ���̕ԍ� �@���{26���~ �@�����@5���~ |

�k�L�����̗\�Z

�@�@�@����17�N�x��ʉ�v

�@�@�@�@�@162��8�疜�~

�Γ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ώo

�@�s�����́A���������⌧�̌�t����⏕���E���S���Ɉˑ����Ă��܂��B

�@�������悤�Ƃ���A���⌧�𗊂�Ƃ��Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E���V�@�g���뜜�������ˑ��̑̎��́A�����ς���Ă��Ȃ��̂ł��B

�@���̍\�������Ƃ����悤�Ƃ����̂��A�@�A�B�����̉��v���O�ʈ�̂̉��v�ł��B

�@�@�⏕�������A��t�����A��t�������B�����ڏ����E�E�E�E�E�����������Ϗ���

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�ł𑝂₷�ɂ́A�n��o�ς̊������������ւ�d�v�ɂȂ�܂��B

�@�������A���{�̉ߓx�ɕs�ύt�Ȍo�ύ\���́A�꒩��[�ɉ��P�ł������ɂ���܂���B

�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�n��̌o�ϗ͂̊i���߂��t�����x�͕K�v�ł��B

�@�������A���s�̒n����t�Ō�t�����x�́A�����ւ�ȏɂ���܂��B

�@������x�A�O�y�[�W�̐}���������������B

�@���̍����͊�@�I�ɂ���܂��B

�@���N�A�ԍψȏ�̎؋����d�ˁA�ݐϊz�͖�800���~�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B

�@���̂悤�ȍ����ɂ��邽�߁A���́A�Ŏ������ł͌�t�Ō�t�������肸�A���ʉ�v�Ŏ؋����ĕ�U���A����ł���t�����s�����邽�߁A�s�������Վ���������i�{���ł́A5��6900���~�j�Ƃ����Վ��̎؋��ŕ���Ă���悤�ȏł��B

�@

�@�����n�����A���̂܂܂ł͑�ςȂ��ƂɂȂ�܂��B

�@�v�������s�����̉��v�ɔ����Ă��܂��B

�@�E�E�E�E�E�E���̂悤�Ȏ����A�{���ɂ��s�����v���i�{�����������A�s�������v���i�����ݒu����܂����B

����17�N6���@��1��@��ᒬ�c��

���@�k�L�����s�����v���i�{���ݒu���@����@�@�@�@�@��

���@�k�L�����s�����v�R�c��ݒu���@�@����@�@�@�@�@�@��

����17�N9���@��2��@��ᒬ�c��

���@�ꌈ�����ɂ��

�@�@�k�L�����ېݒu���̈ꕔ������������@����@�@��

�@�@�@�@�@�i�s�������v���i���̐ݒu�j

http://www12.ocn.ne.jp/~jiti2/

�@�@�n���������m�������

�@�@�@��\�@���@�{�@���@�M

�@�@��P�S���i�s�������v�j

�@�@�@�@�Q�O�O�T�E�P�O�E�U

�푈�ւ̓����A�܂��ɂ���ł����B

���ɗ���A���ɏ]���A�Z�������ɍl���Ȃ��Ȃ�܂��B